И.С. Брук шёл к созданию ЭВМ целеустремлённо и последовательно.

В 1935 г. он был принят на работу в Энергетический институт АН СССР им. Г.М. Кржижановского. В организованной им лаборатории электросистем он развернул исследования по расчёту режимов работы мощных энергосистем и их статической устойчивости, по вопросам компенсации реактивной мощности дальних линий электропередач и многим другим проблемам электроэнергетики. Для решения этих вопросов в лаборатории создаётся расчётный стол переменного тока – своеобразное специализированное вычислительное устройство. В 1936 г. И.С. Брук создал механический прибор для решения обыкновенных дифференциальных уравнений. В 1939 г. был разработан, изготовлен и установлен в ЭНИН механический интегратор, позволяющий решать дифференциальные уравнения до шестого порядка. В 1946 г. И.С. Брук создаёт механический прибор для приближённого решения дифференциальных уравнений Пуассона-Лапласа. Однако учёного всё больше привлекал значительно возросший уровень радиоэлектроники.

В лаборатории электросистем было разработано и изготовлено аналоговое вычислительное устройство – электронный дифференциальный анализатор, предназначенный для интегрирования уравнений до двадцатого порядка. Это был первый опыт использования радиоэлектроники в счётных машинах.

В 1948 году И.С. Брук начинает исследования вопросов построения цифровых вычислительных машин. Авторское свидетельство, выданное 4 декабря 1948 года Госкомитетом по внедрению передовой техники в народное хозяйство за №10475, – официально зарегистрированный документ, свидетельствующий о начале его работ в этом направлении.

В начале 1950 года учёный обратился в Президиум АН СССР с предложением поручить ему разработку автоматической цифровой вычислительной машины. К этому времени он уже чётко представлял состав машины, взаимодействие её узлов в процессе решения задач и необходимые технические средства для этого процесса, приобрёл необходимые материалы и оборудование, радио- и электроизмерительные приборы, комплектующие изделия.

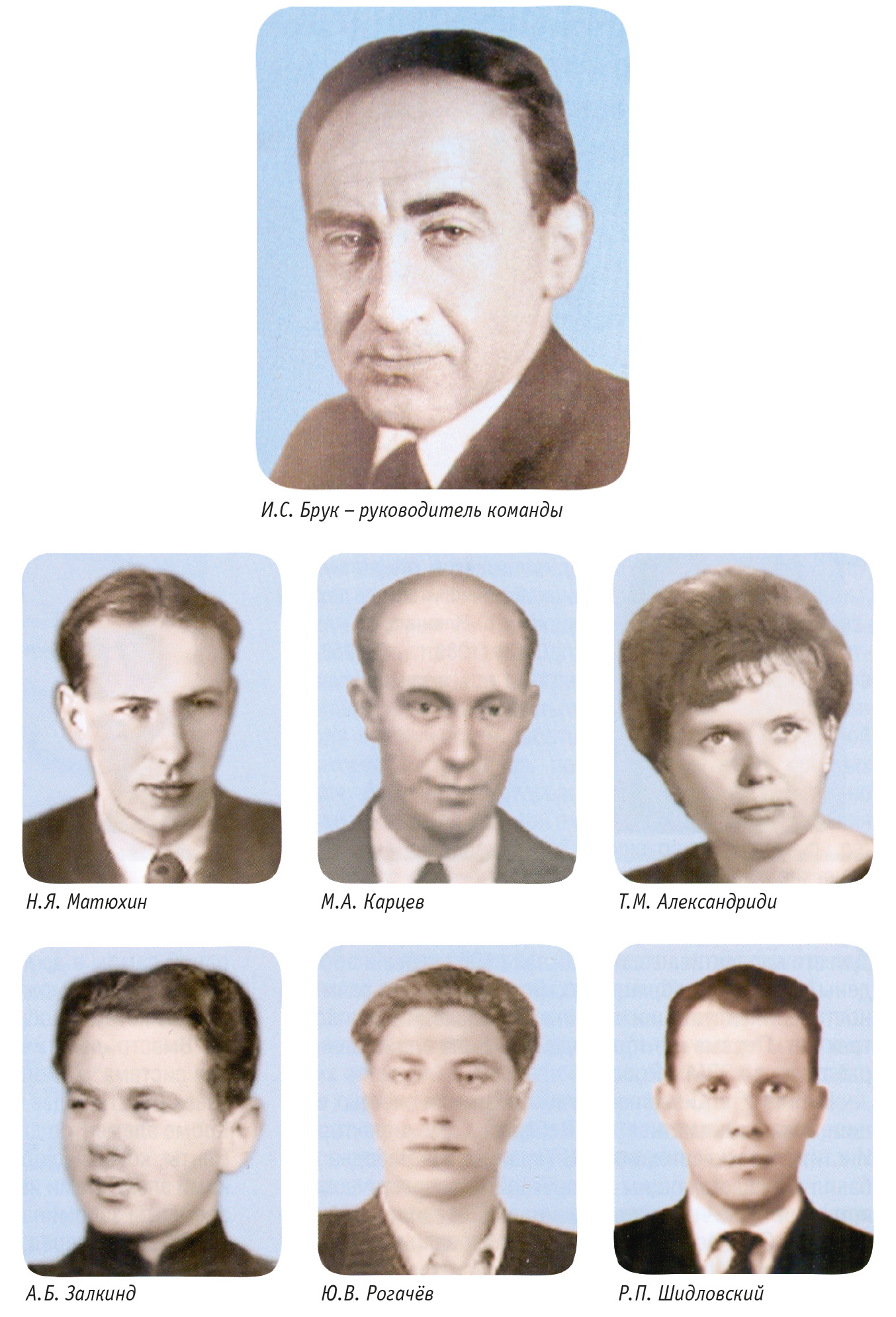

22 апреля 1950 года выходит Решение Президиума АН СССР с заданием лаборатории электросистем ЭНИН АН СССР разработать автоматическую цифровую вычислительную машину. Лаборатория получает дополнительную численность состава и финансирование. И.С. Брук формирует группу исполнителей разработки. Первым был принят дипломированный инженер – выпускник МЭИ Н.Я. Матюхин. Брук назначает его руководителем группы, знакомит с блок-схемой машины, предлагает изучить некоторые зарубежные материалы (труды Гарвардского университета, Беббиджа, ЭНИАК, фон Неймана) и поручает ему проектирование арифметического узла машины.

Определился и состав всей группы. Были назначены конкретные исполнители машины и её узлов. Общее руководство разработкой возлагалось на Н.Я. Матюхина. Разработку арифметического узла и элементной базы выполняли Н.Я. Матюхин и Ю.В. Рогачёв, разработку главного программного датчика – М.А. Карцев и Р.П. Шидловский. Конструкцию магнитного барабана под техническим руководством И.С. Брука проектировал И.А. Кокалевский, элект-ронные схемы магнитной памяти – Н.Я. Матюхин и Л.М. Журкин. Т.М. Александриди в качестве темы дипломного проекта получила задание на разработку электронной памяти на электростатических трубках. А.Б. Залкинд и специалист по телеграфной аппаратуре Д.У. Ермоченков разрабатывали схему стыковки трансмиттера и широкоформатного телетайпа с машиной.

В июне был спроектирован макет АУ с сумматорами на лампах 6Х6, в начале июля – аналогичный макет с полупроводниками КВМП-2-7. Был принят полупроводниковый вариант. Это и определило сроки разработки, технические и эксплуатационные характеристики машины. В августе была завершена разработка конструкторской документации на арифметический узел. Так АЦВМ М-1 стала первой в мире цифровой вычислительной машиной, в которой логические схемы строились на полупроводниковых приборах.

Открылся широкий фронт работ по проектированию остальных узлов, изготовлению блоков узлов машины и сборке машины в целом. В марте 1951 г. все узлы были полностью укомплектованы блоками. Арифметический узел к этому времени был автономно отлажен и выполнял операцию сложения в автоматическом режиме.

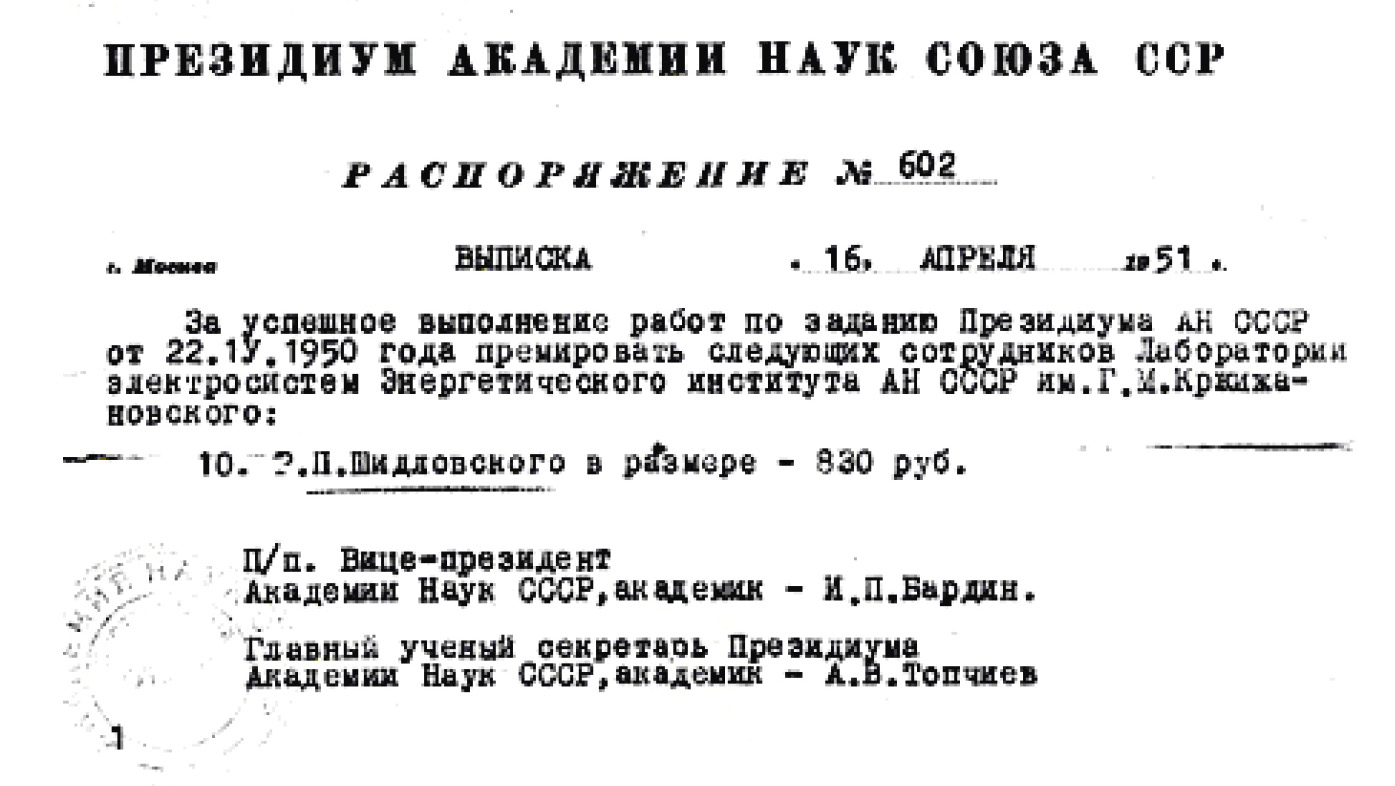

В начале апреля результаты работы по созданию М-1 рассматривались комиссией президиума Академии наук СССР. В состав комиссии входили академики И.П. Бардин, А.В. Топчиев, Г.М. Кржижановский, М.А. Лаврентьев, С.Л. Соболев и ещё ряд представителей Академии наук и промышленности. Президиум Академии наук СССР распоряжением № 602 от 16 апреля 1951 г. за успешное выполнение работ по его заданию от 22 апреля 1950 г. премировал десять ведущих разработчиков машины.

Продолжалась комплексная работа в режиме опытной эксплуатации, отрабатывалась технология программирования. В этой работе принимали участие молодой математик к.ф.-м.н. Ю.А. Шрейдер, М.А. Карцев, Н.Я. Матюхин и ряд других потенциальных пользователей машины, среди которых был и академик С.Л. Соболев.

В начале декабря 1951 года АЦВМ М-1 успешно выдержала комплексные испытания и была принята в эксплуатацию.

Отчёт по АЦВМ М-1 15 декабря 1951 года утвердил директор ЭНИН АН СССР академик Г.М. Кржижановский. •

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!