Экскурс в историю

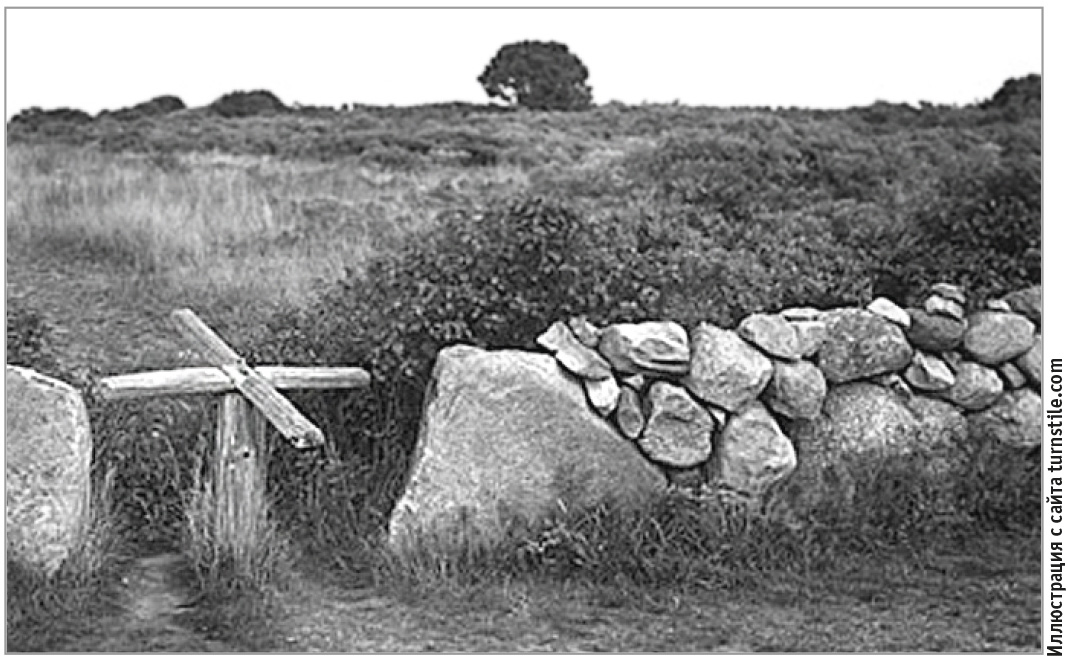

Исторически АСКП предназначались для повышения собираемости оплаты проезда и снижения числа так называемых зайцев – безбилетных пассажиров. Исходя из этого, у АСКП две задачи: проверить/зафиксировать оплату проезда пассажиром и воспрепятствовать проходу безбилетников.Первым элементом АСКП, с которым сталкивается пассажир, является турникет. Турникет (рис. 1) – это устройство, предназначенное для ограничения прохода людей, когда необходима проверка права на вход/выход. Считается, что первые турникеты были внедрены в магазинах самообслуживания Кларенса Сондерса “Piggly Wiggly” в городе Мемфис (США) в 1916 году. Хотя компания Perey Turnstiles с этой версией не совсем согласна, их устройства для контроля прохода поставляются с 1913 года [1].

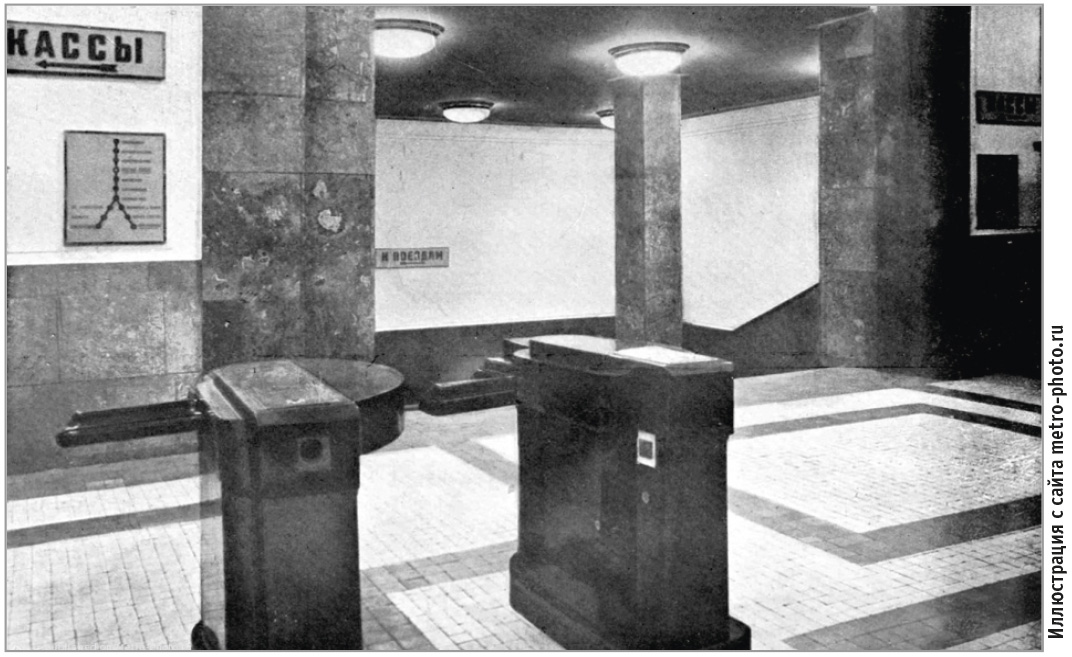

На транспорте турникеты стали внедрять примерно с 40-х годов XX века.

И далеко не метро стало первой площадкой для внедрения турникетов, а наземный городской транспорт. В метрополитенах длительное время для оплаты проезда использовались бумажные билеты, которые проверялись на входе либо кондукторами в поездах. Так, в Московском метро турникеты (рис. 2) стали массово устанавливать только в конце 50-х – начале 60-х годов [2].

Развитие городов и существенный рост численности потребовали внесения изменений в конструкции турникетов на транспорте. Если первые турникеты требовали взаимодействия с водителем транспорта или иным лицом, то теперь внедрялись автоматические турникеты, которые пропускали пассажиров после получения оплаты. Для оплаты использовались мелкие монеты конкретного номинала либо жетоны, которые приобретались в кассах. Казалось бы, этого вполне достаточно и более ничего придумывать не надо, но теперь остро встал вопрос борьбы с мошенниками, которые стали подменять монеты и жетоны (рис. 3) на нарезки из металла схожего размера.

Борьба с мошенничеством при оплате проезда потребовала усложнения турникетов, они стали лучше проверять получаемую оплату, производились периодические замены одних жетонов на другие, вводились пластиковые жетоны.

Рост транспортных систем и необходимость частых пересадок между разными видами транспорта привела к необходимости внедрения единых систем оплаты, с возможностью использования разнообразных тарифов. Также остро встал вопрос мониторинга пассажиропотока для планирования развития транспортной инфраструктуры. Посчитать пассажиропоток в час пик вручную практически невозможно, необходима автоматика.

На помощь пришли новые технологии. С 60-х годов прошлого века на отдельных транспортных линиях мегаполисов стали внедряться билеты с магнитным кодированием [3]. Это были билеты с магнитной полосой (рис. 4), на которой путём намагничивания частиц полосы выполнялось кодирование информации. В Московском метрополитене такие билеты получили распространение в 1990-х годах, в том числе активно использовались на наземном транспорте, и просуществовали до конца 2010-х.

Приход магнитных билетов на транспорт ознаменовал новую эпоху – появление автоматизированной системы для контроля оплаты, той самой, о которой сказано в начале статьи.

Структура АСКП

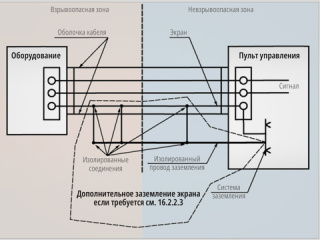

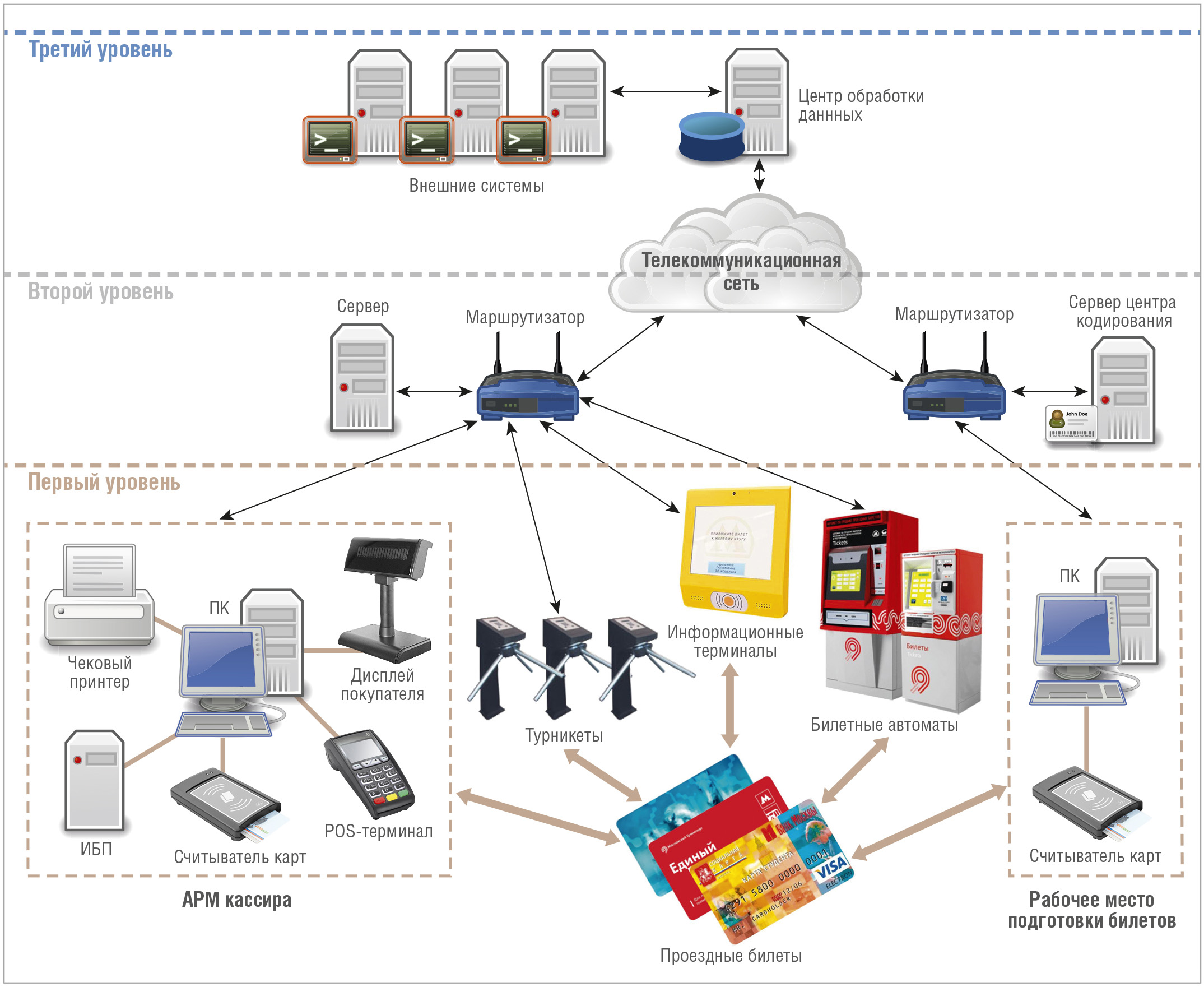

В упрощённой форме структура АСКП (рис. 5) может быть поделена на три уровня: взаимодействия с билетами, сбора/передачи данных, обработки данных.

Первый уровень

К данному уровню относятся различные устройства, в которые установлены средства (их традиционное название – считыватели) для чтения и записи информации на билеты:- оборудование инициализации производит первичную запись служебной информации на чистые бланки билетов;

- турникеты – на них считывается информация с билета, проверяется его валидность (действительный ли билет, нет ли его в чёрном списке) и возможность прохода, определятся тип билета и в зависимости от этого выполняется операция записи;

- автоматы по продаже билетов – на основе заданной пассажиром информации о количестве поездок и сроке действия билетов выполняют запись на новый билет;

- информационные терминалы осуществляют чтение информации с билета и отображение на дисплее в удобной для пассажира форме; также могут использоваться для обновления (записи) информации на билете, например, после дистанционного пополнения;

- АРМ кассира обладают всеми возможностями перечисленных устройств, позволяют считывать и записывать разнообразную информацию на билет, проверять его валидность.

Второй уровень

На данном уровне устанавливаются локальные серверы, которые служат для буферизации информации, необходимой для работы нижестоящих устройств: списки аннулированных билетов, классификаторы типов билетов, служебная информация для оборудования нижестоящего уровня. Также к этому уровню относятся коммутаторы L2/L3, объединяющие оборудование нижнего уровня в единую сеть, и программно-аппаратные средства сетевой безопасности.Третий уровень

Представляет собой центр обработки данных, куда стекается информация обо всех транзакциях в системе, в том числе о проходах через турникеты. Также сюда попадает информация о работе АРМ кассиров (продажи, возврат, аннулирование, перенос данных между бланками билетов и т.д.) и оборудования нижнего уровня.Именно на этом уровне обеспечивается взаимодействие с внешними информационными системами, в том числе банковскими и системами операторов сотовой связи, для списания средств со счетов пассажиров, ведутся базы льготных билетов.

Проездные билеты

Как было сказано ранее, первые проездные билеты в системах АСКП выпускались на основе магнитного кодирования. Поскольку данный тип билетов уже не используется, описание их работы и способов кодирования опустим, а более подробно рассмотрим современные проездные билеты.RFID-карты

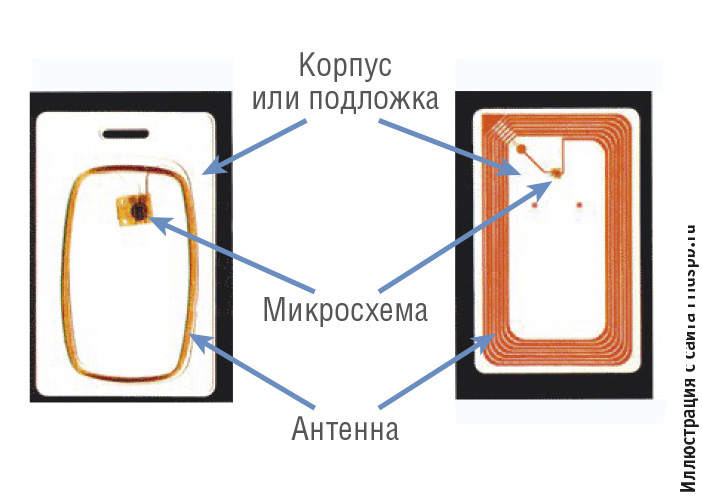

Современные проездные билеты на транспорте представляют собой бесконтактные пассивные карты ближнего радиуса действия – RFID-карты (рис. 6).

RFID (Radio Frequency Identification – радиочастотная идентификация) – это технология бесконтактного обмена данными, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения [4].

RFID-системы состоят из трёх частей: RFID-метка, считыватель, прикладное программное обеспечение для обмена информацией. Метка состоит из антенны для приёма и передачи сигнала и интегральной микросхемы, выполняющей модулирование/демодулирование сигнала, обработку и хранение переданной информации. RFID-метки делятся на пассивные, активные и полупассивные. Активные оснащены собственной батареей, пассивные не имеют встроенного источника питания, и питание обеспечивается индуцированным в антенне током от электромагнитного сигнала считывателя. Полупассивные похожи на пассивные, но имеют небольшой собственный источник питания для обеспечения большей дальности считывания. Наибольшее распространение получили пассивные метки как самые компактные и дешёвые в производстве. Они же используются и при изготовлении проездных билетов.

Для RFID-меток существует ряд стандартов, отличающихся рабочей частотой (LF, HF и UHF). Для проездных билетов традиционно используется диапазон HF (13,56 МГц) как не требующий лицензирования и позволяющий реализовать недорогие и надёжные устройства. Радиус действия для устройств HF-диапазона невелик, до 10 см, что, с одной стороны, ограничивает сферу применения, но в случае транспортных приложений исключает наложение сигналов при высокой плотности расстановки устройств считывания (например при входе в метро). Для HF-диапазона разработан стандарт ISO/IEC 14443, впоследствии он вошёл в стандарт ISO/IEC 18000-3 и NFC-стандарты (ISO/IEC 18092 и ISO/IEC 21481). В 2014 был введён в действие российский стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443, идентичный международному.

Семейство карт MIFARE

Несмотря на открытость стандарта ISO/IEC 14443, производителей карт на его основе не так много, и среди них наибольшую долю занимают продукты марки MIFARE, принадлежащей NXP Semiconductors [5].В настоящее время под маркой MIFARE производятся следующие смарт-билеты и смарт-карты [6]:

- MIFARE Ultralight;

- MIFARE Ultralight C;

- MIFARE Ultralight EV1;

- MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K;

- MIFARE Classic EV1 1K, MIFARE Classic EV1 4K;

- MIFARE Plus 2K, MIFARE Plus 4K;

- MIFARE DESFire EV1;

- MIFARE DESFire EV2.

Карты MIFARE Classic предлагают надстройку над ISO 14443A-3 с криптографической защитой данных. Содержат 4-байтовый или 7-байтовый неизменяемый уникальный код карты (UID – unique identification number) и 1 или 4 кбайт (MIFARE Classic 1K и MIFARE Classic 4K соответственно) пользовательских и конфигурационных данных карты. Стоит отметить, что в настоящий момент карты с 4-байтовым UID не производятся, ещё в 2010 году диапазон номеров был близок к концу, поэтому с 2011 года все продукты имеют только 7-байтовый UID. А ряд смарт-карт выпускались с 7-байтовым UID уже с 2001 года.

Далее приведены основные технические характеристики карты MIFARE Classic:

- объём памяти карты составляет 1/4 кбайт, стандарт EEPROM, батарея питания не требуется;

- разграничение с помощью ключей доступа (отдельно на чтение и запись) – 16 или 40 секторов, поддерживающих многофункциональное применение;

- сектор состоит из 4 блоков (3 информационных и 1 для хранения ключей);

- блок является самым малым компонентом, к которому адресуется пользователь, и состоит из 16 байт;

- срок хранения данных в памяти до 10 лет;

- до 100 000 циклов записи (для MIFARE Classic EV1 до 200 000);

- проведение операций возможно (но нежелательно), когда карта находится в движении.

Семейство MIFARE Plus является развитием MIFARE Classic с использованием стандарта криптографии AES. MIFARE Plus имеет режим совместимости с MIFARE Classic. Карты выпускаются с различным объёмом памяти (2 или 4 кбайт). В московском регионе данный тип карт был использован при реализации проекта «Тройка» (рис. 7).

MIFARE Ultralight – самые простые и дешёвые карты, предназначенные для недорогих приложений массового обслуживания, например, карт лояльности, билетов на посещение мероприятий, разовых билетов на транспорте. Карты содержат 7-байтовый неизменяемый уникальный код карты (UID) и 64 байт пользовательских и конфигурационных данных. Для операции с данными на карте не требуются ключи доступа, чтение может выполняться свободно, а ограничение на запись определяется однократной записью служебных битов.

MIFARE Ultralight C является развитием MIFARE Ultralight, для повышения безопасности операций с ними используется стандартная криптография 3DES. Также эти карты обладают увеличенным объёмом памяти (192 байта), имеют защиту от клонирования.

MIFARE DESFire – название отражает, что здесь используется шифрование DES, 2K3DES, 3K3DES и AES. Это самые сложные и дорогие карты семейства. Имеют гибкую файловую систему. Карты на базе MIFARE DESFire EV1 используются для оплаты транспорта в более чем 60 городах (Сан-Франциско, Майами, Лондон, Дубай и др.), в нескольких странах (Новая Зеландия, Финляндия) они являются общенациональным стандартном. Карты на базе MIFARE DESFire EV1 также широко используются для высокозащищённых систем контроля доступа: наиболее известные примеры включают СКУД-системы для компаний BASF, Daimler Benz, Nestle и таких организаций, как NASA и EU Commission.

Объединение разных типов карт

В последние несколько лет внедрение карт оплаты происходило зачастую параллельно на различных видах транспорта. Особенно это характерно для пригородного железнодорожного и городского транспорта. В результате у пассажиров стали собираться целые коллекции различных карт. Критика такой ситуации привела к началу объединения карт различных транспортных систем.Подобное объединение возможно следующими способами:

- два чипа разных стандартов и две антенны в одной карте;

- один чип с использованием разных секторов чипа для разных проездных систем;

- использование специализированных чипов с микрооперационной системой, в которой запускаются различные приложения (апплеты) в зависимости от получаемых от считывателя команд для имитации различных транспортных карт.

В России в данный момент запущены проекты объединённых карт «Тройка» (московский транспорт) и «Стрелка» (подмосковный транспорт), а также карт «Тройка» и «Подорожник» (городской транспорт Санкт-Петербурга), рис. 8.

В первой карте установлены два чипа, по второй карте информация отсутствует.

Также наметилась устойчивая тенденция по интеграции транспортных и банковских карт. Но и тут в существующие контактные/бесконтактные банковские карты просто добавляется ещё один чип с антенной.

Считыватели

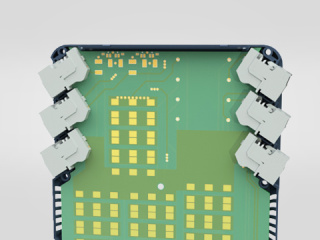

Считыватели обеспечивают считывание и запись карты. Внутреннее программное обеспечение считывателя выполняет преобразование команд, получаемых от прикладного ПО, в команды для работы с картой. Также в считыватели в специальные SAM-слоты (Security Access Module) устанавливаются контактные смарт-карты для выполнения криптографических операций и секретного хранения ключей шифрования.Поставляются считыватели в разных комплектациях: как OEM-устройство (без корпуса, отдельно антенна и управляющая плата) или как законченное изделие.

Исторически основным интерфейсом для считывателей карт был RS-232. Поскольку сейчас данный порт практически исчез с материнских плат, многие современные устройства с USB-интерфейсом при подключении к компьютеру эмулируют его для обеспечения совместимости со старым ПО. Протокол обмена со считывателем по интерфейсу RS-232 зависит от конкретного производителя считывателя и обычно закрыт. Доступ к считывателю осуществляется с помощью специальных библиотек от производителя считывателя. Тем не менее, анализ публичных протоколов показывает, что в целом они похожи на Modbus ASCII и человеку из АСУ ТП не составит труда с ними разобраться.

Альтернативой считывателям с прориетарным протоколом на базе RS-232 являются считыватели на базе спецификации PC/SC (Personal Computer/Smart Card). Данная спецификация была разработана консорциумом компаний во главе с Microsoft. Она регламентирует программный интерфейс пользователя (разработчика приложения с использованием смарт-карт), с одной стороны, и программный интерфейс драйверов считывателей смарт-карт,

с другой стороны. Считыватели, поддерживающие данную спецификацию, опознаются в операционной системе (ОС) как самостоятельное устройство, к которому можно подключиться, используя стандартизованные программные интерфейсы, меняться будет только имя считывателя в ОС, задаваемое производителем. Правда, стоит отметить, что при подключении нескольких считывателей одной модели к компьютеру имена у них, скорее всего, будут одинаковые. Даже наличие разных серийных номеров не поможет, поскольку для считывания номера надо опять-таки использовать имя считывателя.

На рынке представлено множество самых различных считывателей, основные отличия: перечень поддерживаемых стандартов и семейств карт, размеры и характеристики приёмо-передающего устройства, интерфейсы подключения к компьютеру, климатические условия эксплуатации, количество SAM-слотов, прикладные функции.

Наиболее важным элементом считывателя является приёмо-передающее устройство, критичны мощность и однородность излучения в разных направлениях. Если процесс обработки RFID-карт носит поэтапный характер: приложили карту к считывателю, подали команду на обмен данными, сняли карту со считывателя, – то можно выбрать устройство с ограниченной мощностью и неоднородным электромагнитным полем.

Если требуется считывать карты в движении, то стоит озаботиться выбором считывателя с большой и мощной антенной и максимально однородным электромагнитным полем. Это позволит обеспечить чип карты стабильным питанием в процессе прикладывания и избежать ошибок при обмене данными.

Однозначных лидеров среди производителей считывателей нет, поскольку практически во всех транспортных приложениях используются карты семейства MIFARE, то все производители ориентируются прежде всего на них. Так, в московском метрополитене активно применяются считыватели шведской компании Arconia (рис. 9), а также российского производителя Parsec (рис. 10).

В то же время для самостоятельной записи билетов [7] пассажиры могут использовать считыватели от Advanced Card Systems (рис. 11).

Несмотря на указанное разнообразие считывателей, они довольно устойчиво работают со всем многообразием карт московского региона.

Заключение

Современная АСКП – это уже не просто средство контроля оплаты проезда, а многофункциональная система, позволяющая использовать одну карту для множества действий: от проезда по городу до оплаты различных городских услуг. Интеграция транспортных карт с мобильными технологиями и банковскими картами позволяет и вовсе отказаться от необходимости приобретения отдельных карт.В ближайшей перспективе, скорее всего, произойдёт отказ от проездных билетов как отдельного элемента и полный переход на использование единой карты, на которую, в зависимости от потребностей пассажира, будут загружаться необходимые для поездок данные. ●

Литература

- Company Evolution and History [Электронный ресурс] // Сайт Perey Turnstiles, Inc. – Режим доступа : http://www.turnstile.com/history/.

- История билетов московского метро [Электронный ресурс] // Сайт Мослента. – Режим доступа : https://moslenta.ru/articles/metrotickets.htm.

- Cole D.J., Browning E., Schroeder F.E.H. Encyclopedia of Modern Everyday Inven-tions. – USA : Greenwood Press, 2003.

- Всё, что вы хотели узнать о RFID-технологии [Электронный ресурс] // Сайт РСТ-Инвент. – Режим доступа : http://www.rst-invent.ru/faq/.

- MIFARE ICs [Электронный ресурс] // Сайт NXP Semiconductors. – Режим доступа : https://www.nxp.com/products/identification-and-security/mifareics: MC_53422.

- MIFARE [Электронный ресурс] // Wikipe-dia. – Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Mifare.

- Сервис покупки и записи транспортных билетов на социальную карту [Электронный ресурс] // Социальная карта москвича. – Режим доступа : http://www.soccard.ru/bilet/.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!