Этот принцип открывает путь к созданию автономных источников энергии для устройств, где доступ к электросети невозможен, а замена батарей затруднительна или опасна. Представьте медицинский имплантат, который работает 20 лет без операций по замене источника питания — именно такие возможности даёт бетавольтаика.

Однако до недавнего времени отсутствовала единая методология для объективной оценки эффективности таких устройств. Разные исследовательские группы использовали разные параметры, что затрудняло сравнение результатов и развитие технологии. Теперь команда учёных из Оттавского университета совместно с Канадской ядерной лабораторией (CNL) представила три фундаментальных показателя, позволяющих количественно оценивать производительность бетавольтаических систем.

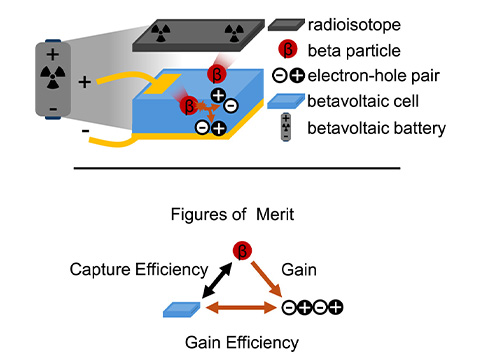

В опубликованной в журнале Cell Reports Physical Science статье под названием «Показатели эффективности для количественной оценки производительности бетавольтаических устройств» авторы предложили следующие три ключевые метрики:

- Эффективность улавливания — доля бета-энергии, поглощаемая полупроводниковым слоем. Это определяет, насколько хорошо материал «ловит» излучение.

- Коэффициент усиления — отношение числа образованных электронно-дырочных пар к числу поглощённых бета-частиц. Этот параметр отражает внутреннюю эффективность преобразования энергии в заряд.

- Коэффициент полезного действия (КПД) — доля генерируемого заряда, которая реально собирается и используется в виде выходного электрического тока. Здесь учитываются потери на рекомбинацию, сопротивление контактов и другие инженерные ограничения.

По словам ведущего автора исследования, доцента инженерного факультета Оттавского университета Матье де Лафонтена, эта трёхуровневая система позволяет не просто измерять выходную мощность, но и понимать, где именно возникают потери — в поглощении, генерации или сборе заряда. «Теперь мы можем говорить не о том, “как много энергии выдало устройство”, а о том, “почему оно выдало именно столько”», — отметил он в интервью EE Times.

Преимущество бетавольтаических батарей перед литий-ионными очевидно: они не нуждаются в перезарядке, не имеют движущихся частей и сохраняют работоспособность в экстремальных условиях — от глубокого холода до высоких температур и сильных электромагнитных помех. Их срок службы определяется периодом полураспада радиоизотопа: при использовании подходящих изотопов устройство может функционировать более 10–30 лет без обслуживания.

Это делает их идеальными для применения в медицинских имплантатах — например, кардиостимуляторах, где повторные хирургические вмешательства для замены батарей представляют серьёзный риск для пациента. Также технологии находят применение в системах мониторинга окружающей среды: датчики качества воды, атмосферы или грунтовых вод, работающие в удалённых регионах, могут теперь получать энергию от собственного источника, а не от ограниченных по ёмкости аккумуляторов.

Другие перспективные области — микроробототехника, беспилотные аппараты, наземные и космические сенсорные сети, где надёжность и автономность важнее, чем максимальная мощность. «С развитием Интернета вещей мы видим рост числа миниатюрных устройств, потребляющих микроватты, но требующих постоянной работы. Бетавольтаика — единственное решение, которое обеспечивает долгосрочную автономность без необходимости замены источника питания», — добавляет Лафонтен.

В качестве источников бета-излучения могут использоваться различные радиоизотопы, включая углерод-14, фосфор-32, никель-63 и тритий — каждый из которых имеет свои характеристики по энергии, периоду полураспада и безопасности. Для полупроводниковых приёмников исследователи рассматривают кремний, арсенид галлия, германий, а также материалы с широкой запрещённой зоной — такие как алмаз, карбид кремния и нитрид галлия. Последние особенно перспективны: благодаря высокой тепловой и радиационной стойкости они способны эффективно работать даже при интенсивном облучении, сохраняя стабильность характеристик.

Разработка универсальной системы оценки — важнейший шаг к коммерциализации бетавольтаических технологий. Она создаёт основу для сравнения различных конструкций, ускоряет выбор оптимальных материалов и позволяет инвесторам и регуляторам объективно оценивать реальный потенциал устройств. В будущем такие батареи могут стать стандартом для критически важных систем, где отказ источника питания недопустим — от подводных станций до межпланетных зондов.

Бетавольтаика больше не остаётся лишь теоретической концепцией. С появлением стандартизированных метрик она переходит в фазу практического внедрения — и может изменить саму парадигму автономной энергетики.

Источник: https://russianelectronics.ru/issledovateli-razrabotali-sistemu-oczenki-proizvoditelnosti-betavoltai...Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!