Оптические соединения давно считаются «Святым Граалём» в микроэлектронике: они практически не подвержены электромагнитным помехам, позволяют передавать данные на значительно большие расстояния и обладают огромным потенциалом по пропускной способности. Однако до недавнего времени оптоволоконные решения оставались дорогими и сложными в интеграции, особенно на уровне чипов.

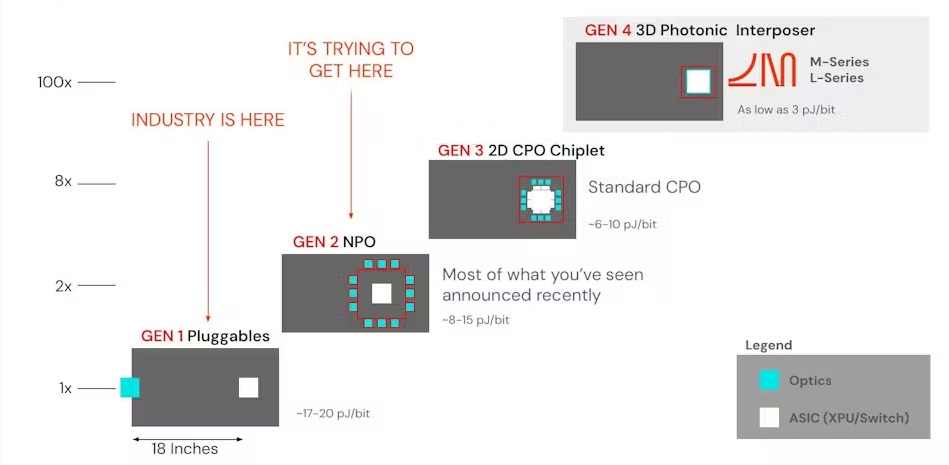

Сейчас ситуация стремительно меняется. Мы наблюдаем переход от внешних подключаемых оптических интерфейсов к встроенным оптоволоконным соединениям прямо на уровне кристалла.

Рост вычислительных требований как катализатор изменений

Одной из ключевых причин ускоренного внедрения оптических межсоединений стало стремительное развитие систем искусственного интеллекта (ИИ). Современные ИИ-платформы требуют колоссальных вычислительных мощностей, огромных объёмов памяти и эффективных способов их взаимодействия. Такие системы уже не помещаются в одну корпусную единицу — их масштабы требуют распределённой архитектуры.

Традиционные дата-центры с кабельными трассами под фальшполом и централизованным охлаждением уступают место гигантским вычислительным комплексам, где десятки или сотни стоек с процессорами, коммутаторами и накопителями должны быть связаны с высокой пропускной способностью и минимальными задержками. Именно здесь оптоволокно становится не просто удобным, а необходимым решением.

От одной длины волны к плотному мультиплексированию

Раньше оптоволоконные каналы использовали одну длину волны на волокно, достигая высокой скорости за счёт модуляции сигнала. Однако оптоволокно способно передавать множество сигналов одновременно — при использовании различных длин волн (волновое мультиплексирование). Реализация этого подхода требует решения двух задач: эффективного мультиплексирования/демультиплексирования и стабильности характеристик на всех задействованных длинах волн.

На этом фронте компания Lightmatter достигла значительного прорыва: её технология Passage обеспечивает 16 двунаправленных оптических каналов на одном одномодовом волокне с использованием плотного мультиплексирования по длине волны (DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing) (рис. 2). Это даёт суммарную пропускную способность 400 Гбит/с в каждом направлении.

Особенностью системы является цифровая система стабилизации с обратной связью, которая активно компенсирует тепловой дрейф. Это позволяет поддерживать стабильную передачу данных с низким уровнем ошибок даже при значительных температурных колебаниях.

Оптика на уровне чипа: от идеи к реализации

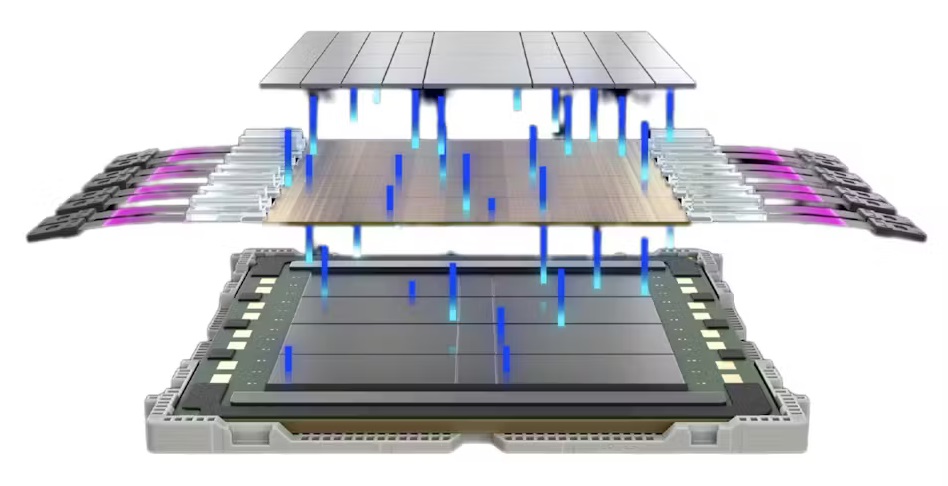

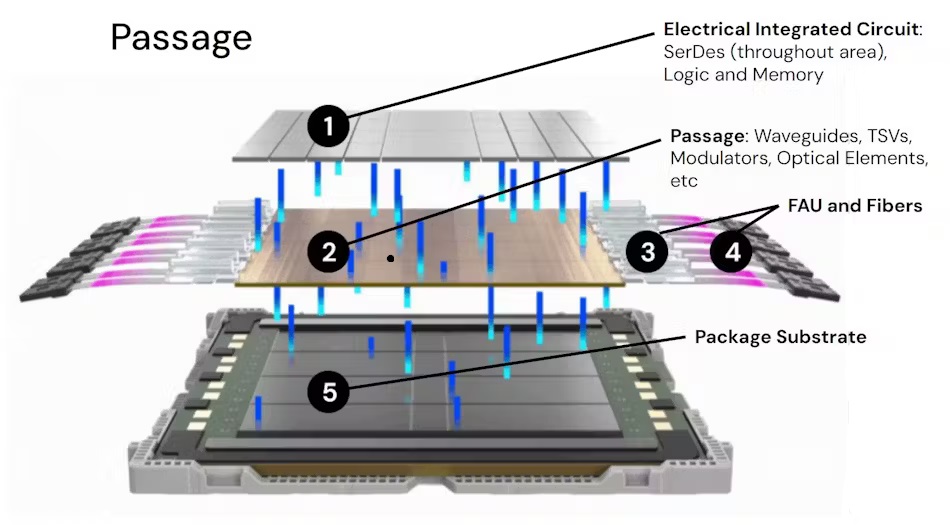

Ещё более впечатляющим является то, что технология Lightmatter предназначена для интеграции на уровне чипа, а не просто как внешний интерфейс. Ранее оптические приёмопередатчики располагались отдельно от процессора, который соединялся с ними по медным трассам. Такой подход ограничивал выигрыш от оптики из-за «последнего сантиметра» медного подключения.

Решение Lightmatter принципиально отличается: оно малочувствительно к поляризации, что критически важно при интеграции в условиях механических напряжений и температурных деформаций.

Компания предлагает два подхода интеграции:

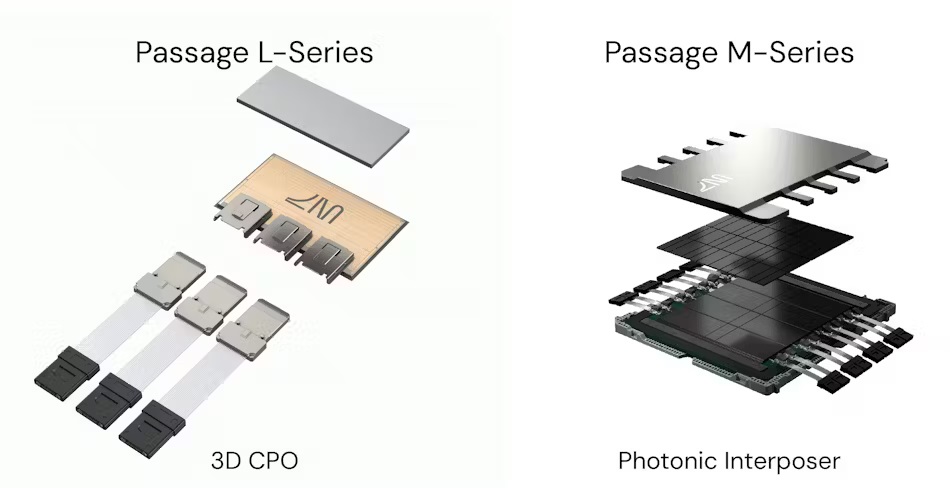

- В серии M используется чиплетная архитектура, при которой оптический чиплет монтируется рядом с вычислительным, а соединение между ними осуществляется напрямую через оптоволокно (рис. 3).

- В серии L используется промежуточный коммутационный слой (interposer), который связывает вычислительные чипы с оптическими приёмопередатчиками, расположенными по периметру.

Миниатюризация оптических модуляторов

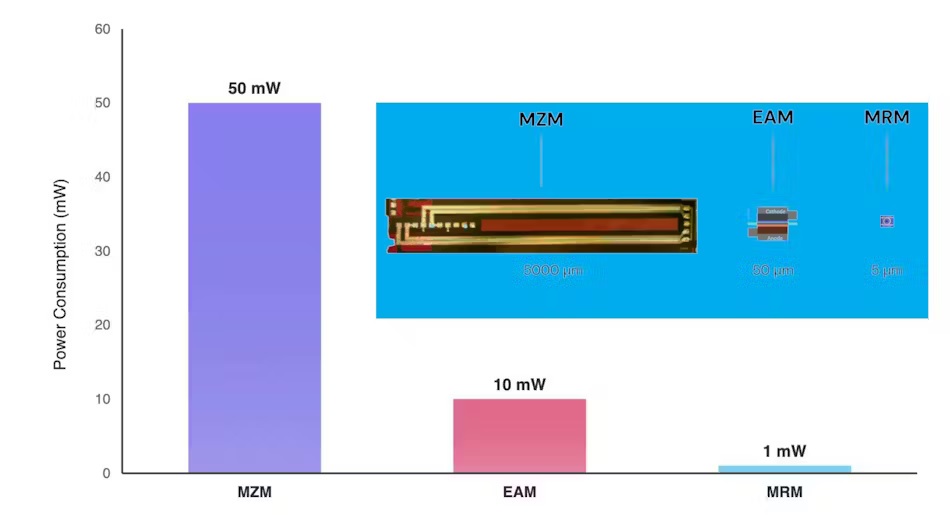

Современные оптические системы используют различные типы модуляторов: интерферометры Маха–Цендера (MZM), электроабсорбционные модуляторы (EAM) и микрокольцевые модуляторы (MRM) (рис. 4). Lightmatter делает ставку на микрокольцевые модуляторы (MRM) — они значительно компактнее, что позволяет размещать тысячи приёмопередатчиков непосредственно на кристалле.

Более крупные альтернативы, такие как MZM, сложно масштабировать и интегрировать на чипе, поэтому их приходится размещать вне кристалла, что снижает эффективность всей системы.

Однако миниатюризация — лишь часть задачи. Не менее важна энергоэффективность. Здесь также достигнут значительный прогресс: потребляемая мощность оптических модуляторов резко снизилась, что делает их пригодными для массового внедрения в высокопроизводительные вычислительные системы.

Переход к оптическим межсоединениям на уровне чипов — не просто технологическая эволюция, а необходимый шаг для масштабирования производительности в эпоху ИИ и гетерогенных вычислений. Решения вроде Lightmatter Passage демонстрируют, что оптика уже не за горами — она уже здесь, на кристалле.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!