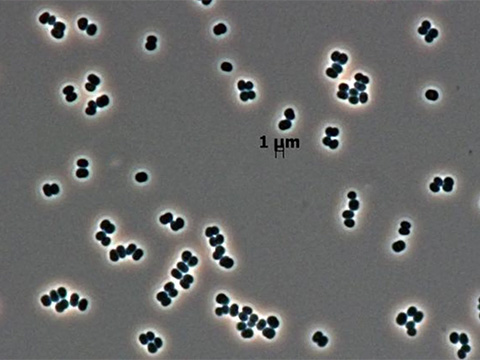

На саммите ООН «ИИ во благо» в Женеве была представлена работа исследовательской группы из Университета Джона Хопкинса под руководством Дэвида Грасиаса, одного из пионеров в этой области. Учёные создали функционирующий биочип, интегрирующий лабораторные нейронные органоиды — трёхмерные кластеры клеток мозга — с передовым электронным оборудованием. Такие системы способны обрабатывать информацию, имитируя биологические процессы, и потенциально могут превзойти кремниевые процессоры по энергоэффективности и адаптивности.

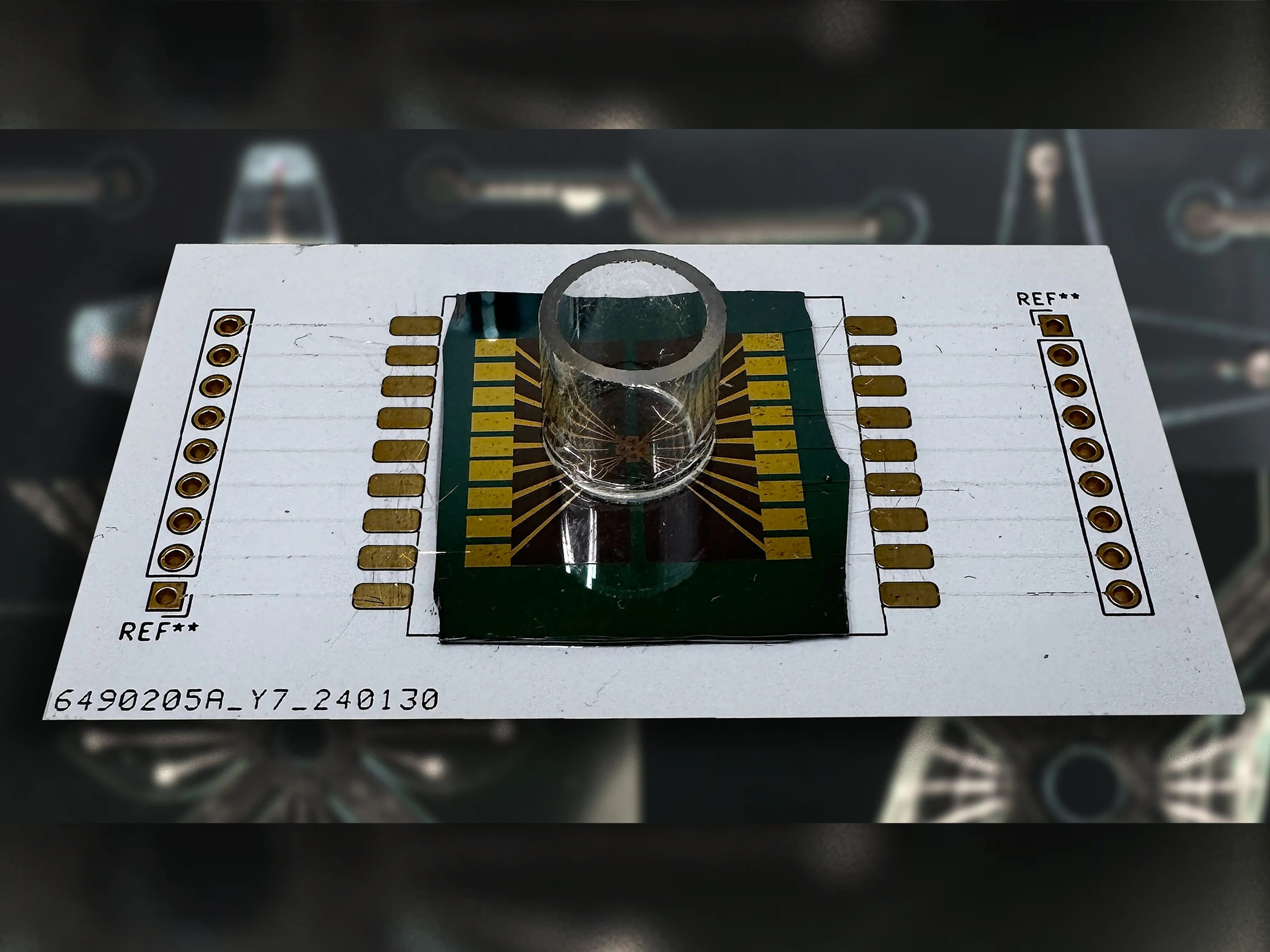

В отличие от традиционных чипов с плоской архитектурой, биочипы воспроизводят трёхмерную структуру мозга, где каждый нейрон может иметь до 200 тысяч соединений. Это обеспечивает многомерную передачу сигналов и более эффективную обработку данных. Для взаимодействия с органоидами используется оболочка 3D-ЭЭГ, которая плотно охватывает ткань, обеспечивая точную стимуляцию и запись электрической активности.

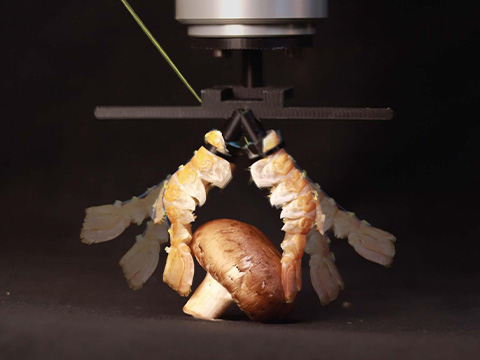

Обучение основано на принципах подкрепления: при достижении нужного паттерна активности нейроны стимулируются дофамином, что закрепляет определённые реакции. После формирования устойчивого шаблона органоид может управлять внешними устройствами, например, миниатюрным роботизированным автомобилем. Это демонстрирует потенциал биочипов в робототехнике, протезировании и биоинтегрированных имплантатах.

Технология также открывает перспективы в медицине: учёные создают органоиды, моделирующие болезнь Паркинсона и другие нейродегенеративные расстройства, что позволяет тестировать лекарства в условиях, максимально приближенных к человеческому организму, без полной зависимости от животных моделей.

Однако биочипы остаются хрупкими системами, требующими постоянного контроля температуры, питания и удаления отходов. Современные установки занимают значительное лабораторное пространство, а масштабирование затруднено из-за шума сигналов, задержек и сложности управления биологическими процессами. Проблемы программирования живых нейронов также остаются ключевым вызовом.

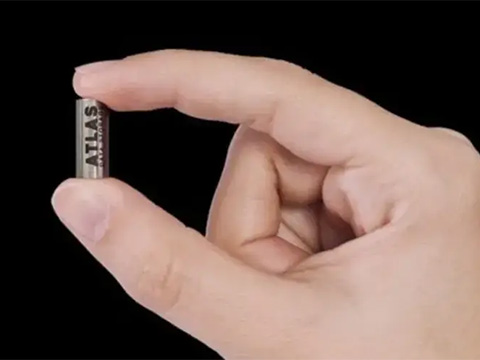

Некоторые компании, такие как швейцарский стартап FinalSpark, уже работают над коммерциализацией. Они разрабатывают концепцию «биобита» — хранения данных в живых нейронах — и планируют создать удалённо доступные биосерверы в течение следующего десятилетия. Цель — достичь производительности, сопоставимой с цифровыми процессорами, но при значительно меньшем энергопотреблении.

Несмотря на технические и финансовые барьеры, интерес к биочипам растёт. Они могут не заменить, но стать мощным дополнением к традиционным технологиям, особенно в условиях энергетических ограничений. По оценкам специалистов, переход от лабораторных экспериментов к практическому применению возможен быстрее, чем ожидалось, при условии масштабного финансирования и междисциплинарного сотрудничества.Источник: https://spectrum.ieee.org/biochip-organoid-intelligence-ai-processor?utm_source=homepage&utm_medium=hero&utm_campaign=2025-08-11&utm_content=hero3

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!