Земля: неоднородная, но продуктивная

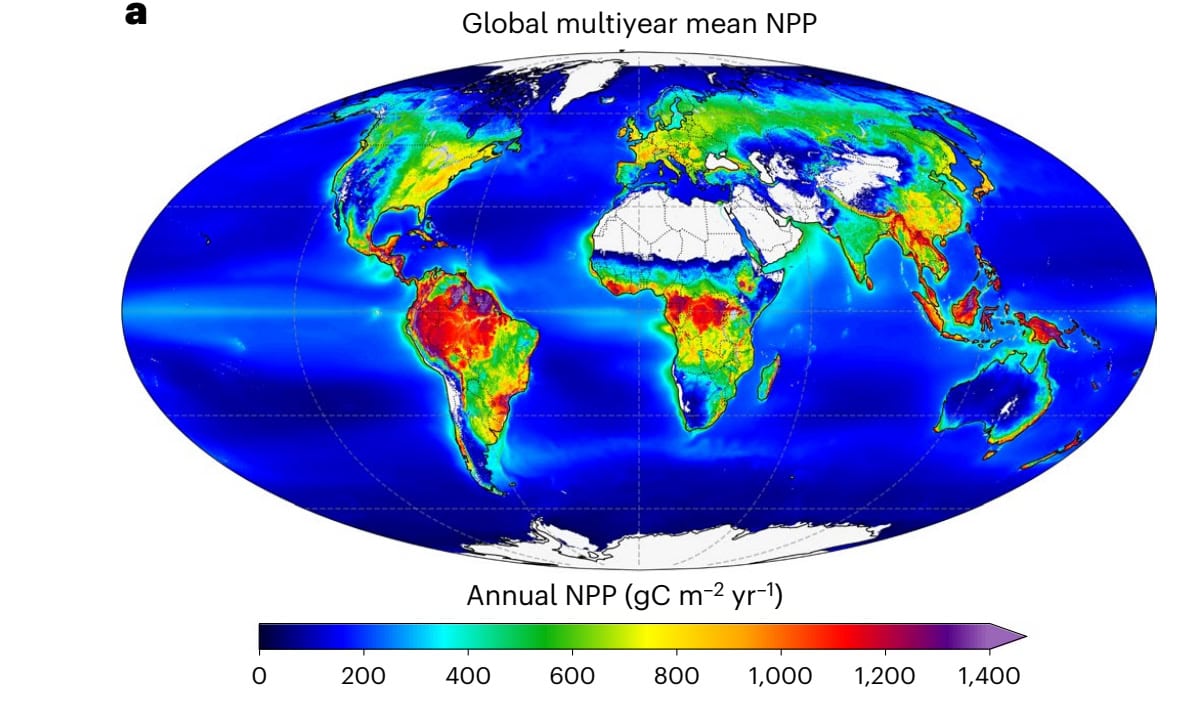

Несмотря на то что океаны покрывают 76,3% поверхности Земли, а суша — лишь 23,7%, сухопутные экосистемы производят чуть больше органического вещества, чем морские. Годовая нетто-первичная продуктивность (НПП) суши составляет 55,8 миллиарда тонн углерода, океанов — 51,9 миллиарда. При этом на единицу площади суша в три с лишним раза продуктивнее.

Одна из причин — ограниченная растворимость углекислого газа в воде. По закону Генри, холодная вода может содержать больше CO₂, но при этом в полярных зонах мало солнечного света, а в тёплых тропиках — недостаточно растворённого углекислого газа. Это создаёт «углеродный дисбаланс» для морских фотосинтетиков, таких как фитопланктон.

Рост на суше: озеленение планеты в действии

С 2003 по 2021 год на 31,9% площади с зелёным покровом (за вычетом пустынь и вечной мерзлоты) зафиксирован статистически значимый рост фотосинтеза. Снижение наблюдалось лишь на 3,3% такой территории. В абсолютных цифрах — 34,8 млн км² суши стали продуктивнее (примерно две площади России).

Наибольший прирост произошёл в бореальных (тайга) и альпийских зонах, где изначальная продуктивность была невысокой — около 403,6 г углерода на м² в год. Потепление климата и удлинение вегетационного сезона позволили растениям активнее расти, что согласуется с феноменом глобального озеленения.

Тропики, где продуктивность и так рекордна (до 936 г углерода на м² в год), показали более скромный прирост. Особенно заметно снижение в тропической Америке из-за вырубки лесов. Однако рост в других тропических регионах (например, в Африке и Юго-Восточной Азии) компенсировал эти потери.

Океан: неопределённость и спад в тропиках

Ситуация в океанах сложнее. Лишь 5% его площади показали статистически значимый рост продуктивности, зато 18,5% — её снижение. В абсолютных цифрах — 64,9 млн км² океана стали менее продуктивными.

Снижение в основном затронуло тропические и субтропические зоны Тихого океана, где ранее наблюдалась высокая биопродуктивность. Причины могут быть связаны с повышением температуры воды, что снижает растворимость CO₂ и уменьшает вертикальное перемешивание — а значит, фитопланктону поступает меньше питательных веществ из глубин.

Однако данные по океанам сопряжены с высокой неопределённостью. Спутники хуже «видят» подводные процессы, особенно в облачных и штормовых зонах. Поэтому авторы работы указывают: снижение НПП в океанах — −0,12 ± 0,12 млрд тонн углерода в год. Это означает, что реальный тренд может быть и нулевым, или даже положительным.

Общая картина: ускорение фотосинтеза, но с оговорками

В глобальном масштабе нетто-продуктивность Земли за исследуемый период выросла на 0,11 млрд тонн углерода в год, но с погрешностью ±0,13 млрд тонн — то есть снижение тоже возможно в пределах погрешности.

При этом на суше рост подтверждён надёжнее: +0,20 ± 0,07 млрд тонн в год. Это указывает на устойчивое усиление фотосинтеза в наземных экосистемах, вызванное, вероятно, повышением концентрации CO₂, удобрением углекислым газом, потеплением и увеличением доступной влаги в холодных регионах.

Почему океаны ведут себя иначе?

Одна из гипотез — влияние климатических колебаний, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эти явления резко меняют температуру и циркуляцию вод в Тихом океане, временно подавляя или усиливая продуктивность фитопланктона. Поскольку исследование охватывает всего 18 лет, эффекты этих циклов могли не скомпенсироваться полностью, что искажает долгосрочный тренд.

Выводы

- На суше фотосинтез однозначно ускоряется — особенно в холодных и умеренных зонах.

- В океанах ситуация неясна: возможен небольшой спад, но данные слишком неопределённы, чтобы делать окончательные выводы.

- Глобальная биопродуктивность, вероятно, растёт, но этот прирост в основном обеспечивается сушей.

- Ускорение фотосинтеза пока не подтверждает гипотезу о скором «перегреве» экосистем, как опасались некоторые учёные. Наоборот, растения активно реагируют на изменения климата, увеличивая поглощение CO₂ — хотя это не отменяет рисков, связанных с экстремальными погодными явлениями и разрушением экосистем.

Исследование подчёркивает важность долгосрочного мониторинга и необходимости улучшать методы наблюдения за океанами — ведь именно они играют ключевую роль в глобальном углеродном цикле.

Источник: https://naked-science.ru/article/biology/fotosintez-v-xxi-veke-usk

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!