Существует множество источников помех, способных вызвать сбой или отказ электронных систем.

Вспомним, какие существуют наиболее часто встречающиеся виды помех.

- Помехи, вызванные срабатыванием выключателей, реле, пускателей, контакторов, – наносекундного диапазона маломощные (по международной классификации – EFT).

- Помехи, вызванные работой реактивных нагрузок (двигатели, трансформаторы, а также зарядов конденсаторов и отдачей накопленной энергии обратно), – микросекундного диапазона мощные (по международной классификации – surge).

- Электростатические помехи, например, от прикосновения человека или заряженных предметов (по международной классификации – ESD).

- Радиопомехи – от работы близкорасположенных радиопередатчиков.

- Помехи от природных источников (грозовые разряды).

- Смешанные – например, от дуги сварочного аппарата (широкополосные и при этом мощные).

При этом реальные помехи – это всегда комбинация вышеперечисленных помех.

Поэтому при разработке аппаратуры необходимо учитывать требования по обеспечению помехозащищённости. Помехозащищённость – это способность аппаратуры правильно функционировать в условиях электромагнитных помех [1].

Необходимая помехозащищённость обеспечивается только при комплексном решении ряда вопросов:

- обеспечение должного превышения уровней информационных сигналов над уровнем помех;

- правильная прокладка линий связи датчиков информации с устройствами РЗ, а при необходимости – защита линий связи от действия помех и подавления самих помех;

- применение витых пар, защитных экранов для прокладки сигнальных цепей;

- правильное конструирование аппаратной части устройства.

Решение этих вопросов находится в ведении разработчиков аппаратуры и должны решаться на стадии проектирования схем и интерфейсов [2]. Если для самого процесса измерения последствия воздействия помех не являются столь критичными (не учитывая временную потерю точности измерения в процессе прохождения помехи), то для аппаратуры управления, содержащей микроконтроллер или микроЭВМ, такие последствия могут быть критичными и закончиться полным «зависанием» устройства и остановкой технологического процесса. Восстановить работоспособность «зависшего» компьютера получится только программной перезагрузкой или полным аппаратным перезапуском, иногда с выключением из сети.

При этом текущие значения сигналов или промышленные материалы, которые подвергались обработке (с помощью микроЭВМ), например смешению, разрезанию, растворению, дозированию и т.п., уйдут в брак, так как процесс их обработки не был закончен до конца. Если процесс дозирования или смешения требует малого времени, например, при смешении горячих компонентов, его остановка приобретает ещё более трагические последствия –

компоненты остывают и затвердевают прямо в бункере – требуется последующая сложная очистка бункера. Иногда воздействие мощной помехи способно вывести аппаратуру управления полностью из работоспособного состояния, что потребует его замену или ремонт, произойдёт аварийная длительная остановка отгрузки продукции из производства.

Мероприятия по помехозащищённости необходимо учитывать не только на начальном этапе разработки аппаратуры, но и в процессе её серийного изготовления – изза постоянных изменений в конструкции электронных комплектующих, вносимых разработчиками этих самых комплектуюших. Такие изменения могут привести к непредсказуемым последствиям.

В 2020 году на АО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров (входит в холдинг ГК «Ростех»), был зафиксирован отказ серийного электрогидравлического цифрового следящего привода (системы) в части несанкционированной перезагрузки цифрового блока управления.

В ходе проведения анализа была установлена причина отказа системы: перезагрузка микроЭВМ «Багет83В» ЮКСУ.466225.028, входящей в состав цифрового блока управления.

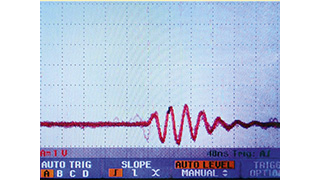

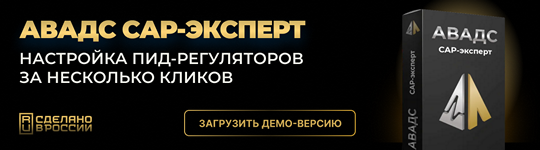

Было установлено, что перезагрузка происходила изза помехи (шума) (рис. 1), возникающей в цепи «SWITCHR» («переключатель») ЭВМ «Багет83В» (разработчик и изготовитель АО КБ «КорундМ», г. Москва) при включении/выключении электромеханических контакторов типа КНЕ 220/230 для электровентилятора ЭВ113660 (220 В 400 Гц, 3 фазы) из состава блока охлаждения, входящего в состав системы.

Причина отказа системы была тем более непонятна, что привод серийно производился в течение 7 лет, в конструкциях приборов на этапе разработки были реализованы мероприятия (витые пары, экранированные провода, гальваническая развязка питания бортсети и радиоэлементов) по помехозащищённости цифровых элементов, изменения в конструкцию электрических и электромеханических приборов не вносились.

При проведении более тщательного анализа было установлено, что электромагнитная помеха проходила по свободной (незащищённой) цепи «SWITCHR» ЭВМ «Багет83В», что воспринималось микроЭВМ как логическая «1» и приводило к перезагрузке электронного прибора.

Оказалось, что в конструкцию «Багет 83В» разработчики в рамках импортозамещения внесли изменения.

В результате микроЭВМ стал более чувствителен к помехам (шумам) подобного рода. После выяснения окончательной причины отказа разработчикам микроЭВМ было сообщено о недостатках в конструкции «Багет83В» и даны рекомендации по их устранению.

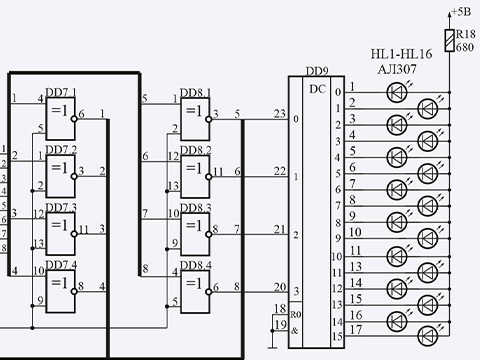

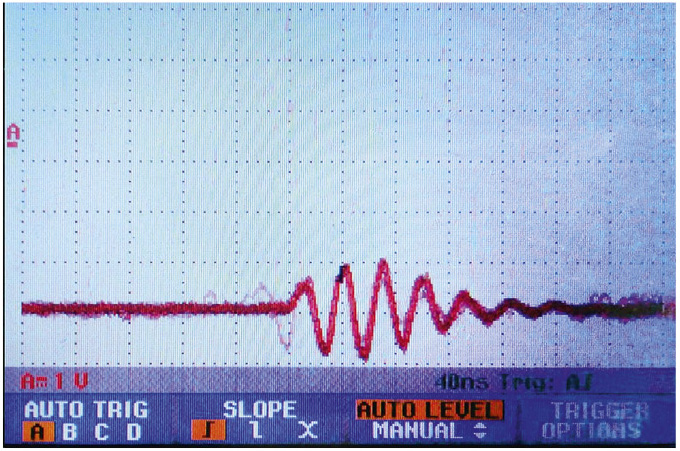

Конструкция электронных приборов с применением данных микроЭВМ также была доработана (рис. 2).

Необходимо отметить, что применение электромеханических реле (контакторов) в цифровых и слаботочных системах крайне нежелательно.

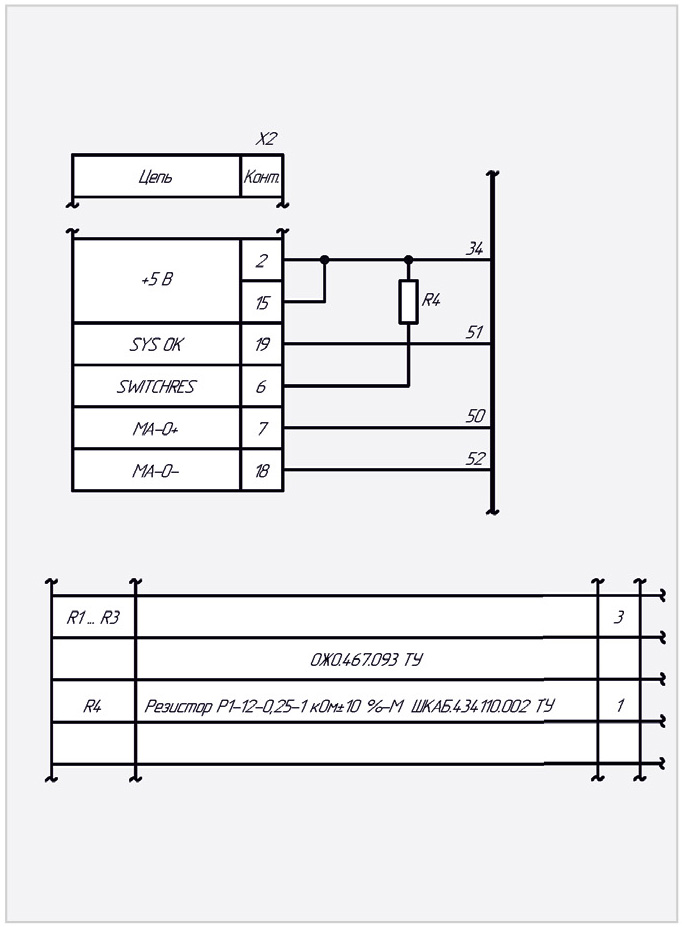

Использование таких реле заставит мало того, что делать петлю вокруг самого реле при выводе проводника с клеммы контактной группы на вводную клемму щита, расположенную, например, снизу, так ещё и вынудит прокладывать этот проводник параллельно с проводником катушки управления, который идёт непосредственно в управляющий контроллер в том же корпусе прибора.

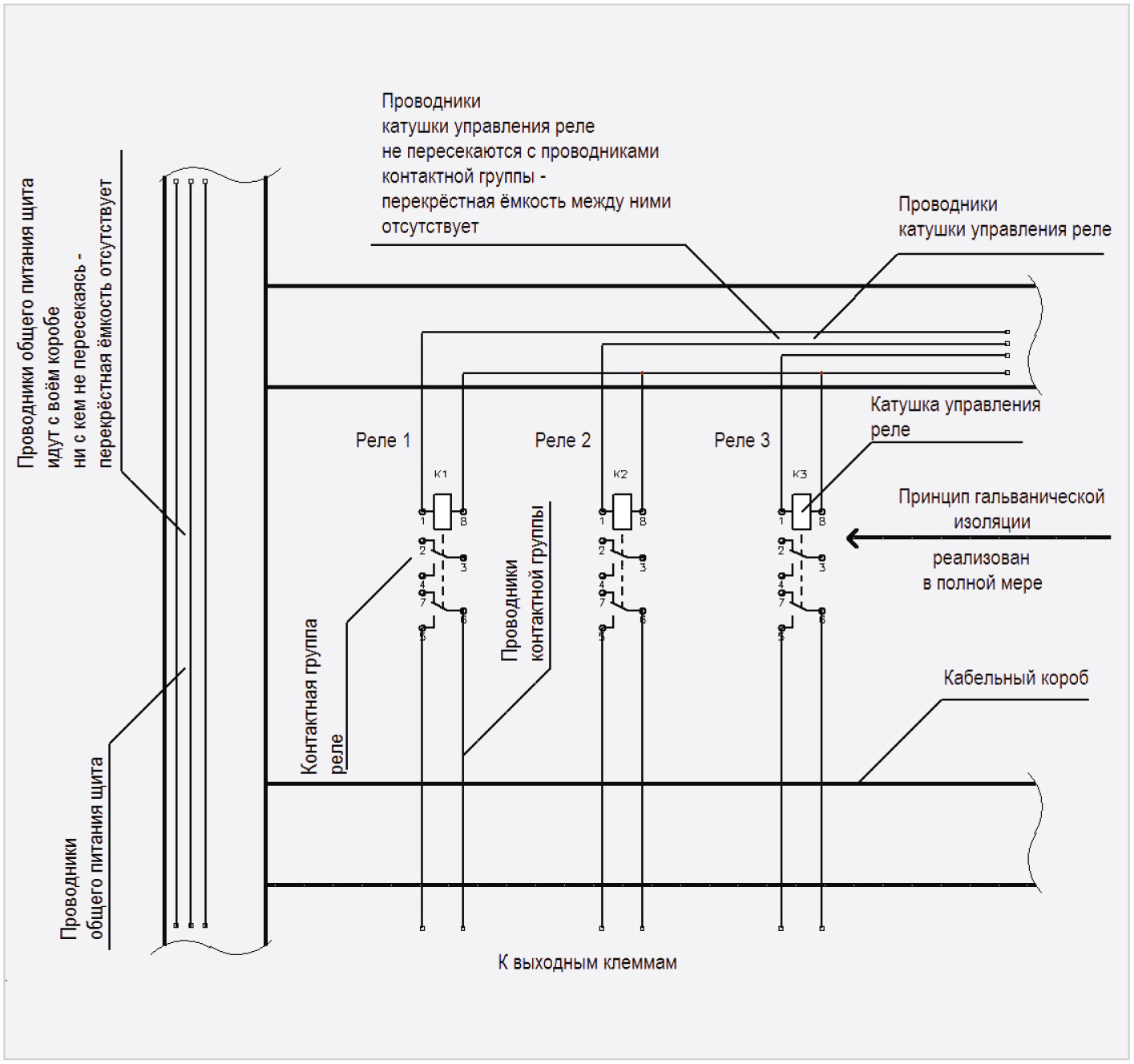

Нарушится принцип полной гальванической изоляции (развязки) и создастся перекрёстная ёмкость между всеми проводниками, а значит, и связь по переменному току. На чертеже (рис. 3) это наглядно видно.

Недостатки такого решения.

- Проводники контактной группы реле идут параллельно или пересекаются с проводниками катушки управления – между ними возникает перекрёстная ёмкость и связь по переменному току.

- Проводники общего питания корпуса идут параллельно или пересекаются с проводниками контактной группы, между ними возникает перекрёстная ёмкость и связь по переменному току.

- Проводники контактной группы, обходя реле вокруг, создают петлю – излучается радиоволна.

- Нарушен принцип полной гальванической изоляции нагрузки и управления нагрузкой – присутствует значительная ёмкостная связь между всеми проводниками, а значит, и связь по переменному току.

Чем плотнее корпус прибора заполнен проводниками и чем длиннее параллельно идущие проводники, тем больше будет между ними ёмкость. Дополнительно ситуацию ухудшат параллельно идущие в этом же корпусе проводники неотфильтрованного сетевого питания, так как не все разработчики РЭА задумываются о помехозащищённости и пожаробезопасности.

В случае прохождения мощной помехи, например, от сварочного аппарата или молнии, либо при переключении самого реле она с лёгкостью перекинется с проводника на проводник через возникшую ёмкость и проникнет в управляющий контроллер – произойдёт сбой. В свою очередь, напомним, что совместная прокладка линий (в одном канале без разделения перегородкой) напряжением менее 42 В с линиями более 42 В – запрещена ПУЭ (п. 2.1.16 изд. 7), что дополнительно сильно затрудняет использование таких реле.

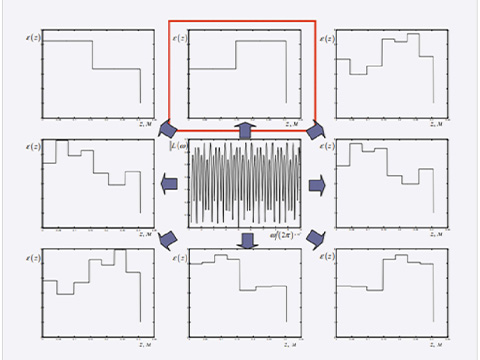

То есть при управлении реле, например, нагрузкой напряжением 220 В, при выводе проводника с контактной группы он обязательно пересечётся в одном канале с проводником катушки управления на 24 В, что уже недопустимо правилом (см. рис. 4.).

Достоинства такого решения.

- При использовании реле такого вида (описанных выше) проводники катушки управления не пересекаются с проводниками контактной группы – перекрёстная ёмкость между ними отсутствует.

- Проводники общего питания щита идут в своём отдельном коробе, ни с чем не пересекаясь, – перекрёстная ёмкость отсутствует.

- Малая плотность проводников в коробах – низкая ёмкость между ними.

- Принцип гальванической изоляции нагрузки и управления нагрузкой реализован в полной мере.

Присутствует крайне незначительная (исчезающе малая) ёмкостная связь между клеммами катушки управления и клеммами контактной группы, а значит, почти отсутствует связь и по переменному току.

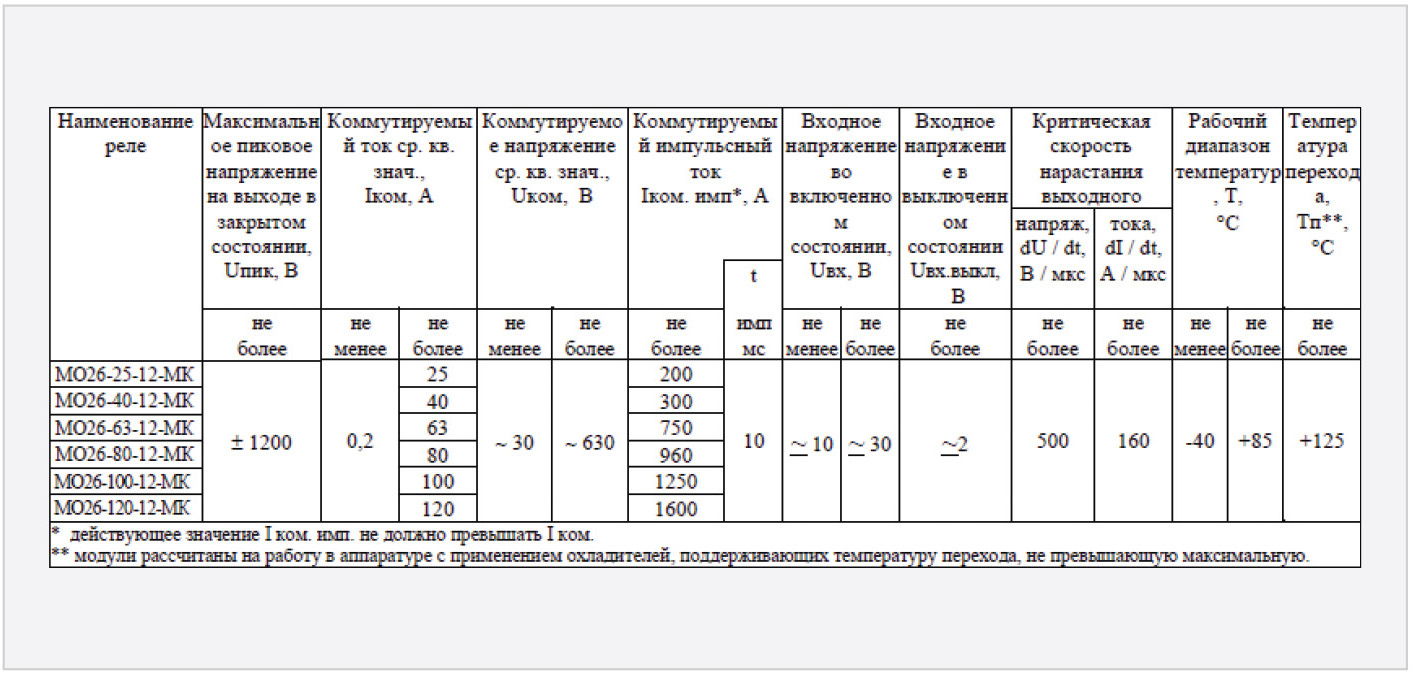

Какая же альтернатива существует электромеханическим реле? Это – твердотельные реле, реле на оптронах, служащих для гальванической развязки входа и выхода реле. Такие приборы не имеют механических контактов, которые, собственно, и создают шумы при замыкании/размыкании. С этой точки зрения представляют интерес разработки АО «Электрум АВ», г. Орел. Предприятие специализируется на разработке и изготовлении твердотельных реле, оптоэлектронных гальванически развязанных реле и т.д.

Твердотельное реле переменного тока типа МО26ХХХ12МК предназначено [3] для:

- плавной подачи трёхфазного напряжения в нагрузку;

- аварийного отключения потребителей при пропадании одной из питающих фаз и при возникновении внешнего сигнала аварии.

После подачи управляющего напряжения микроконтроллерная схема управления определяет очерёдность подключённой трёхфазной сети. Это необходимо для организации правильной последовательности управления силовыми ключами (тиристорами). Также схема управления проверяет наличие всех трёх силовых питающих фаз, и при отсутствии хотя бы одной происходит аварийная блокировка работы твердотельного реле.

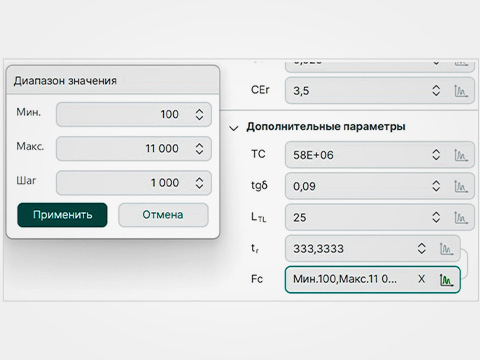

Для наглядного отображения состояния, оперативного изменения настроек и управления твердотельное реле МО26ХХХ12МК имеет возможность по средствам интерфейса RS485 общаться с управляющей программой. При отладке программы использовался преобразователь RS485/USB, тип изделия C2000USB.

Таким образом, использование твердотельных реле вместо электромеханических способствует повышению помехозащищённости аппаратуры. Реализация комплекса мер по помехозащищённости при разработке аппаратуры позволит далее эксплуатировать её с высокой степенью надёжности.

Литература

- Правила устройства электроустановок, ОАО «ВНИИЭ», 2003.

- Электротехнический справочник / ред. В.Г. Герасимова. Т. 3. Кн. 2. М., 1988.

- Паспорт «Микропроцессорное устройство токовой защиты типа МПТ», МПТ20МК/ МПТ200МКИзм. 5 Изв. 20016, прот. № 10; предл. № 274, АО «Электрум АВ»; 2020.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!