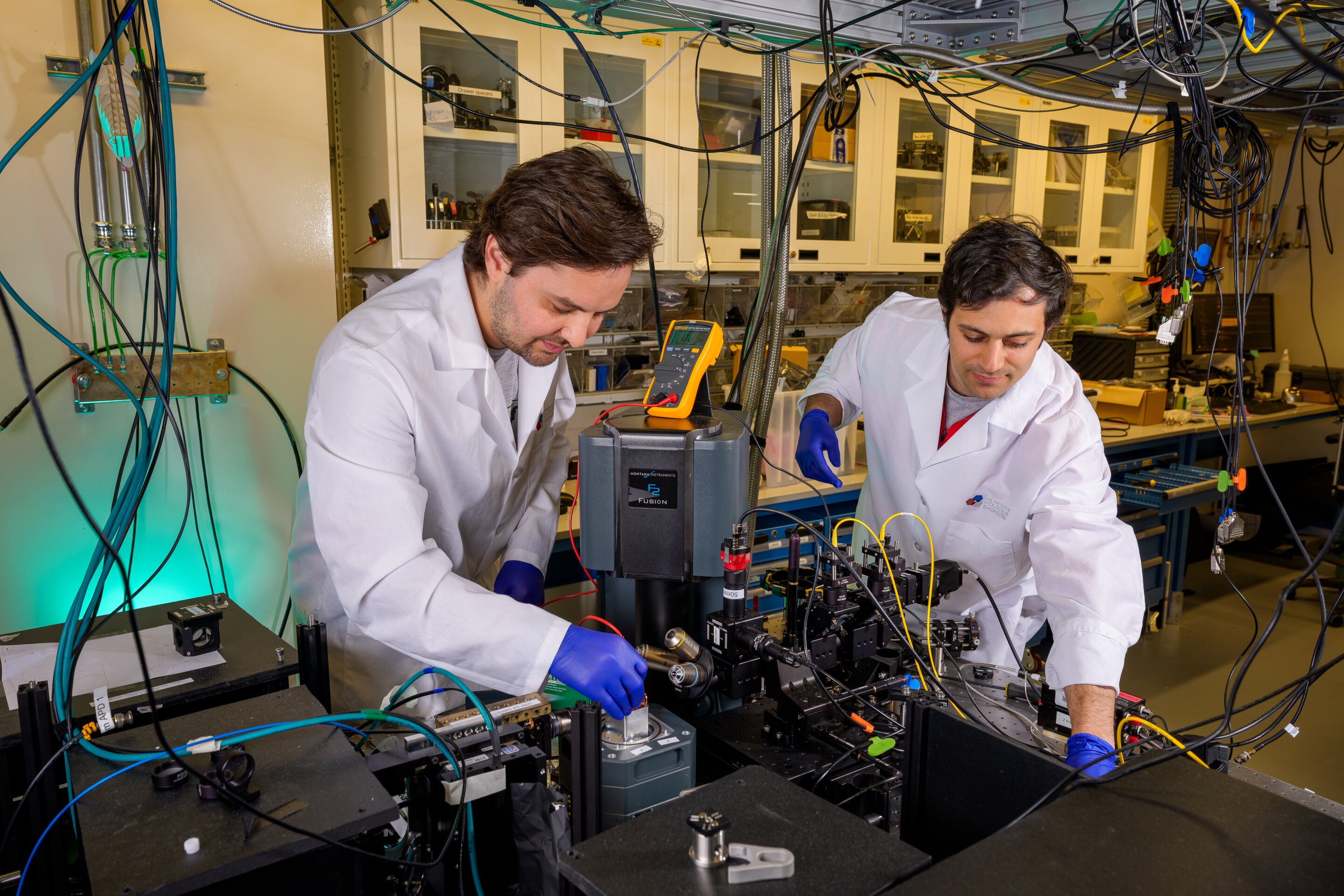

В работе применялся усовершенствованный вариант белка EYFP, широко используемого в клеточной биологии в качестве безопасной и яркой метки. Инициализация кубита выполнялась коротким синим лазерным импульсом, переводящим белок в возбуждённое синглетное состояние, после чего часть молекул переходила в триплетное состояние с определённой ориентацией спина.

Считывание информации производилось с помощью инфракрасного импульса (912 нм), который возвращал систему из триплетного состояния в основное. При этом возникал сигнал задержанной флуоресценции, чётко отделяемый по времени и интенсивности от фонового свечения, что позволяло точно определять спиновое состояние.

Управление спином осуществлялось последовательностью микроволновых сигналов, меняющих конфигурацию состояния. Это подтвердило возможность контролируемого управления и считывания квантового состояния в белковой среде.

В экспериментах при температуре 80 К удалось достичь контраста сигнала между спиновыми уровнями до 20% по одному направлению и 10% — по другому. Время когерентности кубита, в течение которого сохраняется квантовая информация, достигло 16 микросекунд — в 15 раз больше, чем при базовых схемах управления. Время релаксации T1 составило 141 микросекунду. Эти результаты демонстрируют стабильность белкового кубита для практических квантовых операций.

Параметры расщепления спиновых уровней (D = 2,356 ГГц, E = 0,458 ГГц), измеренные методом ODMR-спектроскопии, совпали с результатами численного моделирования и характеризуют энергетическую структуру системы.

Важным достижением стала демонстрация работы кубита в биологической среде: в клетках человека (линия HEK 293T) и бактериях E. coli, в том числе при комнатной температуре. В клетках HEK с концентрацией EYFP около 11 мкМ сигналы магнитного резонанса регистрировались с контрастом до 8% даже на фоне сильной автофлуоресценции, что открывает возможности для диагностики in vivo.

Основные текущие ограничения технологии — чувствительность и количество регистрируемых фотонов на молекулу — пока уступают параметрам алмазных сенсоров на NV-центрах. Однако ключевое преимущество белковых кубитов — возможность генетического внедрения в целевые клетки и точного нацеливания на конкретные биомолекулы.

Перспективы развития включают повышение яркости белка, усовершенствование оптических систем, увеличение числа детектируемых фотонов и оптимизацию белковой структуры методами направленной эволюции.

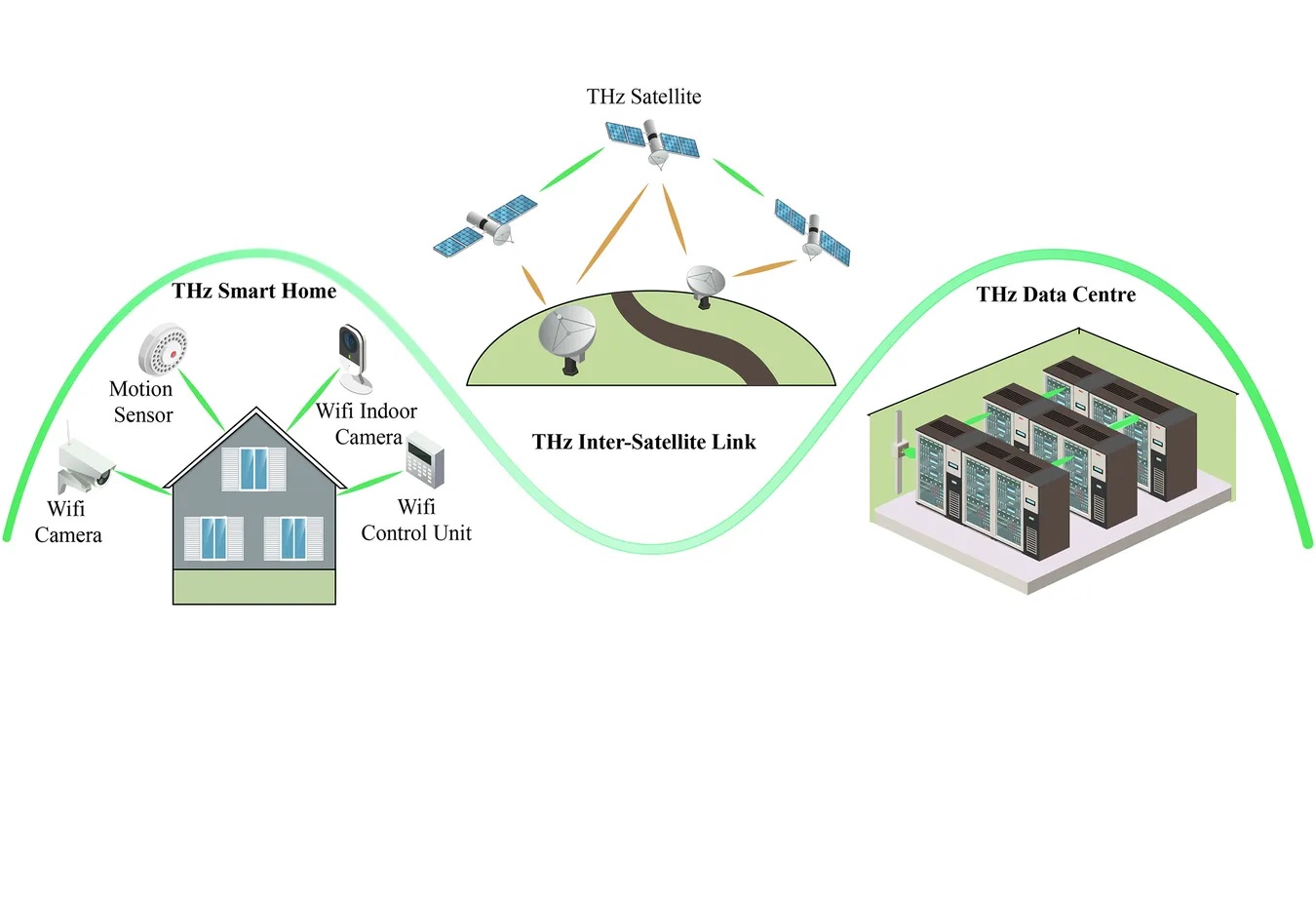

Впервые показана возможность использования генетически кодируемого белка в качестве полнофункционального кубита, управляемого светом непосредственно в живой клетке. Технология открывает путь к созданию наносенсоров для картирования магнитных и электрических полей на молекулярном уровне in vivo, что может революционизировать биофизику и биомедицинскую диагностику.

Если вам понравился материал, кликните значок — вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал —не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!