10 июля наш корреспондент связался с китайским коллегой Цю Юньлунем для сообщения читателям «Современной электроники» интересной информации. В результате неофициального обсуждения темы развития китайских технологий удалось выяснить, что планы Китая в отношении спутникового Интернета поистине не знают границ, а это не может не оказать влияния на мировой интернет-рынок. Пока КНР с условно огромным населением, «спрятанным» компактно на условно небольшой территории и растущей более полувека без сбоев и стагнации экономикой является ключевым рынком для интернет-компаний всего мира, включая российские. Серьёзная конкуренция для известных спутниковых платформ Starlink и OneWeb – уже факт.

Если говорить конкретно, то пуски китайских ракет с выводом спутников в космическое пространство идут с большой интенсивностью постоянно, даже когда мы этим не интересуемся. Эти пуски происходят значительно чаще, чем в России, где спутниковое оборудование в космосе обновляется в лучшем случае 5–6 раз в год. Налицо форсированное развитие масштабной программы по усовершенствованию платформы спутниковой связи и наблюдения с кодовым обозначением GW, включающей 12 992 спутника, принадлежащих корпорации China Satellite Network Group Co [5]. График запуска этих спутников держится в секрете, но периодичность запусков ракет-носителей не скроешь – она вполне очевидна.

Так, выводы новых спутников на космические орбиты успешно состоялись 31 марта, 16 апреля, 17 мая, 20 июня и 9 июля в центре запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Поднебесной, на краю пустыни Бадын-Джаран в низовьях реки Хэйхэ. Космодромы в КНР вообще представляют собой базы как наземного (меньшинство), так и шахтного исполнения. Тот же наземный космодром Цзюцуань известен тем, что 16 апреля способствовал запуску с ракетой-носителем Long March-4B («Чанчжэн-4В») новейшего метеорологического спутника Fengyun-3 07. Это был 471-й полёт ракет-носителей серии «Чанчжэн» [3].

На протяжении нескольких лет периодичность запусков «мирных» ракет с двух космодромов КНР находится на уровне примерно одного раза в месяц. В основном на орбиту выводятся непилотируемые космические объекты обеспечения высокоскоростной технологии спутникового Интернета, однако есть и спутники военно-разведывательного назначения. Как правило, в качестве носителей используются ракеты базовой модели «Чанчжэн-2C» с модификацией Long March 2C и другие. Эта серия хорошо зарекомендовала себя на практике, и два дня назад состоялся 478-й запуск таких ракет. Иллюстрация первых секунд запуска ракеты-носителя представлена на рис. 1.

Что касается космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая, он связан с ракетами шахтного базирования, которые до сих пор в США и Китае стоят на вооружении (в России МБР шахтного базирования, как и БЖРК – боевой железнодорожный ракетный комплекс, – расформированы почти 20 лет назад, хотя есть планы по их восстановлению) [2]. С помощью шахтных китайских ракет-носителей типа «Чанчжэн-6» отправляют на космическую орбиту экспериментальные спутники типа Shiyan-25. Неофициальное название в переводе на русский – «Демонстратор космических интернет-технологий». Для «Чанчжэн-6» это был 11-й успешный запуск. А в целом на заданную орбиту спутники доставляют ракеты относительно нового поколения, работающие на смеси керосина и жидкого кислорода, причём «Чанчжэн-6» является уже 477-й разработкой из серии ракет-носителей с говорящим названием «Великий поход». Куда они идут, одному провидению известно, но идут быстро.

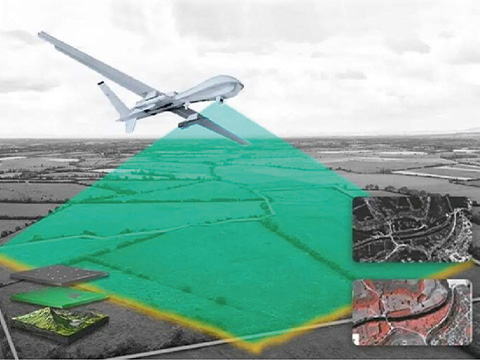

Китайской академией космических технологий (China Academy of Space Technology) запланировано много разных экспериментов с технологиями наблюдения Земли для решения современных экологических проблем, таких как климатический кризис или, к примеру, дистанционное зондирование, обнаружение и диагностика целей, картографирование и сельскохозяйственные приложения, съёмка земельных ресурсов, городское планирование, предотвращение и смягчение последствий стихийных бедствий и то, о чём не говорят открыто. Очевидно, что речь идёт о мощных радиолокационных системах, основанных на технологиях с применением новейшей РЭА. Это то, чего недоставало России вчера и недостаёт сегодня.

Китайская компания BeiDou начала предоставлять полномасштабные глобальные услуги 31 июля 2020 года, с тех пор за три года на орбиту выведено 56 спутников. Это к слову о развитии отрасли в КНР. Космодром Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая 17 мая отметился тем, что способствовал запуску 56-го по счету геосинхронного спутника китайской навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) в подсистеме BDS-3. В июне в КНР состоялась 13-я Конференция по спутниковой навигации, из пресс-релиза которой можно узнать о планах «китайских товарищей» отправлять от 1 до 3 резервных спутников BDS в год для повышения стабильности и функционала группировки. Навигационной спутниковой системой BeiDou оснащён и пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16», притом что китайская космическая станция (CSS) относительно недавно вступила в долгосрочную эксплуатацию, и уже есть значительные результаты.

Люди и грузы

Пока в провинции Цзянси на востоке Китая, одном из основных рисопроизводящих районов страны, фермеры только вступают в сезон сбора урожая, с космодрома Цзюцюань стартовал пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-16» на ракете «Великий поход-2F» с тремя тайконавтами (как их называют китайские партнёры) на борту: Цзин Хайпэнем (командир миссии), инженером и пилотом Чжу Янчжу и вторым инженером – экспертом по полезной нагрузке Гуй Хайчао. Миссия рассчитана на 5 месяцев жизни на CSS с возвращением на Землю. Для этого пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-16» уже сделано более 100 технических улучшений и обновлений.

Есть новости и для доставки в космос грузов относительно большего веса. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» (седьмой успешный запуск Long March 7-Y7 с первого полета в 2016 году) с космодрома Вэньчан отправила грузовой корабль «Тяньчжоу-6» (Tianzhou-6) на действующую китайскую космическую станцию на орбите около 400 км над Землей. Это условно низкая околоземная орбита и версия грузового космического корабля с увеличенной (на 0,5 т) грузоподъёмностью [5].

Главные шаги по модернизации космических кораблей – средств доставки грузов в космос касаются совершенствования энергетических систем с помощью новейших разработок РЭА особого класса надёжности, в том числе с защитой корпусов РЭА от детонаций (вибраций), деформаций, рентгеновского и иного радиационного излучения (в том числе лазерного спектра), а также повышения общей надежности и безопасности для человека.

Индекс надёжности ракеты «Чанчжэн-2F Y-16» достиг 0,9896, что является самым высоким показателем на сегодняшний день. Космический корабль «Шэньчжоу-17» является средством повышенной готовности: готов к отправке в космос в случае возникновения чрезвычайной ситуации и находится «на постоянном дежурстве»; для приведения его систем в полную готовность необходимо всего 30 секунд.

О других китайских современных разработках, перспективах и некоторых характеристиках ракет-носителей можно прочитать в [6, 8].

Турция, Кения и другие

Пример уменьшения зависимости собственных разработок от комплектующих и производства в других странах демонстрирует в том числе Турция и Кения. 15 апреля 2023 года Турция (правда, с космодрома Калифорнии, США) при участии компании Space X с помощью ракеты-носителя Falcon 9 запустила первый спутник наблюдения Земли с высоким разрешением IMECE, полностью разработанный и изготовленный в Турции. В команде разработчиков Совета по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK) чуть более 200 человек, работы по созданию спутникового оборудования весом в 700 кг в Турции велись 5 лет. Электронная оптическая камера с возможностью охвата поля съёмки в 16 км², солнечные панели, элементы РЭА и даже программное обеспечение – всё на 90% производится внутри страны. Спутник предназначен для вращения вокруг планеты Земля на высоте более 680 км. Таким образом, уменьшить зависимость спутниковых технологий от зарубежных источников вполне реально, и этот пример может заинтересовать производителей РЭА в России.

Исследование космоса даже в Африке подтверждается тем, что на рынок спутников 14 апреля почти самостоятельно вышла и Кения со спутником «Тайфа-1» (Taifa-1). С языка суахили название переводится как «нация». В числе разработчиков Космического агентства Кении 9 инженеров, а старт ракеты полной тяги SpaceX Falcon-9 состоялся с космодрома 4E (SLC-4E) на базе космических сил Ванденберг, США. Спутник стоимостью $372 тыс. разработан также с помощью болгарской аэрокосмической компании Endurosat, и позволяет захватывать и передавать в реальном времени изображения, которые помогут реагировать на климатические катаклизмы.

Кстати, Египет стал первой африканской страной, отправившей спутник в космос в 1998 году, а затем в 2018 году Кения запустила первый экспериментальный наноспутник с Международной космической станции. По данным Space in Africa (Нигерия), отслеживающей ход космических программ на континенте, на сегодня уже 15 африканских стран произвели 50 спутников разного назначения для работы в космосе. Правда, все они были запущены со станции, находящейся в космосе, а не с Земли – до 14 апреля 2023 года, когда спутник Кении доставили на орбиту именно с Земли. Совершенно понятно, что Кения теперь строит на своей территории и собственный космодром.

Почему Китай?

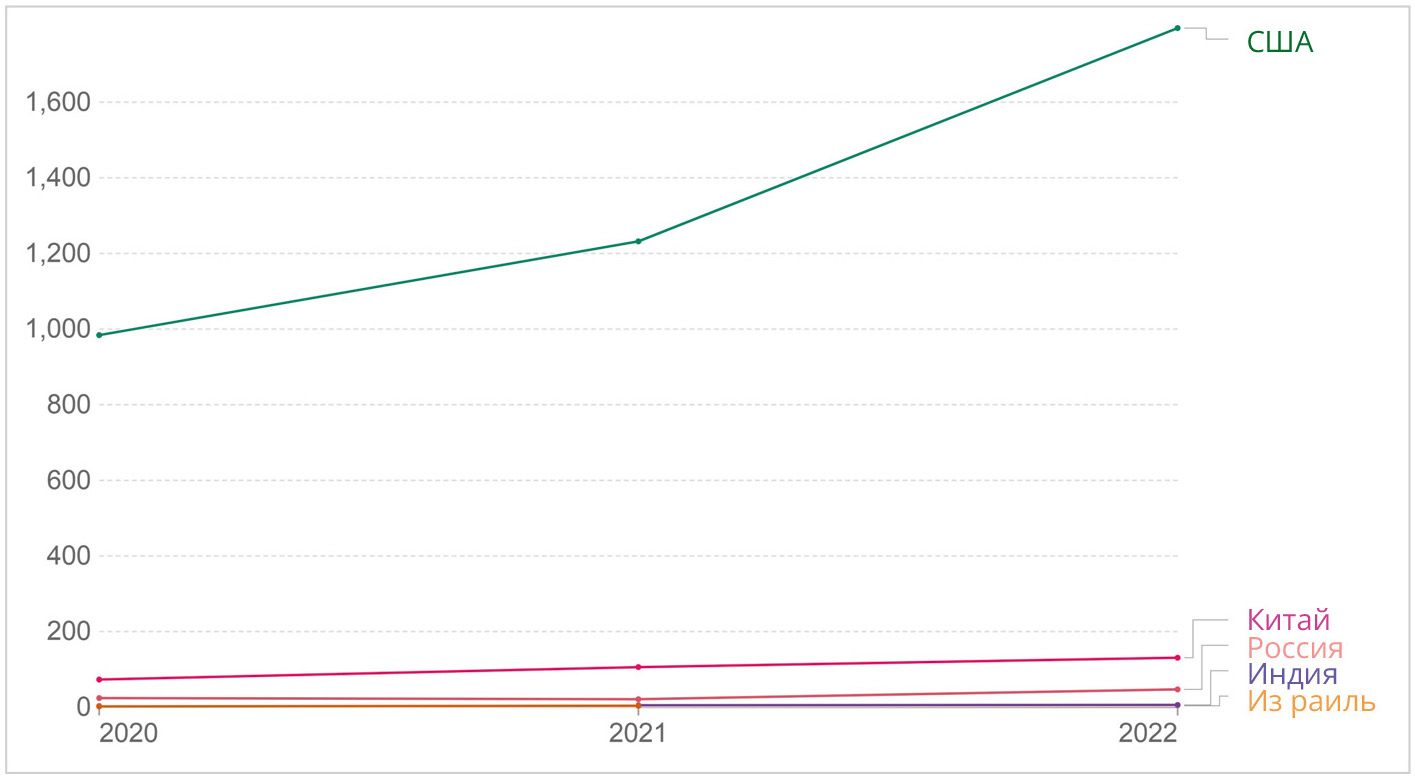

Посмотрим на топ-5 стран и кратко проанализируем, как развиваются их космические программы. Для этого надо договориться о смыслах и выбрать критерии: на что ориентироваться в сравнении и в какой временной промежуток. Если исследовать простым анализом трёхлетний период и говорить в качестве критериев об общем количестве запусков, количестве запущенных в космос объектов: спутников, зондов, посадочных модулей, космических кораблей с экипажем и др. и бюджете, выделяемом правительством, КНР показывает выдающиеся результаты, и выше мы постарались их представить и обосновать. Однако даже Франция вкладывает миллиарды в производство космических кораблей «Ариан» для запуска Европейским космическим агентством. Как следует из графика, представленного на рис. 2, лидируют по-прежнему США, за ними – КНР [1, 7].

В определённом ракурсе заслуживают внимания Космические силы США (USSF) – это подразделение вооружённых сил под эгидой военного ведомства. Их деятельность – защита интересов государства в космическом пространстве: разведка, противоспутниковая деятельность и др. В частности, США, обладая передовыми спутниковыми технологиями на основе надёжной РЭА, имеют огромную группировку спутников в космосе и могут поставлять информацию заинтересованным странам. США фактически осуществляет больше всего удачных пусков ракет-носителей, но там и бюджет программы космических исследований NASА $24 млрд, а также ещё больший бюджет USSF. Поэтому удобнее пока сравнивать Россию и Китай. У российских специалистов космической отрасли с 2020 по 2022 год случилось всего 58 запусков космических объектов и 92 выведенных на орбиту спутника при бюджете в $3,4 млрд. В планах отечественных кураторов отрасли отказ от МКС и поход по китайскому пути с созданием собственной модульно-блочной орбитальной станции с говорящим названием, конечно же, РОС. Такая концепция утверждена президентом России 12 апреля 2023 года, а первые результаты ожидаются при благоприятных обстоятельствах не ранее 2030 года.

За тот же период (2020–2022) КНР произвела 149 успешных запусков с 310 выведенными в космос объектами. Бюджет исследований ровно в 2 раза меньше американского – $12 млрд, при этом важна эффективность и динамика развития программ: в 2021 году КНР произвела 52 пуска, против 48 у США [3]. Такими темпами надо ждать в краткосрочной перспективе выхода «китайских товарищей» на первое место.

Из истории известно, как китайцы в 1966 году запустили ракету T7-A с двумя мышами на борту, а спустя несколько месяцев, 14 и 28 июля 1966 года, – двух собак Сяо Бао и Шаньшань (в ответ на Белку и Стрелку).

В начале 90-х годов, после распада СССР, украинское предприятие «Южмаш» помогло организовать выпуск ракетных двигателей на основе советских РД-120, а в 1993 году в стране создано Национальное управление по исследованию космического пространства на базе Министерства обороны; так дан старт космической программе. CNSA (Китайское национальное космическое управление) и CASC (Китайская космическая корпорация) совместно развивают с тех пор космическую отрасль. В 2003 году появилась программа пилотируемых полетов «Шэньчжоу» (Проект 921), и за две декады лет (потрясающие в динамике результаты с учётом истории развития во времени космической отрасли) КНР превзошла достижения СССР. Притом что космический корабль «Шэньчжоу-5» – конструктивная копия советского «Союза» с тремя модулями: отсек с приборами, спускаемый аппарат и «бытовка».

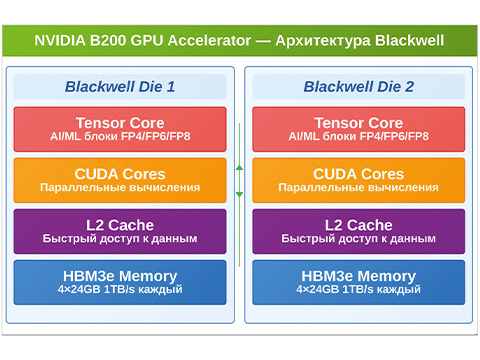

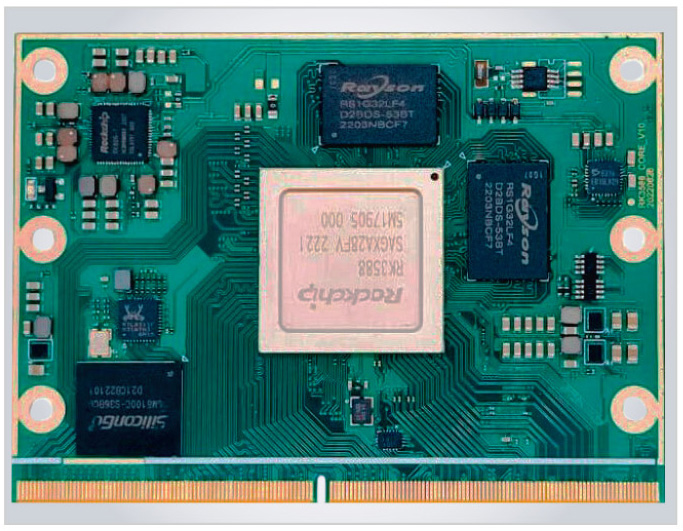

Сегодня китайские разработчики активно используют одноплатные компьютеры крайне малого форм-фактора, в основе которых многоядерные процессоры RK3588, Cortex-A76, Cortex-A55. К примеру, микроконтроллеры Renesas RA6M4 Cortex-M33 с нейронными процессорами принятия решений Syntiant NDP120, комбинированным модулем Renesas (ранее Dialog Semi) DA16600 с 6-осевым инерциальным измерительным блоком (IMU) типа ICM42671. Микроконтроллер Renesas RA6M4 Arm Cortex-M33 с довольно специфическим относительно системы датчиков назначением, рабочей частотой 200 МГц имеет память 1 Мбайт, ускоритель машинного обучения Syntiant NDP120 Neural Engine на базе Syntiant Core 2 Deep Neural Network, Arm Cortex M0 и HiFi 3 DSP, а также хранилище данных 16 Мбит SPI NOR Flash. Имеет разъём расширения – 2×28-контактный межплатный разъём для платы ввода-вывода. Работа с платой осуществляется посредством Renesas e2 Studio IDE и встроенного микроконтроллера отладчика E2OB на плате ввода-вывода. Внешний вид одноплатного компьютера представлен на рис. 3.

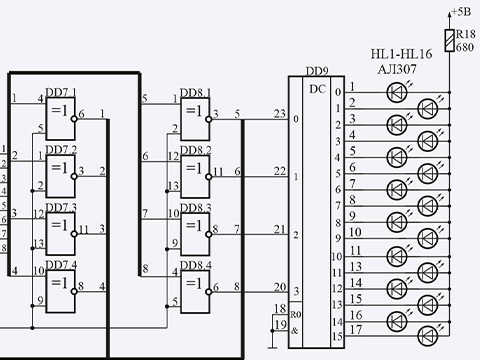

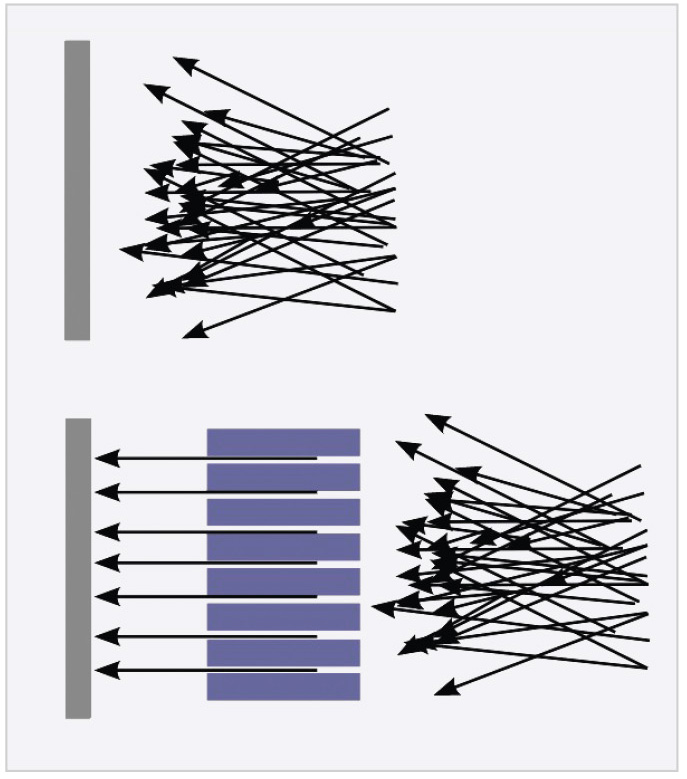

Навигационный спутник XPNAV-1 (2016 г.) реализует инновационный на тот момент принцип измерения на основе рентгеновского излучения пульсаров с целью точного определения расположения космического корабля в зависимости от сигналов космических объектов. Об этой системе принципа коллиматорного детектирования много спорят, однако он продолжает совершенствоваться, а программу не сворачивают. С учётом того, что китайские товарищи ничего не делают просто так, об этом стоит задуматься. Принцип коллиматорного детектирования представлен иллюстрацией на рис. 4.

И это только некоторые особенности китайского космического чуда. Для спутника использовали новейшие технологии в области электроники, защищённую от агрессивных воздействий компонентную базу промышленного уровня. Под руководством главного конструктора аппарата Сюэ Лидзюнь и под эгидой предприятия изготовителя Шэньчжэньской аэрокосмической компании «Дунфанхун» цикл изготовления занял всего 10 месяцев, что объясняется применением «короткого цикла» проектирования, производства и испытания спутника [4].

Спутник ориентирован по трём осям. Система ориентации позволяет позиционировать приборы с точностью до двух угловых минут и удерживать их в такой ориентации до полутора часов. Система питания спутника, рассчитанного на 1 год эксплуатации, основана на солнечной батарее, состоящей из двух секций. Конструкция аппарата представляет собой параллелепипед массой 243 кг, где установлены 2 рентгеновских детектора. Первый – HTPC (High Time Resolution Photon Counter) коллиматорного типа ограничивает поле зрения всего двумя градусами. Разрешение по времени 100 нс, диапазон энергетического воздействия (мощности) от 1 до 10 кэВ. Второй детектор – TSXS (Time-Resolved Soft X-Ray Spectrometer) с фокусирующей системой косого падения с рентгеновскими зеркалами диаметром 17 см обеспечивает разрешение по времени 1,5 мкс в диапазоне энергетического воздействия от 0,5 до 10 кэВ [9]. Главная цель эксперимента, оправдывающая метод позиционирования, достигнута, о чём можно прочитать в [9].

Прогнозы завтрашнего дня

Китайцы активно реализуют и «лунную программу», планируют к 2030 году переместить тайконавтов на Луну, делать это регулярно и доставлять их обратно на Землю. Китайские разработчики РЭА и ученые достигли результатов и в других направления, связанных с космосом. Исследователями Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая внедрена инновационная схема статистических измерений как метод выявления природы образования объектов галактик Вселенной. Используя одномерное измерение спектра мощности зонда и сигнала 21 см длины волны, радиотелескоп Square Kilometer Array сможет одновременно выявить новые свойства образований, небесных тел и даже галактик во Вселенной. Всё это, безусловно, требует уточнения, однако даже анонс заслуживает внимания: как шаг к пониманию процессов эволюции Вселенной, следовательно, и валидных прогнозов будущего.

К слову, «Чанчжэн-6» – двухступенчатая ракета-носитель на жидком топливе (жидкий кислород и керосин), предназначенная в основном для запусков на околоземные и солнечно-синхронные орбиты. В анонсах прошлого года её испытания ожидались не ранее декабря 2023 года, однако она введена в действие с явным опережением графика, и даже за первые полгода условно планового периода уже осуществлено несколько успешных запусков. В КНР, кроме прочего, предлагают мировому сообществу, в частности России, совместное использование китайских ракет: будущее сотрудничество позиционируется как «новая недорогая модель с высоким функционалом и спросом». Таким образом, речь идёт о дальнейшем развитии и бизнесе, в том числе в космосе. Но тут важно вспомнить недавний европейский и иной международный опыт. Если геополитические отношения между странами ухудшаются, то многие возможности сотрудничества будут снова закрыты, и придётся думать об импортозамещении. Поэтому, конечно же, лучше развивать собственное конкурентноспособное производство и предлагать в том числе космическое оборудование в аренду другим. Однако, как показывают события последних лет, КНР значительно быстрее осваивает космическую область и связанный с ней рынок оборудования на основе современной и стойкой к условно агрессивному воздействию элементной базы.

А пока Россия с помощью «Сахалинской энергии» (совладельцы – «Газпром», Mitsui и Mitsubishi), а также «Ямал СПГ» («НОВАТЭК», TotalEnergies, китайские CNPC и SRF) в КНР «гонит» только дерево и газ, по итогам января выйдя на первое место среди иных стран. Поставки газа по магистрали «Сила Сибири» превысили 2 млрд куб. м газа, сообщила 20 марта китайская таможня. Только в январе 2023 года КНР импортировала 5,210 млн тонн СПГ, что на 7% больше, чем в январе 2022 г. (4,864 млн т). Весь 2022 год покупки снижались по отношению к тем же месяцам прошлого года: средняя динамика – минус 22%, в интервале от 7% до 35%. Однако с конца прошлого года сотрудничеству придан новый импульс. Хорошо бы ещё ощутить его в космической сфере и в целом в улучшении взаимосвязей и технологий производства РЭА.

Выводы

Определённые достижения в Отечестве тоже есть, не без этого. Анонсированный ещё в 2014 году и показанный на выставке перспективный транспортный корабль нового поколения, разработанный специалистами «Энергии» от Роскосмоса, – универсальный пилотируемый многоразовый космический модуль с экипажем до 4 человек – может стать элементом лунно-посадочного экспедиционного комплекса для высадки на Луну (рис. 5).

Однако скоро наступит 2024 год. За 10 лет мы пока не имеем соответствующих не выставочных, а действительно космических результатов, то есть фактов реализации программы. В то время как в КНР согласно представленному обзору и с учётом развития технологий они есть. На примере динамичного развития космической отрасли КНР мы показали, что сегодня сложилась уникальная ситуация для отечественного производства РЭА и развития в том числе космической отрасли: с российского рынка ушли крупнейшие интеграторы и вендоры автоматизированных решений для управления производством. Решаются вопросы с совершенствованием технологий и комплексным управлением логистикой в FMCG, нефтехимической отрасли крупного машиностроения и высокотехнологичном секторе ВПК, включая Роскосмос. На каком завтра мы будем месте в условном рейтинге цивилизованных и технологично-развитых стран, покажет время.

Литература

- Ежегодное количество объектов, запускаемых в космос // URL: https://ourworldindata.org/grapher/yearly-number-of-objects-launched-into-outer-space?time=2020..lat....

- Кашкаров А.П. Ядерный щит России. М.: Солон-Пресс. 2016. 124 с.

- Кто сейчас самый сильный в космосе, или Космическая гонка // URL: https://habr.com/ru/companies/first/articles/742678/.

- Лисов И. Китай осваивает навигацию по пульсарам // Новости космонавтики: журнал. ФГУП ЦНИИмаш. 2017. Январь (т. 27, № 1 (408)). С. 33–37.

- 2023: Китай вывел на орбиту спутник для испытаний интернет-технологий // URL: https://www.tadviser.ru/a/745045.

- CGTN: Китай запустил новый метеорологический спутник на ракете Long March-4B // URL: https://news.cgtn.com/news/2023-04-16/China-launches-new-meteorological-satellite-atop-Long-March-4B....

- Global Orbital Rocket Launch Statistics. Общее количество успешных запусков в космосе за 2023 год // URL: https://www.rocketlaunch.live/stats/2023.

- Sharing Rockets: China opens first auction for Long March «carpooling» // URL: https://news.cgtn.com/news/2023-07-10/China-bids-first-auction-of-Long-March-carpooling-launch-oppor....

- Xinyuan Zhang, Ping Shuai, Liangwei Huang, Shaolong Chen, Lihong Xu. Mission Overview and Initial Observation Results of the X-Ray Pulsar Navigation-I Satellite (англ.) // International Journal of Aerospace Engineering. 2017. 7 July (vol. 2017).

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!