Введение

В последнее время моя коллекция радиоприёмников пополнилась целым рядом интересных экземпляров, которые можно объединить по их внешнему виду. Они все выполнены в стиле ретро. Например, на рис. 1 представлены три разновидности таких радиоприёмников разных китайских фирм с механическими настройками.

Тем не менее, независимо от формы круглой или квадратной шкалы с нанесёнными на них диапазонами и частотами принимаемых станций и, конечно же, со стрелками, которые связаны с помощью механической передачи с ручкой настройки, все эти приёмники вызывают у нас ностальгию по старинным приёмникам из далёкого прошлого. Для того чтобы хоть как-то осовременить ретро-приёмники, в них добавляют MP3-плеер.

Если же заглянуть внутрь этих приёмников, то мы не увидим конденсатора переменной ёмкости, приводимого в движение ручкой настройки, вместо него ручка настройки, механически связанная с переменным резистором, напряжение на среднем выводе которого и определяет частоту настройки. Необычно осуществляется и переключение диапазонов. Для этого имеется набор резисторов, определяющих величину фиксированного напряжения для каждого из диапазонов приёмника при их переключении. В приёмнике отсутствуют настраиваемые и переключаемые колебательные контуры, а эти напряжения с переменного резистора для плавной настройки и фиксированные с резистивного делителя для каждого диапазона подаются на соответствующие входы однокристального тюнера, который фактически и выполняет функции радиоприёмника. И хотя маркетологи известных торговых фирм, рекламируя эти приёмники, называют их аналоговыми, на самом деле в приёмниках применены DSP-тюнеры нового поколения.

Первый однокристальный SDR-радиоприёмник фирмы SiLabs (США)

Для того чтобы понять, в чём особенность применения DSP-тюнера в рассматриваемых радиоприёмных устройствах, постараемся восстановить историю развития радиоприёмных устройств за последние 30 лет. Хочу напомнить, что появление так называемого программно-определяемого радио (SDR – Software Defined Radio) как нового понятия и направления в радиотехнике возникло в конце прошлого века, когда на смену цифровой реализации радиоприёмных устройств на жёсткой логике (Hardware) пришла технология программируемой обработки сигналов (Software) на сигнальных процессорах (DSP) и ПЛИС (FPGA) [1]. Ещё до этого первые попытки реализовать программируемую обработку делались при использовании возможностей компьютера. После преобразования принимаемого из антенны или с выхода усилителя промежуточной частоты традиционного супергетеродина сигнала в синусную и косинусную квадратурные составляющие их подавали на два АЦП звуковой карты, и далее с помощью специального программного обеспечения (например, популярной тогда программы Winrad) получали на выходе звуковой карты компьютера полезный сигнал.

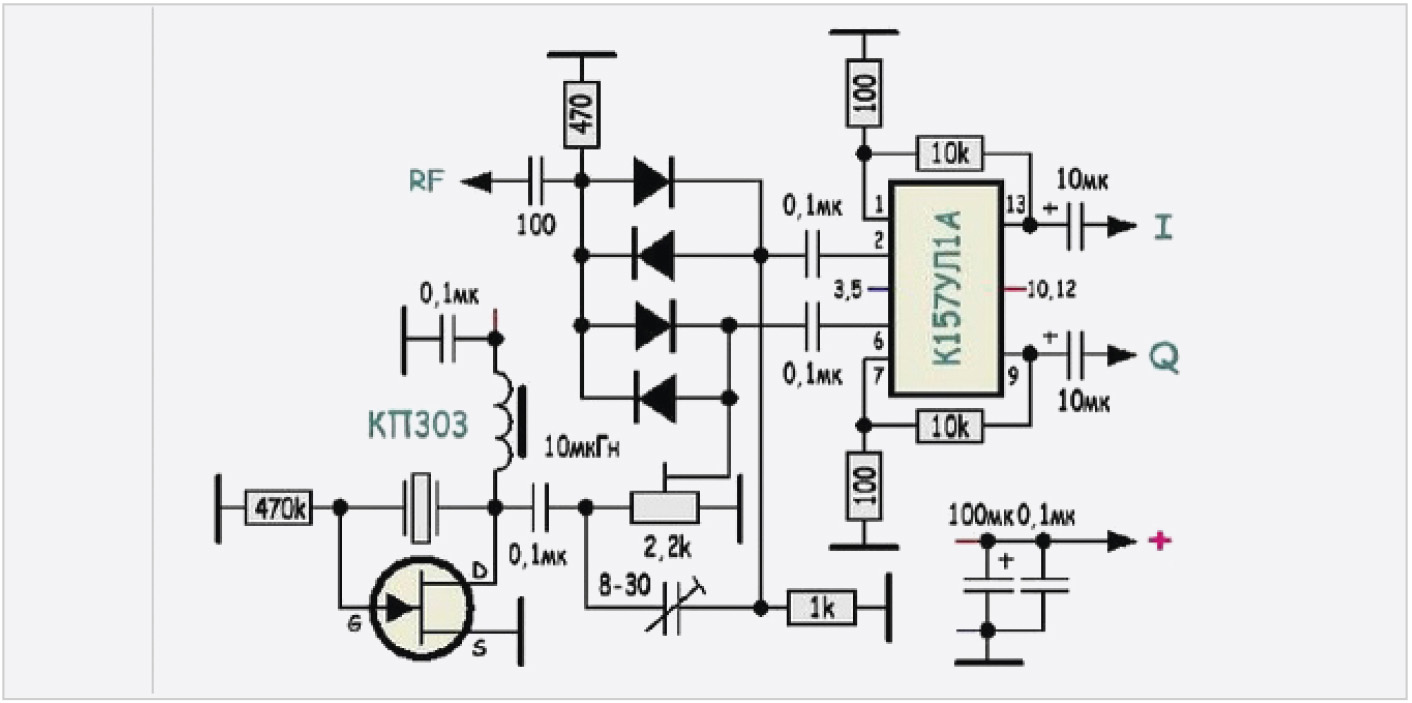

Вот как выглядела схема простейшей SDR-приставки, предложенная радиолюбителем с позывным «UA3ELR» (рис. 2).

Схема чрезвычайно проста. В ней формируются квадратурные сигналы на низкой промежуточной частоте I и Q, что позволяет осуществить SDR-приём с помощью компьютера в любом желаемом диапазоне, переключая кварцевый резонатор. Схема включает два смесителя на встречно-параллельных диодах, кварцевый гетеродин и двухканальный УНЧ на отечественной микросхеме К157УЛ1А. Подстроечным резистором регулируется баланс каналов по амплитуде, а подстроечным конденсатором по фазе эти элементы и резистор 1k входят в ВЧ-фазовращатель на 90 градусов. Кварц должен быть на частоту в два раза ниже принимаемой.

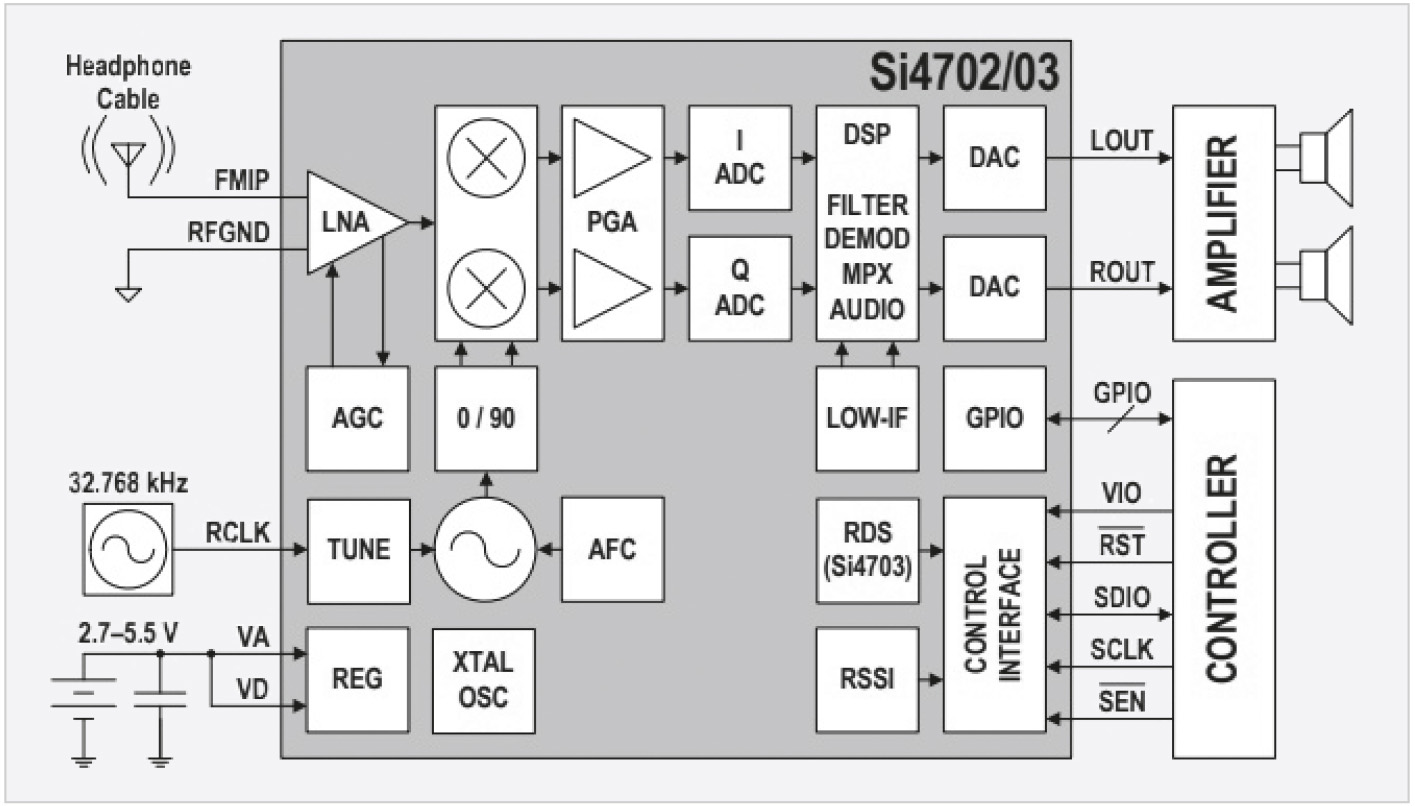

Последующее совершенствование SDR-приёма шло в направлении отказа от использования преобразования принимаемых сигналов в квадратурные составляющие на низкой частоте к использованию многоразрядного быстродействующего АЦП на входе приёмника с последующей децимацией цифрового потока данных, подаваемых на компьютер по USB- или LAN-интерфейсу [2]. Однако, когда в 2005 году фирма Silicon Labs [3] запустила линейку первых однокристальных FM-тюнеров, для их встраивания с функцией FM-радио в мобильные телефоны применить такой усовершенствованный вариант реализации SDR-приёмника у фирмы не было никакой возможности. Ставка была сделана на использование низкой промежуточной частоты и обработку квадратурных сигналов с помощью сигнального процессора (DSP). Это однокристальное решение стало пользоваться таким успехом, что стало самым быстрорастущим продуктом в истории SiLabs.

В 2011 году фирмой Silicon Labs был выпущен пресс-релиз с таким заголовком, который не требует перевода: «Silicon Labs ships one billionth DSP radio chip», и далее Silicon Labs представила первый в мире однокристальный FM-приемник в 2005 году. Как самая маленькая, высокопроизводительная и наиболее интегрированная ИС для FM-радиостанций, микросхема Si4700 изменила подход к разработке FM-тюнеров в бытовой электронике. В то время традиционные решения для радиовещания основывались на сложных и дорогостоящих аналоговых архитектурах, для которых требовалось большое число дискретных компонентов. Высокоинтегрированный Si4700 произвел революцию в конструкции радиоприемников, предлагая исключительно высокую чувствительность, одновременно уменьшая количество дополнительных компонентов более чем на 90% и занимая площадь на плате меньшую более чем на 60% [3].

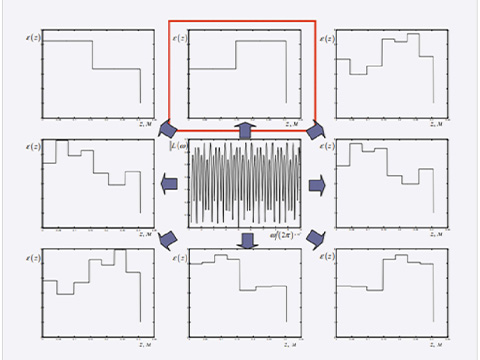

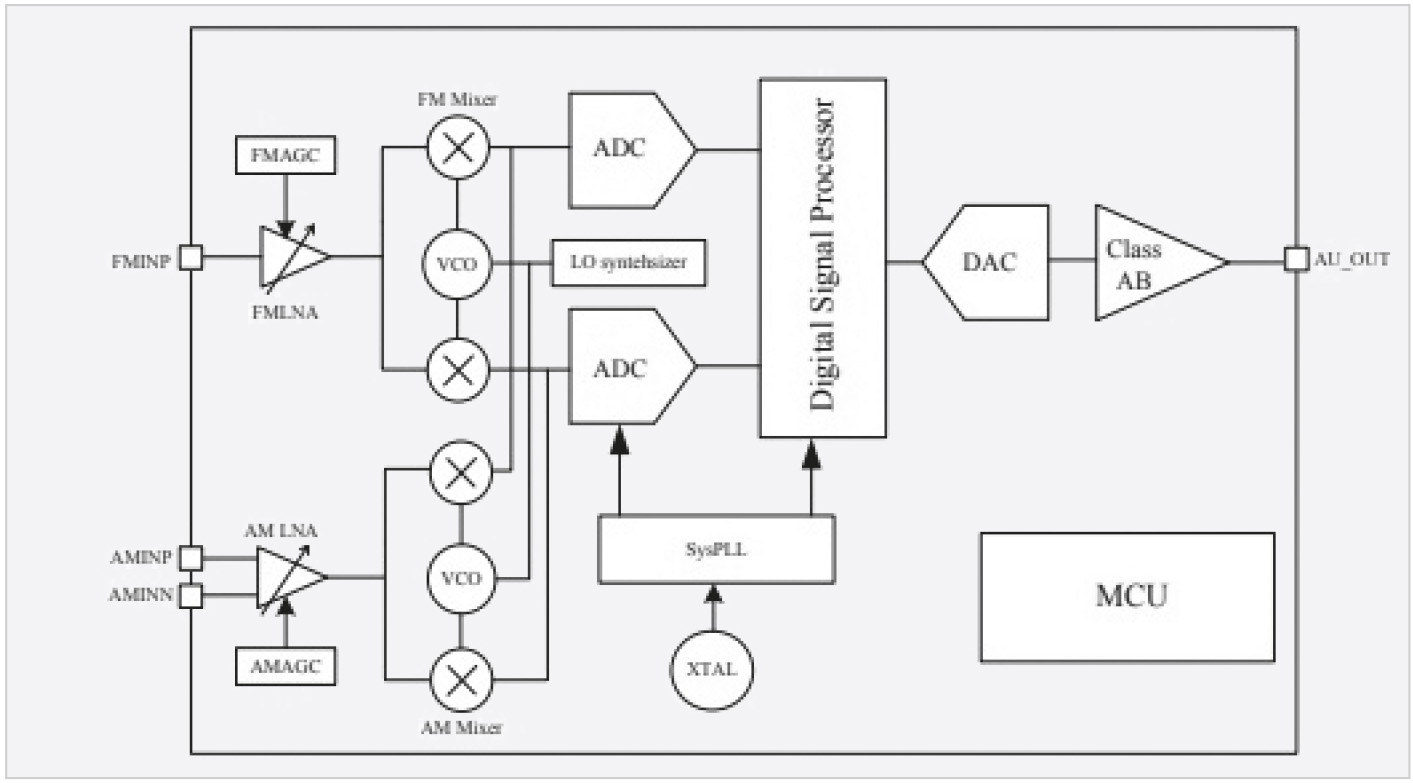

На рис. 3 представлена функциональная схема первого семейства однокристальных DSP-тюнеров фирмы SiLabs (Si470X). Данный DSP-тюнер защищён следующими патентами США: 7272375; 7127217; 7272373; 7272374; 7321324; 7339503; 7339504; 7355476; 7426376; 7436252; 7471940.

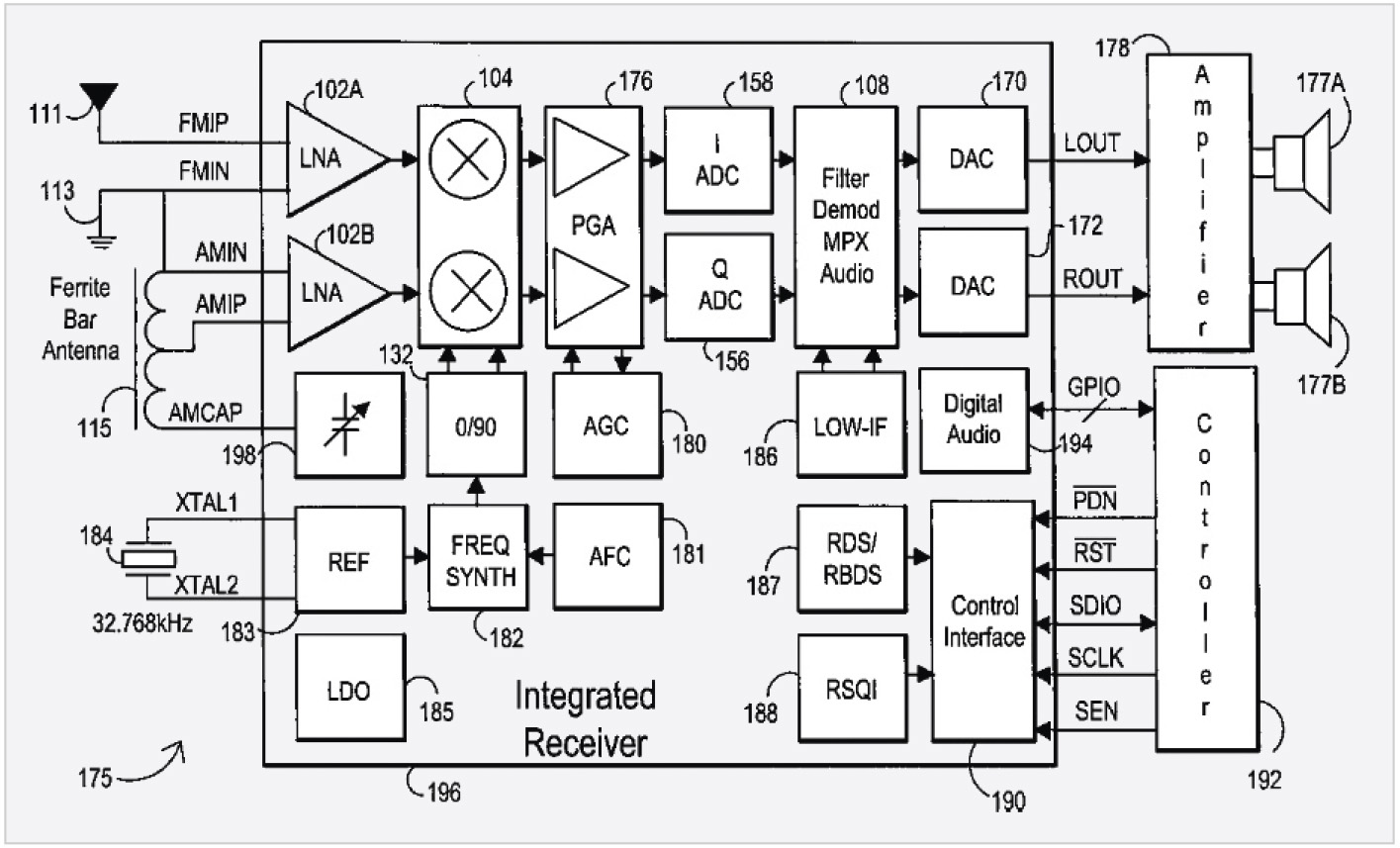

Стоит рассмотреть, например, первый из патентов, указанных в этом длинном списке (US-7272375). Этот патент называется «Integrated Low-if Terrestrial Audio Broadcast Receiver and Associated Method» [4]. Как мы видим, уже в названии подчёркивается использование низкой промежуточной частоты в приёмнике. Изобретателями этого патента являются Tuttle Tyson G., Kasha Dan B. Дата приоритета: 2004-06-29. Срок действия патента до 2025 года. Приведу один из рисунков этого патента, который полностью совпадает с функциональной схемой DSP-тюнера.

Как нетрудно заметить на рис. 4, просматривается сходство принципов работы простейшей SDR-приставки (рис. 2) с блоками 104, 090, 182 и 184 DSP-тюнера. Вместо звуковой карты компьютера в DSP-тюнере два АЦП (блоки 156 и 158), а сам компьютер заменён сигнальным процессором (блок 108). Звуковая карта в DSP-тюнере – это два ЦАП (блоки 170 и 172). Важно подчеркнуть, что управление DSP-тюнером осуществляется внешним контроллером (блок 192), и тюнер может работать в стерео-режиме.

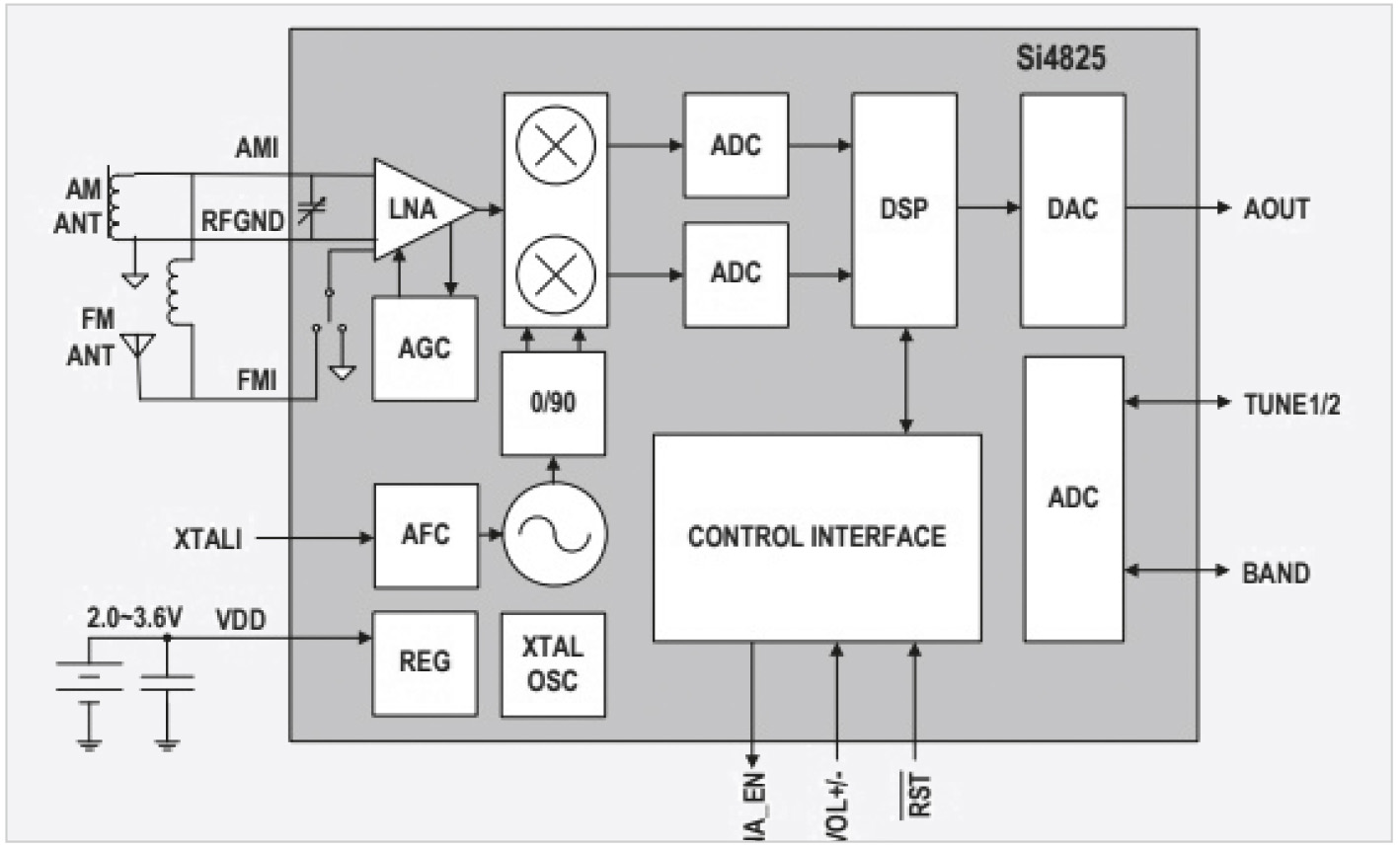

Однако нас интересует новое поколение DSP-тюнеров, появившихся через 10 лет после первого семейства Si470X. Представителем этого нового поколения DSP-тюнеров является микросхема Si4825 [4]. Вот её функциональная схема (см. рис. 5).

Появление этого DSP-тюнера обосновывается фирмой Silicon Labs следующим образом. Si4825 – всеволновой (AM/FM/SW) радиоприёмник SDR начального уровня с низкой промежуточной частотой и механической настройкой. Приёмник на одном кристалле реализует полную функцию радиоприёмного устройства от входа антенны до аудиовыхода. Si4825 расширяет семейство многодиапазонных тюнеров Silicon Labs и ещё больше увеличивает простоту и привлекательность дизайна радиоприёмника благодаря небольшому размеру, минимальному количеству дополнительных компонентов и проверенной эффективной работе микросхемы. Схема применения Si4825 предельно проста и не требует ручной настройки во время производственного процесса. Si4825 имеет высокую чувствительность и очень низкое энергопотребление.

Простота применения Si4825 объясняется тем, что она имеет встроенный управляющий микроконтроллер. В этом принципиальное отличие нового поколения DSP-тюнеров Si4825 от своих предшественников.

Технические характеристики Si4825:

- поддержка FM-диапазона, в том числе и УКВ-диапазона России (64…109 МГц);

- поддержка диапазона средних волн АМ (504…1750 кГц);

- поддержка диапазона коротких волн SW (2,3…28,5 МГц);

- моноаудиовыход;

- автоматическая настройка частоты (AFC);

- напряжение питания от 2,0 до 3,6 В;

- 16-контактный корпус SOIC.

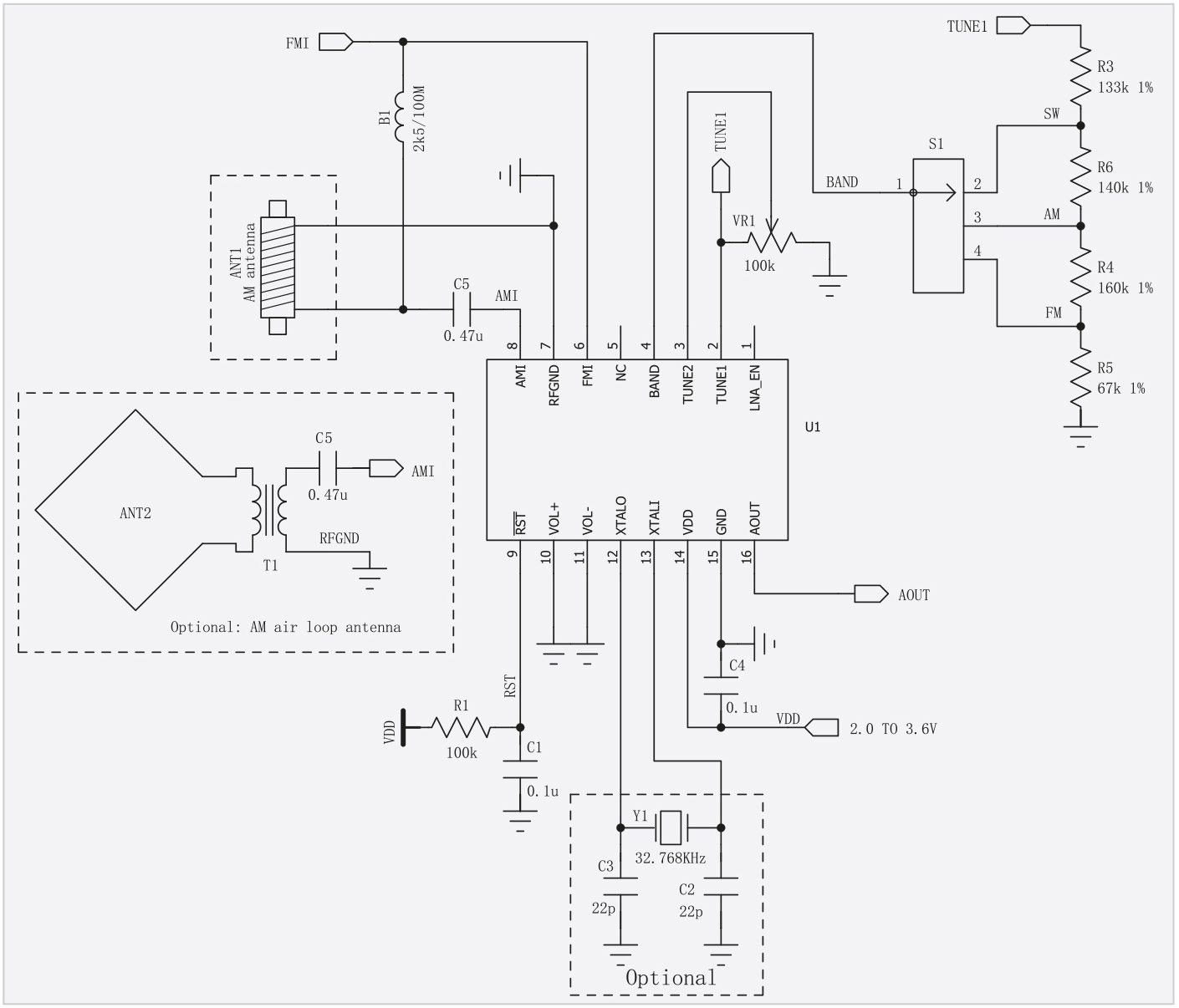

Принципиальная схема включения микросхемы Si4825 приведена на рис. 6. Переключатель диапазонов – S1, а переменный резистор VR1 – настройка частоты.

Список патентов, которыми защищён тюнер Si4825: 7127217; 7272373; 7272375; 7321324; 7355476; 7426376; 7471940;7339503; 7339504.

Анализ функциональной схемы, как и уменьшенного числа патентов, заложенных в DSP-тюнер Si4825, говорит не об усовершенствовании, а скорее о снижении эксплуатационных характеристик этой микросхемы. Подтверждает это и отказ в FM-диапазоне от стерео-режима в Si4825 и невозможность извлечь из DSP-тюнера информацию о принимаемой частоте. И наконец, полное отсутствие в настоящее время на сайте Silicon Labs какой-либо информации об этом направлении деятельности [3] позволяет сделать вывод об утрате интереса руководства фирмы к DSP-тюнерам. Одной из главных причин этого может быть освоение и массовое производство аналогичных DSP-тюнеров китайскими фирмами.

Лидер производства DSP-тюнеров – фирма KTMicro (Китай)

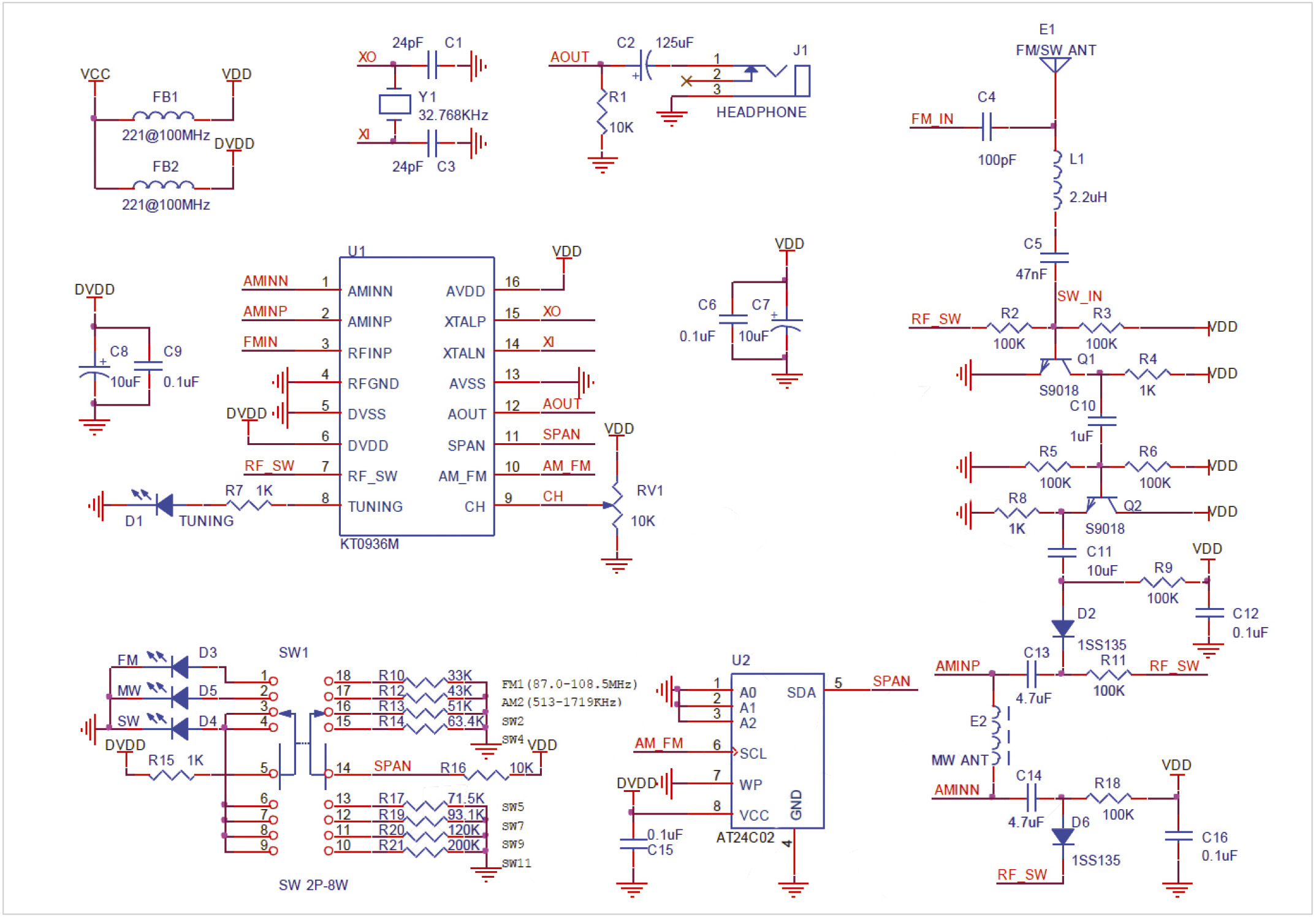

Рассмотрим, например, DSP-тюнеры такой китайской фирмы, как KTMicro [7]. Интересна история её создания в 2006 году в Пекине. KTMicro – высокотехнологичное предприятие по разработке интегральных схем (ИС) – было создано вернувшимися из США учёными. В настоящее время её зарегистрированный капитал составляет более 13 млн долл. США, её штаб-квартира находится в Пекине, а филиалы расположены в Сиане, Шэньчжэне и Гонконге. Компания специализируется на исследованиях и разработках, в том числе и DSP-тюнеров. В частности, сравнительно недавно фирма KTMicro выпустила микросхему KTO936M, которая также является однокристальным программируемым DSP-тюнером со встроенным управляющим контроллером. Я не случайно добавил как особенность этого DSP-тюнера его программируемость. Этим важным его свойством мы далее воспользуемся. По моему запросу фирма KTMicro прислала описание этой микросхемы, выдержки из которого я приведу. Тюнер может работать как в FM-, так и в AM-диапазонах (ДВ, СВ, КВ). Настройка и переключение диапазонов осуществляется механическим способом, соответственно переменным резистором на одном входе АЦП и переключением делителей напряжения на другом входе АЦП тюнера. Так выглядит функциональная схема тюнера (см. рис. 7).

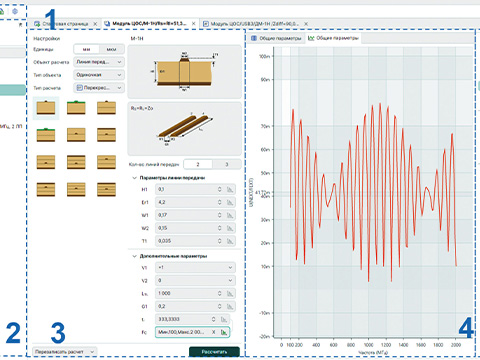

Нетрудно увидеть, что это всё тот же SDR-радиоприёмник с низкой промежуточной частотой, мало чем отличающийся от DSP-тюнера фирмы Silicon Labs Si4825. Однако есть одна особенность микросхемы KTMicro, которая делает её особенно привлекательной. Речь идёт о возможности задавать различные режимы и параметры работы тюнера с помощью внешнего ПЗУ, подключаемого к KT0936M посредством интерфейса I2C. Рассмотрим этот вопрос подробнее. DSP-тюнер после изготовления может работать в FM-диапазоне на частотах 87…108 МГц. Если же мы хотим расширить диапазон принимаемых частот, включая и советский УКВ-диапазон, начиная с 62 МГц, то потребуется изменить режим работы тюнера с помощью микросхемы ПЗУ. Схема подключения этой вспомогательной управляющей микросхемы AT24C02 показана на рис. 8.

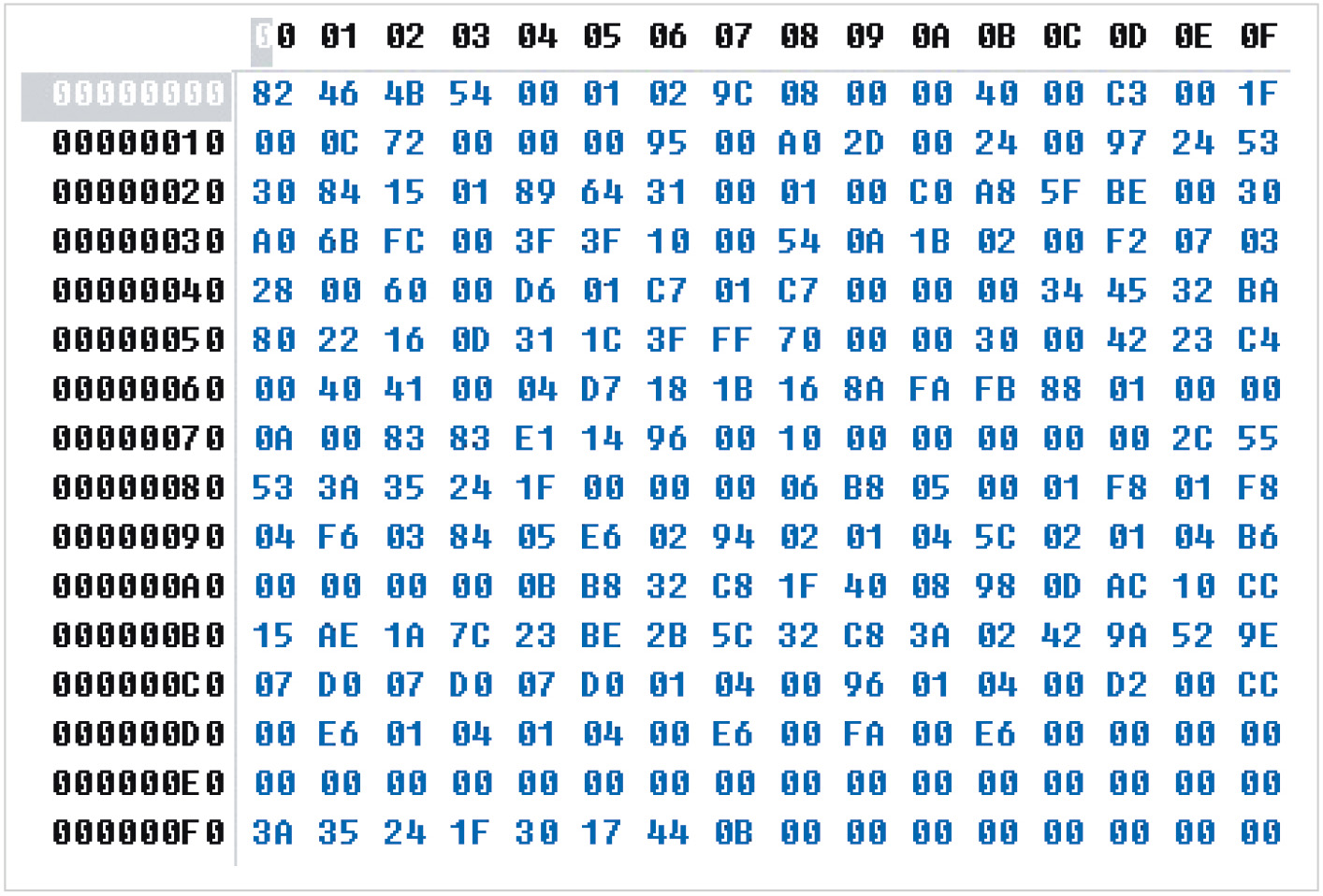

Поскольку микросхема ПЗУ AT24C02 относится к типу EEPROM, нам потребуется программатор, например, CH341A с программой и драйвером. Загруженная программа в программатор в нашем случае выглядит так (см. рис. 9). Хотелось бы сказать и ещё об одной особенности микросхем KT0936M.

В Китае выпускаются две разновидности микросхем KT0936M, отличающиеся тем, что для включения FM- или FM+УКВ- диапазона делитель напряжения, подключаемый к выводу SPAM (11 ножка), может состоять из двух резисторов 10 кОм и 33 Ома или 10 кОм и 33 кОма, что можно определить только экспериментально.

Усовершенствование DSP- тюнера с механической настройкой

Как некоторый итог к сказанному, можно утверждать, что в последнее время многие фирмы-разработчики однокристальных DSP-тюнеров, такие как Silicon Labs (микросхема Si4825) [4], KTMicro (микросхема KTO936M) [8] и другие, предельно упростили разработку радиоприёмников за счёт встраивания управляющего микроконтроллера на кристалл DSP-тюнера. В этом случае управление настройкой приёмника осуществляется переменным резистором изменением напряжения на входе АЦП DSP-тюнера, что лишает возможности идентифицировать частоту принимаемых станций. Это явилось одной из причин того, что внешний вид современных приёмников с такими DSP-тюнерами стилизован под старину введением шкал со стрелками, движение которых производится механическим приводом от переменного резистора настройки.

Чтобы повысить функциональные возможности современных радиоприёмников, использующих DSP-тюнеры, в которых применяется механическая настройка, предлагается использовать способ измерения и индикации частоты, повышающий точность настройки и её цифровую и речевую визуализации [8]. Сущность предлагаемого способа заключается в том, что измерение и индикация частоты принимаемого сигнала DSP-тюнером осуществляют измерением напряжения на переменном резисторе настройки, которое после АЦП и функционального преобразования зависимости частоты от кода напряжения передают на дисплей для индикации принимаемой частоты и озвучивания её в синтезаторе речи. Такая поставленная цель для реализации предлагаемого усовершенствования достигается тем, что устройство содержит блок сопряжения, модуль индикации и синтезатор речи, причём блок сопряжения подключён непосредственно к трём выводам переменного резистора настройки, а входы модуля индикации и управляющий вход синтезатора речи подключёны непосредственно к выходам блока сопряжения, при этом выход звукового сигнала синтезатора речи подключен к динамику. Такое устройство позволяет полностью реализовать предложенный способ измерения и индикации принимаемой DSP-тюнером частоты.

Эксплуатация опытного образца устройства с использованием серийного приёмника RITMIX RPR-202, в котором используется DSP-тюнер KTO936M, подтвердила преимущества этой эффективной технологии измерения и индикации принимаемой частоты радиоприёмником с механической шкалой.

Об использовании DSP-тюнеров для модернизации старинных приёмников

Не могу не отметить ещё одно направление, в котором широко могут использоваться DSP-тюнеры с механической настройкой. Это модернизация старинных радиоприёмников. В частности, мною при использовании микросхемы фирмы KTMicro KT0922 был приведён в рабочее состояние старинный приёмник «Комсомолец» (см. рис. 10).

Прежде всего хочу ответить на главный вопрос. Почему мною был выбран для модернизации именно старинный приемник «Комсомолец»? Отвечаю. Этот приёмник был выбран потому, что он был разработан после Великой Отечественной войны сотрудником п/я 241 (ныне МНИИРС) Мурадом Рашидовичем Каплановым [9]. В 1947 году Капланов М.Р. побеждает в конкурсе на лучший массовый детекторный приёмник, который он назвал «Комсомолец» и который выпускался в большом количестве на многих радиозаводах и радиоартелях СССР до середины 50-х годов. Конец 40-х годов связан у Капланова не только с разработкой детекторного приёмника «Комсомолец». В первую очередь, если судить по его научным отчётам, это разработка нескольких радиостанций различного назначения: «Клён», «Тополь», «Кипарис», «Акация», «Дуб», «Сирень» и «Пальма». По результатам этих работ М.Р. Капланов в 1949 г. награждён нагрудным знаком «Почётный радист СССР». С 1958 г. он начинает по совместительству преподавать на кафедре конструирования и производства радиоаппаратуры во Всесоюзном заочном энергетическом институте подготовки и усовершенствования инженеров (ВЗЭИ), г. Москва (ныне МТУ МИРЭА).

С запуском первого в мире искусственного спутника Земли в СССР в 1957 году встал вопрос об использовании спутников в качестве ретрансляторов для передачи информации на большие расстояния. Под руководством главного конструктора М.Р. Капланова разрабатываются следующие проекты космических систем связи как гражданского, так и военного применения: «Молния-1» 1962 г., «Молния-2» 1965 г., «Корунд» 1969 г., «Кулон» 1973 г. В 1963 г. Капланов – доктор технических наук. В 1964 г. – профессор кафедры конструирования и производства радиоаппаратуры МИРЭА. Он дважды лауреат государственной премии (1968, 1975 гг.) и дважды награждён орденом Трудового Красного Знамени (1963, 1973 гг.). В 1973 г. М. Р. Капланов покидает МНИИРС и до своей смерти в 65 лет возглавляет кафедру конструирования и производства радиоаппаратуры МИРЭА. Я, как преподаватель МИРЭА, для сохранения исторической памяти об известном учёном Мураде Рашидовиче Капланове открыл о нём страничку в Википедии и предпринял попытку оживить созданный им радиоприёмник.

Теперь отвечу задаваемый мне часто вопрос: имеет ли право коллекционер вносить какие-либо изменения в старинный приёмник? Отвечать на этот вопрос имеет смысл, дав определение, что такое реставрация и модернизация. Итак, при реставрации коллекционер или реставратор стремится полностью достичь исходного состояния приёмника, тем самым обеспечив его первозданную идентичность. И хотя восстановить работоспособность отреставрированного приёмника не всегда удается, тем не менее такой приёмник может достойно занять своё место в музее или в коллекции. Такой подход широко практикуется при восстановлении приёмников как исторических памятников культуры и науки. Другое дело – модернизация старинного приёмника. Уже практически сразу после серийного освоения в производстве приёмника «Комсомолец» стали появляться публикации по его модернизации. Так, в 1949 году в журнале «Радио» была предложена модернизация на двух лампах, устанавливаемых в панельки непосредственно на корпус приёмника. Более серьезная модернизация описана в 1955 году в книге В.В. Ефимова, когда в корпус приёмника «Комсомолец» был вмонтирован трёхламповый приёмник на сверхминиатюрных лампах. При этом первая лампа работала в режиме регенеративного детектора.

Но вот после создания первого в мире микропроцессора в 1971 году наступила эра программируемой радиоэлектроники. Появились микроконтроллеры, сигнальные процессоры и ПЛИС. Совершенствовались интегральные микросхемы и для радиоприёмных устройств, в том числе для программируемых SDR-приёмников. Наступил черёд модернизировать и приёмник «Комсомолец», используя современную элементную базу, в частности, DSP-тюнеры. Моя первая модернизация приёмника «Комсомолец» на DSP-тюнере c внешним микроконтроллером описана в книге [10]. Одно лишь замечание при этом следует сделать. При модернизации нужно придерживаться разумного компромисса в соотношении сохранённого исходного состояния и вносимых изменений в модернизируемый радиоприёмник. Приведу пример из своего опыта. Моя первоначальная модернизация приёмника «Комсомолец» с DSP-тюнером состояла в попытке сохранить или воспроизвести все внутренние атрибуты приёмника, за исключением оси ручки настройки, которая была заменена двойным переменным резистором с раздельным управлением. При этом нижний резистор использовался для настройки DSP-тюнера, а к верхнему прикреплялся поводок, изменяющий настройку детекторного приёмника, перемещая карбонильный сердечник внутри катушки. Но при этом изменялся внешний вид приёмника за счёт двойной ручки управления настройкой. Мне показалось, что важнее сохранить исторический внешний вид приёмника. Пришлось пожертвовать катушкой индуктивности с карбонильным сердечником, изъяв её вместе с её настройкой, и заменить её современной ферритовой антенной для работы в режиме АМ, оставив только один потенциометр с одной ручкой для настройки DSP-тюнера. Коллекционный экземпляр приёмника «Комсомолец» у меня только один, и к нему, как и к старинным электромагнитным и пьезоэлектрическим наушникам в моей коллекции, я отношусь предельно бережно и обхожусь без модернизаций.

Заключение

Несомненно, создание фирмой Silicon Labs в 2005 году первого однокристального SDR-радиоприёмника (Radio-on-a-Chip) произвело революцию в радиоприёмной технике. Последующее освоение и массовое производство однокристальных тюнеров в Поднебесной сделало эти микросхемы общедоступными и низкобюджетными. Появление в настоящее время простых DSP-тюнеров с механической настройкой ещё более оживило производство радиоприёмников. Неслучайно в настоящее время десятки китайских фирм заполонили рынок своими изделиями с использованием DSP-тюнеров с механической настройкой. Оживилось и радиолюбительское движение в разработке и создании всеволновых приёмников на DSP-тюнерах. Важно подчеркнуть, что предельная простота конструкции приёмника на DSP-тюнере с механической настройкой даёт возможность его создания даже начинающим радиолюбителям.

Литература

- Бартенев В.Г. 100 лет супергетеродинному радиоприёмнику // Современная электроника. 2018. № 9.

- Тумачек А., Кругликов Д. Программно-конфигурируемое радио набирает обороты // Современная электроника. 2016. № 8.

- URL: https://www.silabs.com/.

- URL: https: //www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4825-A10.pdfT/.

- URL: https://www.radioworld.com/news-and-business/silicon-labs-passes-1-billion-radio-chip-mark/.

- URL: https://patents.google.com/patent/US7272375/.

- URL: http://www.ktmicro.com/.

- URL: http://www.ktmicro.com/en/list-57.html/.

- Бартенев В.Г. Способ измерения и индикации частоты DSP-тюнера и устройство для его реализации / Патент № 2736515 по заявке № 2020106822. Опубликован: 17.11.2020. Бюл. № 32.

- Бартенев В.Г., Абакумова А.Ю. Первые космические системы связи (к 100-летию со дня рождения М.Р. Капланова) // Электросвязь: история и современность. 2015. № 12.

- Бартенев В.Г. Детекторные приёмники – вчера, сегодня и завтра. М.: Горячая линия – Телеком, 2016.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!