Унифицированные модули питания (МП) выпускаются практически всеми предприятиями, изготавливающими средства электропитания. Тому есть простое объяснение: проведя разработку, такие приборы можно выпускать крупными партиями длительное время.

Ещё недавно потребителя устраивал такой минимальный функционал МП, как дополнительный вывод управления включением с помощью маломощного сигнала логического характера и дополнительный вывод подстройки выходного напряжения в диапазоне ±5...±10% аналоговым способом. Для мощных МП добавлялись выводы выносной обратной связи (ОС) для стабилизации напряжения на удалённой нагрузке и узел, выравнивающий выходные токи МП при параллельном соединении на выходе. Кроме того, МП должны иметь возможность запускаться и работать на ёмкостную нагрузку, иметь хорошую динамику выходного напряжения при импульсной нагрузке.

КПД МП как таковое потребителя интересует редко. КПД больше беспокоит разработчика, т.к. малое его значение приводит к перегреву и, следовательно, к снижению надёжности МП. А такие возможности, как защита от перегрева, перегрузок и короткого замыкания, перенапряжений на выходе, потребителем даже не рассматриваются. Они просто должны быть, поскольку обеспечивают надёжность МП во всех режимах работы нагрузки, как корректных, так и нет.

Но функциональные возможности МП, пусть и самые современные, зафиксированные единожды в техническом задании, через некоторое время начинают устаревать. Причём удельный вес новых требований к унифицированным МП постоянно увеличивается. Рассмотрим, как изменились некоторые требования к функциональным возможностям МП в последнее время и какими способами разработчики их реализуют.

Одним из важных требований зачастую выступает необходимость работы МП на увеличенную ёмкость нагрузки. Эта задача распадается на две части: запуск МП на увеличенную ёмкость нагрузки и устойчивая работа на неё. Вторая часть при правильно спроектированном МП обычно не вызывает дополнительных трудностей – увеличенная выходная ёмкость повышает устойчивость преобразователя, улучшает его динамические характеристики при скачкообразном изменении тока нагрузки. Иное дело – запуск. В традиционном МП на запуск отводится определённое время (несколько миллисекунд), в течение которых выходное напряжение должно достичь номинального значения. Если этого не происходит, узел управления (УУ) МП трактует это как перегрузку. Следует выключение МП с последующим его автоматическим включением и следующая попытка запуска. Такой алгоритм делает работу силовых элементов МП безопасной. Если после каждой попытки напряжение на нагрузочной ёмкости увеличивается, то в конце концов оно достигнет номинального значения и запуск завершится удачно. Однако при этом время выхода на режим значительно увеличится, что может быть неприемлемо для потребителя.

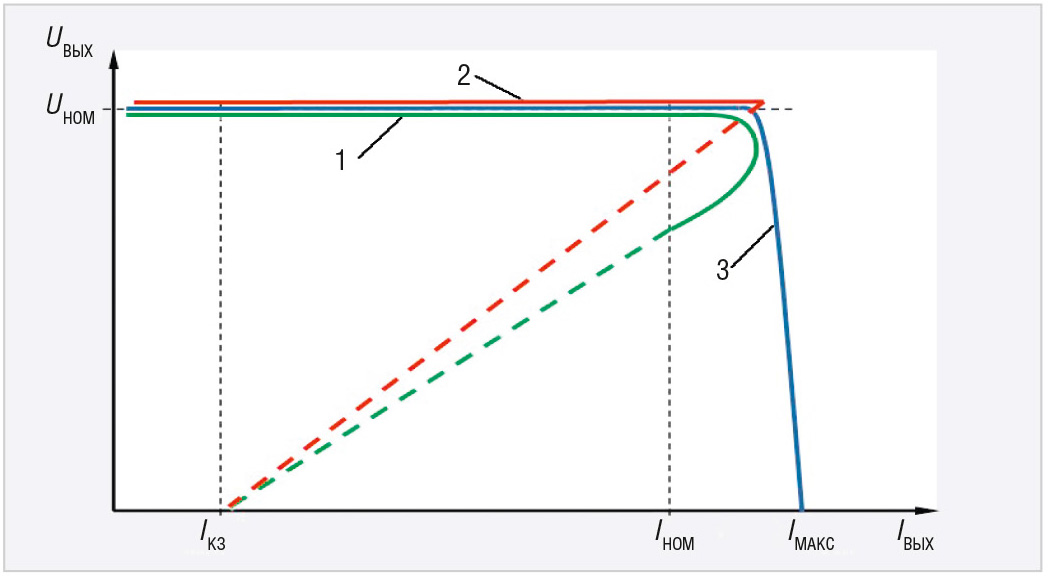

На рисунке 1 показаны выходные характеристики МП (зависимости 1 и 2), реализующие описанный алгоритм работы.

Управляющие контроллеры первых поколений (типа UC3842 и аналогичные) в режиме перегрузки по току ограничивают ток через силовой ключ, а, значит, и средний выходной ток. При уменьшении сопротивления нагрузки это приводит к уменьшению выходного напряжения и напряжения питания контроллера. При достижении последним значения напряжения выключения UВЫКЛ – к выключению, многократному уменьшению среднего потребляемого тока и последующему за ним увеличению его питающего напряжению до значения напряжения включения UВКЛ и повторному включению МП. Контроллеры последних поколений (типа LM5026) реализуют и другой алгоритм защиты – каждый импульс, в течение которого имеет место перегрузка, формирует на аналоговом входе компаратора защиты квант напряжения. Выходное напряжение при этом сохраняется стабилизированным. Когда напряжение на аналоговом входе компаратора защиты, увеличиваясь, достигает порогового значения, происходит выключение МП также с последующим автоматическим перезапуском.

Собственно же значение ёмкости нагрузки, номинальное и максимальное, при котором ещё происходит запуск МП, фиксируется в технических условиях (ТУ) в виде некоторой расчётной формулы или таблицы. В МП серии МДМ ООО «АЕДОН» [1], например, указывается, что для МП выходной мощностью 30 Вт и номинальным выходным напряжением 27 В номинальное значение выходной ёмкости СНОМ, при котором обеспечивается время включения не более 100 мс, составляет 20 мкФ. Максимальное же значение выходной ёмкости СМАКС, при котором гарантируется включение МП, составляет 55 мкФ. Аналогичные МП другого производителя, ООО «АЭИЭП», имеют значительно бóльшую ёмкостную нагрузочную способность. В [2], например, номинальное значение выходной ёмкости записывается в виде произведения UВЫХ.НОМ×СНОМ и для указанного МП составляет 2500 В·мкФ. Для выходного напряжения UВЫХ=27 В значение СНОМ составляет 94 мкФ. Это почти в 5 раз больше, чем у аналога. Испытания указанного модуля показали, что реальная величина выходной ёмкости, при которой МП с номинальной активной нагрузкой запускается «с первого раза», составляет 550…650 мкФ в зависимости от входного напряжения, т.е. реальное значение UВЫХ.НОМ×СНОМ составляет более 14 850 В·мкФ! При уменьшении тока нагрузки максимальная выходная ёмкость значительно увеличивается.

Однако всё чаще потребителям требуется реализовать работу МП на эквивалентные выходные ёмкости порядка нескольких сотен тысяч мкФ и более. Такие значения выходной ёмкости требуют применения МП с принципиально другой функциональной схемой. В этом случае, например, для МП с контроллерами типа UC3842 электропитание устройства управления и обратной связи (ОС) должно осуществляться от входа. Тогда при КЗ на выходе работа контроллера будет продолжаться без перезапуска. Выходная характеристика МП при этом изменится на спадающую (зависимость 3 на рисунке 1). Такая характеристика, например, реализована в МП производства ООО «АЭИЭП» серии МДС [3]. Ёмкость нагрузки, независимо от её величины, заряжается до тех пор, пока выходное напряжение не достигнет номинального значения. МП серии МДС5-3,3 с номинальным выходным током 5 А, максимальным током в режиме ограничения 6,5 А и выходным напряжением 3,3 В, работая только на ёмкостную нагрузку, заряжает выходную ёмкость 100 000 мкФ до номинального выходного напряжения за время не более 50 мс! МП с такими выходными характеристиками удобно использовать также как зарядные устройства для аккумуляторов и ионисторов. Очевидно также, что преобразователи, имеющие такую структуру, допускают подстройку выходного напряжения в диапазоне от 0 до UВЫХ.НОМ.

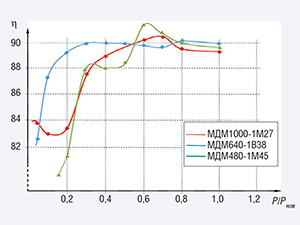

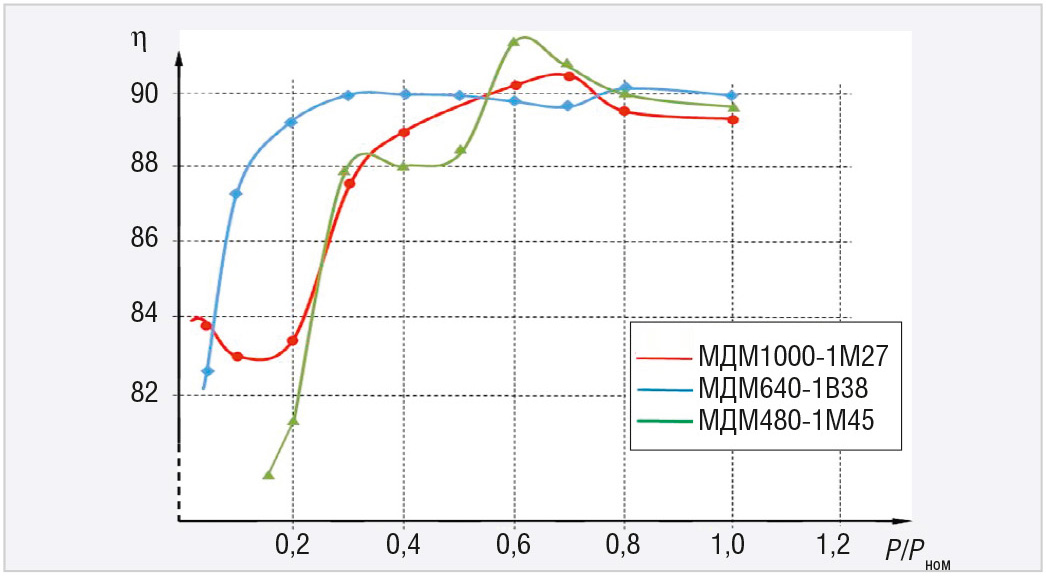

Высокое значение КПД для МП в номинальном режиме работы, конечно же, нужно. Это престижно, современно. Также, как иметь болид для соревнований «Формулы-1». Команда «Мерседес Макларен» такой имеет, но основные деньги фирма зарабатывает, продавая «простые» серийные автомашины. Высокий КПД уменьшает перегрев МП и косвенно повышает надёжность. Вот что действительно важно! Кроме того, увеличивая КПД, разработчики размещают МП большей мощности в корпусе тех же размеров, что и МП меньшей мощности, уменьшая таким образом номенклатуру корпусов. На рисунке 2 показаны зависимости КПД модулей питания МДМ480 и МДМ680, смонтированных в корпусе одного размера. Корпус модуля МДМ1000 имеет те же габариты, но высоту 16 мм.

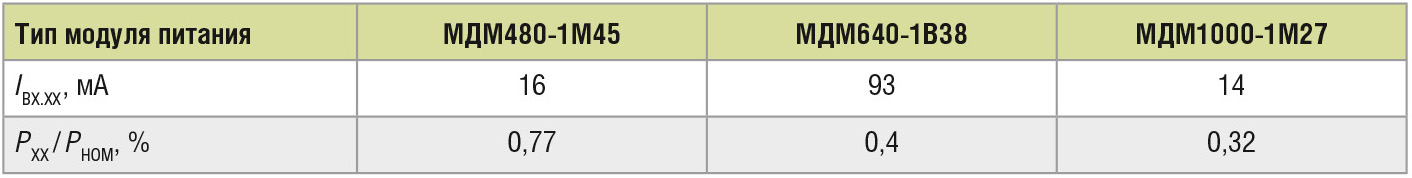

Зачастую потребители предъявляют требование минимизировать потери в МП при работе в дежурном режиме и на холостом ходу (ХХ). Появился даже специальный термин для обозначения этого режима – Green mode (дословно «зелёный режим», режим с малым потреблением). Такие режимы актуальны для космической аппаратуры, где источник энергии ограничен в ресурсах, или, например, для бытовой аппаратуры, которая включена в сеть, но подавляющую часть времени находится в режиме ожидания. Особенности структуры МП, реализующих такой режим работы, подробно описаны в [4]. МП выходной мощностью 480…1000 Вт, разработанные в ООО «АЭИЭП» в соответствии с описанными алгоритмами работы, имеют потребление в режиме ХХ или выключенные по выводу управления (дежурный режим) менее 1% от номинальной выходной мощности (см. табл.) и сохраняют высокое значение КПД даже при уменьшении выходного тока до 5…20% от номинального значения.

Актуальным требованием сегодня является и стабилизация выходного напряжения МП в режиме малой нагрузки и ХХ. Причём если один разработчик гарантирует, что в режиме ХХ выходное напряжение МП не выйдет за границы зоны ±30% от номинального значения выходного напряжения [5], то другой не гарантирует ни значений выходного напряжения, ни амплитуды его пульсаций [6]. Тривиальным решением этой задачи является подгрузка МП резисторами на выходе. Такое решение уменьшает КПД модуля питания на 1…2%. Но это ещё не проблема. Для мощных МП необходимо найти место на плате для размещения таких резисторов. Вот это настоящая проблема! Ведь 1% от мощности 480 Вт – это 6–7 резисторов мощностью 1 Вт (это размер 2512)!

ООО «АЭИЭП» разработало и запатентовало структурные схемы преобразователей, которые решают эту задачу без установки дополнительных подгрузочных элементов, уменьшения КПД и увеличения входного тока в режиме ХХ [7].

Актуальной сегодня становится задача нормирования параметров выходного напряжения МП в диапазоне выходных токов от 0 до IНОМ, хотя в ТУ упомянутых выше производителей МП обычно записывается диапазон от 0,1×IНОМ до IНОМ. Кроме того, изменения выходного тока в указанном диапазоне должно происходить скачкообразно, что, по существу, и определяет величину переходных отклонений на выходе МП. Некоторые производители, применяя «военную хитрость», обходят это жёсткое требование, указывая длительность фронта (и не малую!) этого почему-то всё ещё «скачкообразного» изменения. Например, в [8] длительность фронта этого «скачкообразного» изменения выходного тока или входного напряжения должна быть не менее 0,5 мс! Но ведь даже для МП, работающего на частоте 100 кГц, за это время проходит 50 периодов работы, в течение которых модуль вообще может отработать это изменение! Или, во всяком случае, заметно уменьшить. Корректным будет именно скачкообразное изменение указанных выше параметров.

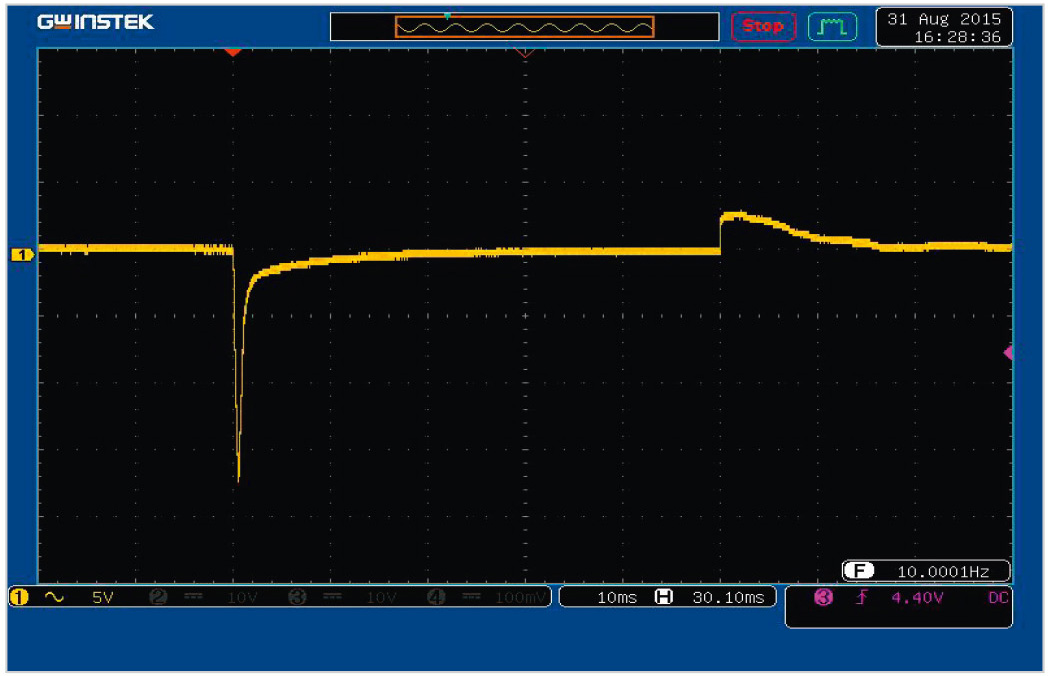

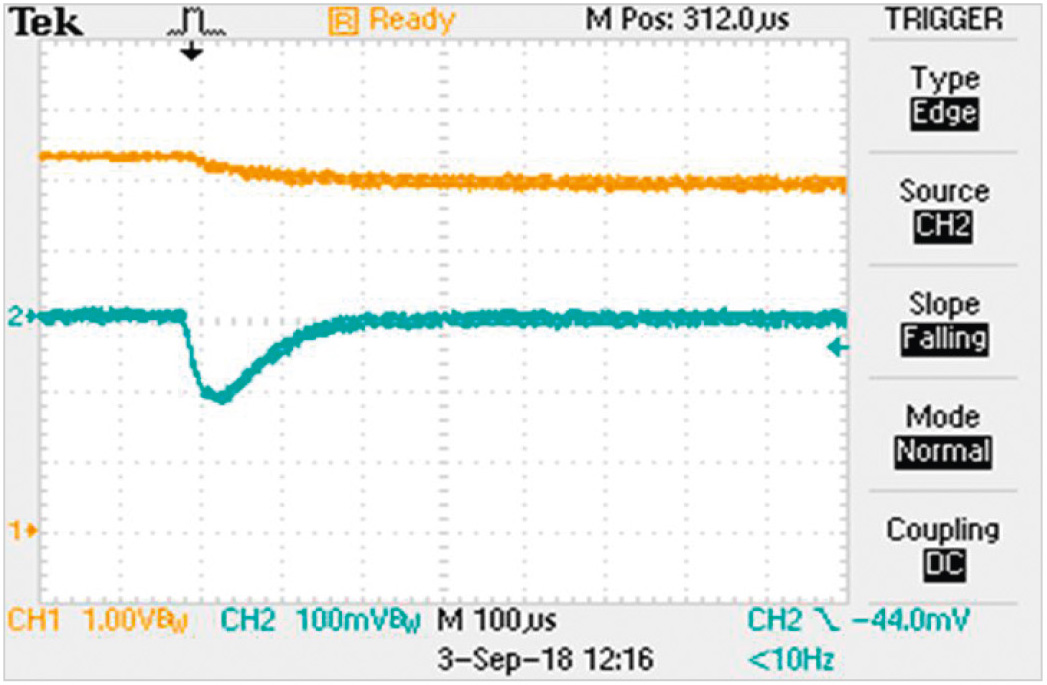

Всё чаще звучит требование малых переходных отклонений в указанном диапазоне изменения выходного тока и именно при скачкообразном изменении последнего. Разработчики рассматривают разные пути решения этой задачи. Например, О. Негреба [9] предлагает для уменьшения переходного отклонения на выходе МП повышать быстродействие ОС, которая позволила в МП мощностью 340 Вт с выходным напряжением 50 В уменьшить их до значения ±2,4% от номинального значения выходного напряжения. На рисунке 3 показан переходный процесс на выходе «традиционного» МП с аналогичными характеристиками, в котором при скачкообразном изменении выходного тока в диапазоне от 0 до IНОМ переходные отклонения составляют +5%/–35% от номинального значения выходного напряжения.

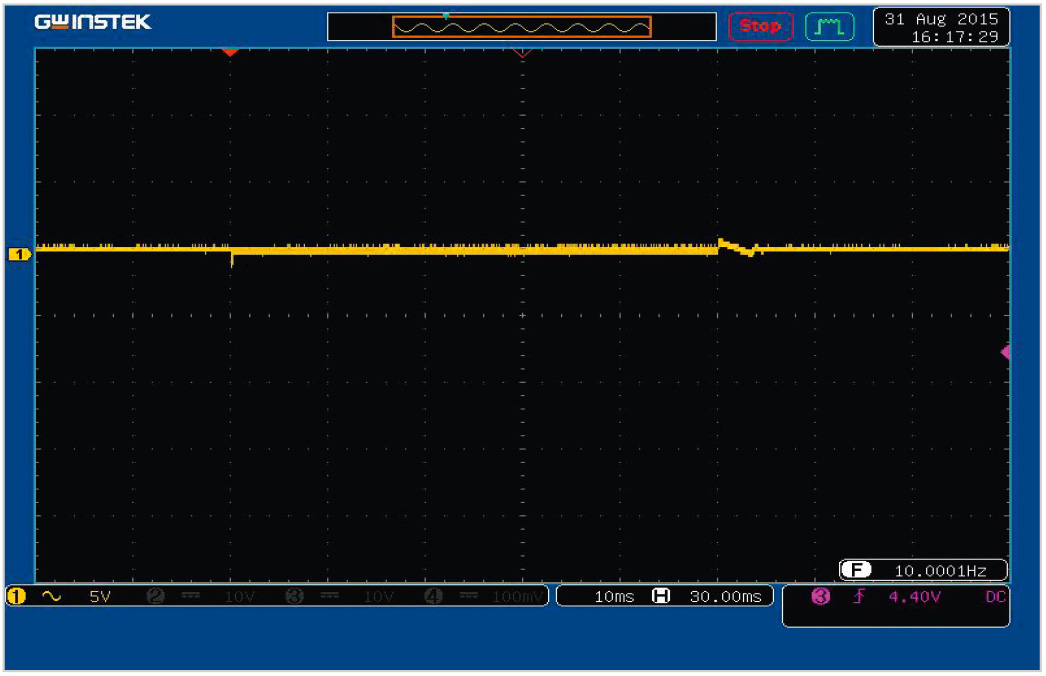

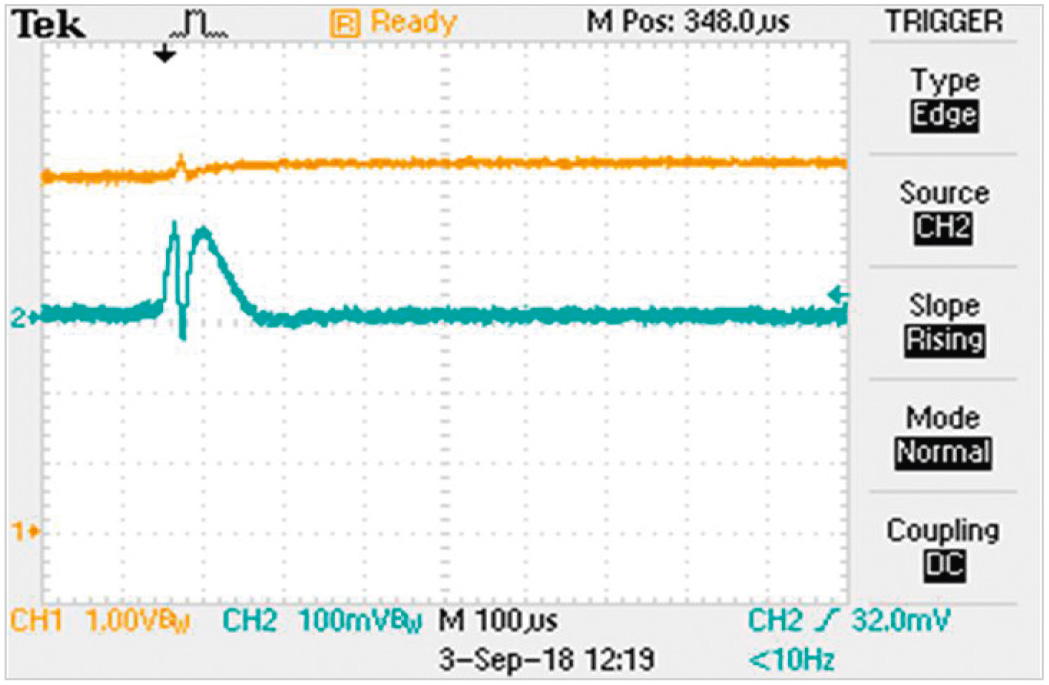

В новой линейке МП серии КМС ООО «АЕДОН» «быстродействующая» ОС в модуле КМС340Ф50 (выходная мощность 340 Вт, выходное напряжение 50 В) позволила довести переходные отклонения до ±2,4% от номинального значения выходного напряжения (см. рис. 4).

Автор никак не может согласиться с предложениями О. Негреба. Во-первых, судя по осциллограмме переходного процесса (см. рис. 3), динамические возможности первого МП далеко не исчерпаны. Ведь если выброс выходного напряжения составляет +5%, то и провал тоже можно сделать таким же. Для этого постоянные времени заряда и разряда корректирующих цепей узла ОС нужно сделать одинаковыми. Во-вторых, перерегулирование +5% – это неплохой результат при коммутации мощности 340 Вт. Однако при этом нужно учесть, что для исследования выбран «облегчённый» вариант модуля – относительно высокое выходное напряжение и небольшое изменение выходного тока. А при таком изменении тока любые модули будут иметь хорошие динамические характеристики, а не только МП с «быстродействующей» ОС. Если, конечно, узел ОС спроектирован правильно. При изготовлении этого же унифицированного МП в варианте 5 В / 60 А даже такие переходные отклонения получить было бы невозможно.

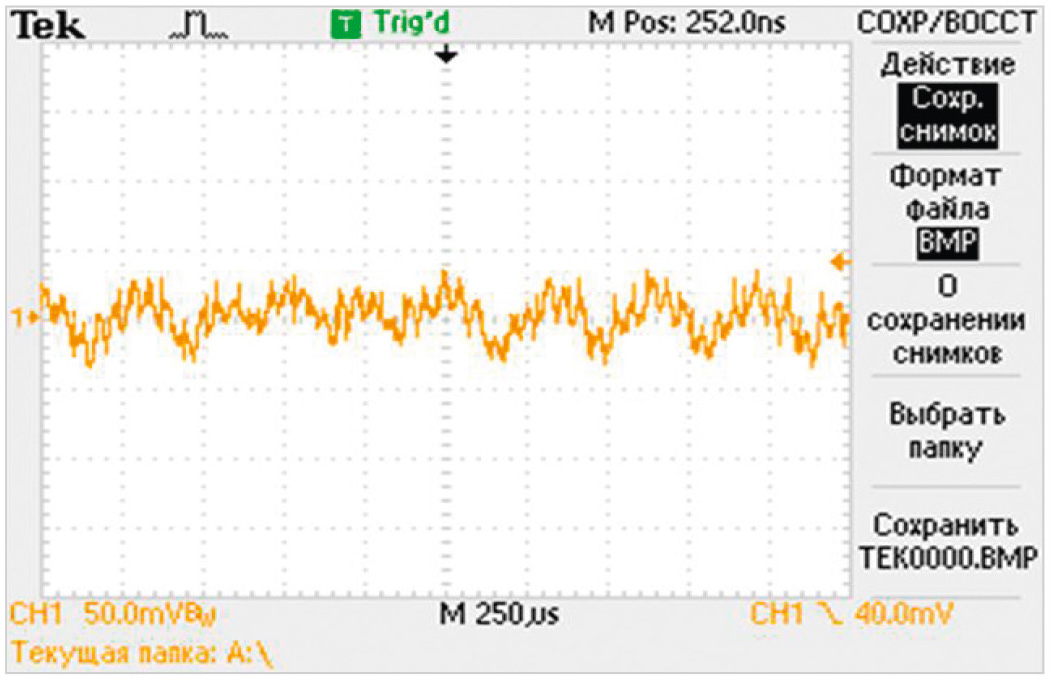

На рисунках 5 и 6 представлены осциллограммы переходных процессов МП серии МДС5-3,3 производства ООО «АЭИЭП». Это модуль питания с выходным напряжением 3,3 В, номинальным выходным током IНОМ = 5 А, выходным током ограничения IМАКС = 6,5 А. В модуле реализована «обычная» ОС, которая «всего лишь» делает МП устойчивым во всех режимах работы. Жёлтым цветом показано входное напряжение, зелёным – переменная составляющая выходного напряжения. При скачкообразном увеличении выходного тока с 0 до IНОМ (см. рис. 5) провал выходного напряжения составляет 100 мВ или 3% от номинального значения выходного напряжения.

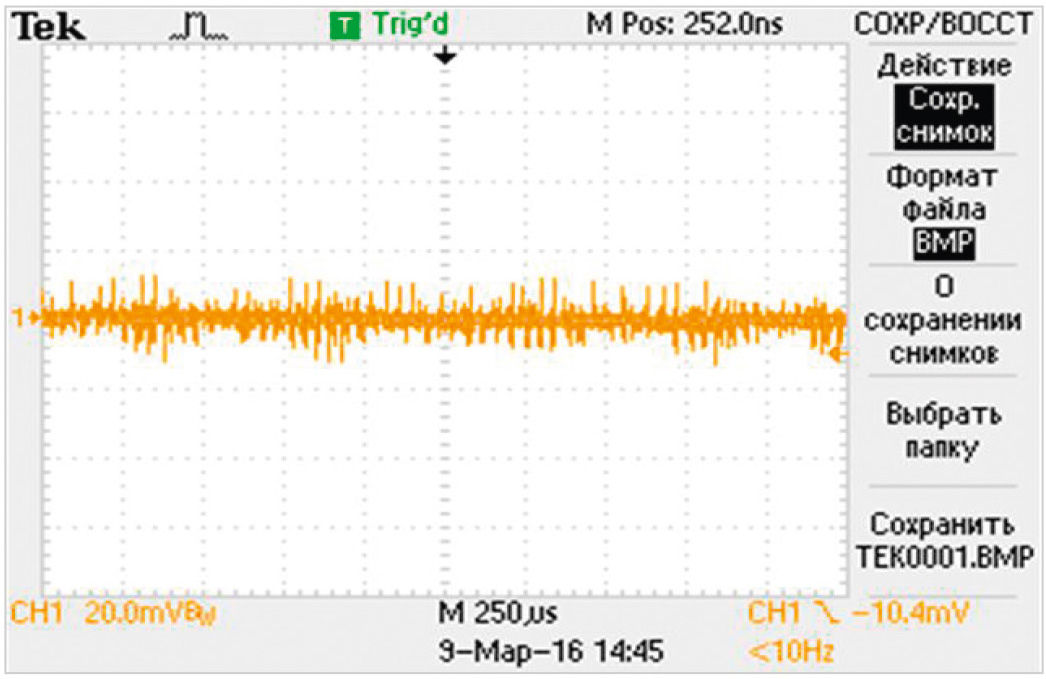

При скачкообразном изменении выходного тока от IНОМ до 0 (см. рис. 6) перерегулирование составляет 135 мВ или 4% от номинального значения выходного напряжения.

Более того, если узел ОС рассчитан правильно, переходный процесс на выходе МП определяется исключительно LC-параметрами выходного сглаживающего фильтра. Предположим, что ОС не просто быстродействующая, а отрабатывает изменения выходного напряжения моментально. Пусть за мгновение до коммутации тока МП работал на номинальном выходном токе. После коммутации IВЫХ=0. Выходное напряжение увеличивается, и ОС моментально (или со следующего периода работы) через контроллер выключит силовой ключ. Поскольку в силовом дросселе L протекает ток, выходное напряжение продолжит рост. Когда ток в дросселе уменьшится до нуля, рост выходного напряжения всего лишь прекратится и дальше оно относительно медленно (на выходе ХХ) начнёт уменьшаться до номинального значения. Как видим, в этих рассуждениях от быстродействия ОС ничего не зависит. Аналогичные процессы происходят и при скачкообразном увеличении тока.

Если необходимо уменьшить переходные отклонения выходного напряжения, необходимо уменьшать индуктивность дросселя выходного фильтра, увеличивая ёмкость его конденсаторов и частоту преобразования. Так, например, переходные отклонения выходного напряжения вышеупомянутого МП МДС5-3,3 уменьшаются практически вдвое при увеличении ёмкости конденсаторов выходного фильтра на 100 мкФ.

Зачастую потребителям уже недостаточно того, чтобы МП имели возможность параллельного соединения на выходе с выравниванием выходных токов МП. Такой режим применяется при построении систем вторичного электропитания для увеличения выходной мощности. Теперь всё чаще появляется ещё и требование наличия синхронизации частоты параллельно включённых МП. Дело в том, что отдельные МП даже одного и того же типа имеют немного отличающиеся друг от друга частоты преобразования. Модули питания работают каждый на своей частоте, и в осциллограмме пульсации выходного напряжения будут иметь место низкочастотные составляющие разностной частоты и увеличенной амплитуды.

На рисунке 7 показана осциллограмма пульсаций выходного напряжения двух МП ООО «АЭИЭП» типа МДМ240-1Е27ВП (выходная мощность 240 Вт, входное напряжение 9…36 В, выходное напряжение 27 В), соединённых на выходе параллельно. Несмотря на то, что МП работают на частоте около 200 кГц, в пульсации выходного напряжения превалирует низкочастотная составляющая с разностной частотой 2,7 кГц. При большом количестве параллельно соединённых МП будет иметь место пик-фактор – выброс в пульсации выходного напряжения в непрогнозируемый момент времени, когда выходные пульсации отдельных МП оказываются в одной фазе.

В ООО «АЭИЭП» разработаны оригинальные схемы синхронизации частоты преобразования, позволяющие синхронизировать любое количество МП [10] с любым сдвигом фазы между их синхроимпульсами. Такое включение позволяет к тому же уменьшить пульсации потребляемого МП тока. На рисунке 8 приведена осциллограмма выходного напряжения тех же МП, работающих синхронно.

Активное освоение космического пространства поставило задачу разработки МП, устойчиво работающих при высокой дозовой нагрузке и стойких к воздействию тяжёлых заряженных частиц (ТЗЧ). Разработка и испытание таких приборов – занятие длительное и затратное, производство же их – мелкосерийное. И если им заниматься, нужно прежде решить вопрос, пригодна ли структура серийных МП предприятия для изготовления их в варианте с повышенной стойкостью.

В ООО «АЭИЭП» разработана такая структура. Она лежит в основе нескольких линеек серийно выпускаемых МП общего назначения. Испытания подтвердили, что после замены всего лишь одного элемента в схеме, МП показали стойкость к ТЗЧ не менее 60 МэВ/(мг/см2) и дозовую нагрузку 284 крад, после получения которой параметры МП не выходили за нормы технических условий.

Литература

- Технические условия на модули питания серии МДМ предприятия ООО «АЕДОН» БКЯЮ.436630.001ТУ. С. 54. Табл. 15.

- Технические условия на модули питания серии МДМ предприятия ООО «АЭИЭП» БКЮС.430609.001ТУ. С. 37.

- Информация по МП серии МДС на сайте ООО «АЭИЭП»: http://www.aeip.ru/upload/iblock/ca1/ca15811ba685df5d21b8730741a550d9.pdf.

- Миронов А.А. Структура преобразователей постоянного напряжения, работающих в режиме Green Mode. Силовая электроника. 2019. № 1. С. 42–45.

- Технические условия на модули питания серии МДМ предприятия ООО «АЕДОН» БКЯЮ.436630.001ТУ. С.12.

- Паспорт ИЮУЛ.436434.002 ПС на ИВЭП ВР24-30 предприятия-производителя ООО «ММП «Ирбис».

- Миронов А.А. Особенности работы преобразователей с ШИМ-контроллером в режиме малой нагрузки и холостого хода. Практическая силовая электроника. 2017. Вып. 1(65). С. 42–46.

- Технические условия на модули питания серии МДМ предприятия ООО «АЕДОН» БКЯЮ.436630.001ТУ. С.11.

- Негреба О. Обеспечение качества энергоснабжения импульсных нагрузок. Практические решения. Современная электроника. 2015. № 8. С. 48–52.

- Миронов А.А. Синхронизация частоты преобразования унифицированных модулей питания внешним синхросигналом. Практическая силовая электроника. 2018. Вып. 3(71). С. 21–23.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!