При проектировании топологии печатного монтажа на отдельных слоях или участках платы могут задаваться специальные многоугольные области:

- области металлизации;

- области с различным стеком слоёв (гибкожёсткие или керамические платы);

- области, где запрещено размещение компонентов или трассировка соединений;

- области с ограничением высоты размещаемых компонентов;

- области, в которых разрешено размещение только определённых компонентов или трассировка только определённых цепей (например, для разделения аналоговой и цифровой частей схемы).

Бо¢льшая часть перечисленного связана с особенностями конструктивнотехнологического исполнения изделия. Этот список можно продолжить: ограничения по тепловому режиму, требованиям прочности и т.д.

Обязательный этап проектирования печатной платы – задание конструктивнотехнологических ограничений, то есть правил, которые должны строго соблюдаться при проектировании. Эти правила могут быть различными не только для различных групп объектов (компонентов, цепей, межслойных переходов), но и для различных участков платы – регионов.

Соблюдение правил проектирования в каждом конкретном месте может иметь с точки зрения конструктора различную важность. Так, например, ширина проводника может быть установлена исходя из плотности тока, а может быть продиктована соображениями оптимизации стоимости изготовления. Соответственно, сужение проводника в первом случае может привести к выгоранию зауженного участка при эксплуатации устройства, а во втором – к некоторому удорожанию себестоимости изделия. Уменьшение величины зазоров между проводниками ведёт к увеличению уровня электромагнитных перекрёстных помех, однако не для всех цепей этот параметр является одинаково критичным.

Поэтому при ручном проектировании соблюдение (или нарушение) заданных правил зачастую является сознательным выбором конструктора. Руководствуясь собственными предпочтениями, он может в какихто местах заузить проводник или уменьшить зазор, проигнорировав сообщение программы о нарушении.

В отличие от человека, автоматические процедуры строго выполняют все заданные ограничения. Если, например, правила не разрешают сужать проводник при подходе к контактной площадке, ширина которой меньше ширины проводника, то автоматический трассировщик либо подведёт трассу к контактной площадке с нарушениями, либо не подведёт вовсе (вариант поведения зависит от трассировщика).

Такая негибкость автоматических трассировщиков, безусловно, отражается на конечном результате, что является одной из причин малоуважительного отношения к ним некоторых конструкторов. «Автомату» для получения приличных решений следует давать как можно больше свободы, задавая ограничения на грани возможностей производства. При ручной трассировке ошибки и некорректности в задании ограничений компенсируются необязательностью их строгого выполнения, ведь корректировка правил, если это необходимо, осуществляется «по месту» – прямо в процессе трассировки.

Как правило, необходимость в задании дополнительных (менее жёстких) правил для регионов связана с невозможностью выполнения трассировки без нарушений на какомлибо участке платы в соответствии с теми правилами, которые заданы для остальной платы. При создании дополнительных правил в регионах следует помнить, что резкое изменение ширины проводника приводит к резкому изменению волнового сопротивления, что нежелательно для высокочастотных сигналов. Также нежелательно существенно уменьшать ширину проводников и диаметр межслойных переходов силовых цепей на участках, близких к корню дерева цепи (ширина проводника может зависеть от его расположения в дереве цепи).

Смысл введения дополнительных правил состоит не в запрете проводить широкие проводники с большими зазорами между ними и использовать большие переходные отверстия, а в том, чтобы узаконить внутри региона такие нарушения, как некоторое уменьшение ширины проводников, зазоров и диаметра переходов. Это означает, что правила, заданные для регионов, следует трактовать не как обязательное требование уменьшения ширины проводников и зазоров, а как разрешение послабления ограничений. Этим разрешением программа должна пользоваться лишь в случае необходимости, и в данном регионе это не будет считаться ошибкой.

В САПР TopoR есть понятие минимальной и номинальной ширины проводника, а также минимального и номинального зазоров. Зазоры между проводниками при наличии свободного пространства автоматически увеличиваются вплоть до номинальных. Отклонение ширины проводника от номинальной допускается, но штрафуется. Подобный механизм представляется более гибким, чем введение региональных послаблений. Кроме того, его применение не требует вычислений границ региона, обоснованное нахождение которых является весьма нетривиальной задачей.

Сложность этой задачи – ни в задании правил в регионах и проверке их выполнения, а в возможных проблемах в обеспечении выполнения этих правил при проектировании. Например, не всегда можно, ассоциируя регион изменения правил с какимлибо компонентом, задать в качестве региона минимальный прямоугольник, охватывающий этот компонент.

Для перехода к трассировке с другими правилами необходимо наличие буферной зоны, минимальные размеры которой зависят от соотношений правил и вида трассировки (ортогональная, под 45° или под произвольным углом) [1]. В этой буферной зоне нежелательно присутствие контактов других компонентов и межслойных переходов.

Пример

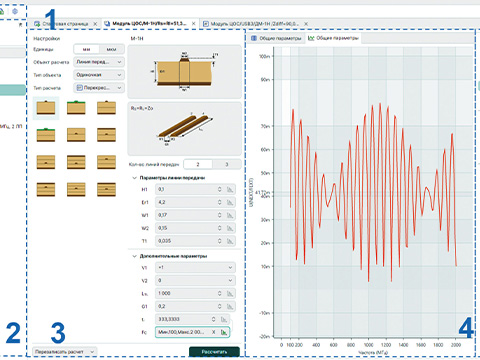

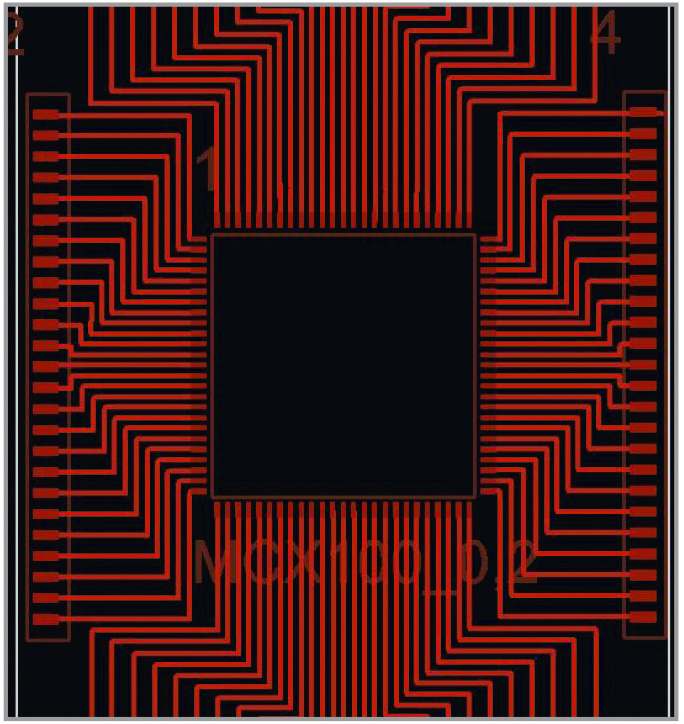

Для платы заданы правила: ширина проводников – 0,4 мм, зазоры между ними – 0,4 мм, при этом имеется компонент с четырёхсторонним расположением контактов, причём ширина контактов – 0,2 мм и зазоры между ними также 0,2 мм. Для того чтобы не фиксировались нарушения при подходе к такому компоненту, нужно задать некоторый регион, включающий данный компонент, где разрешены правила 0,2/0,2 мм.

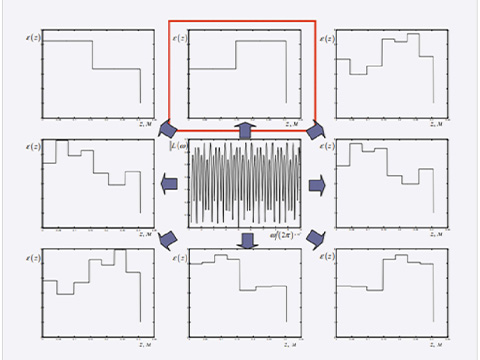

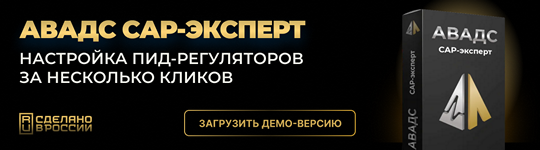

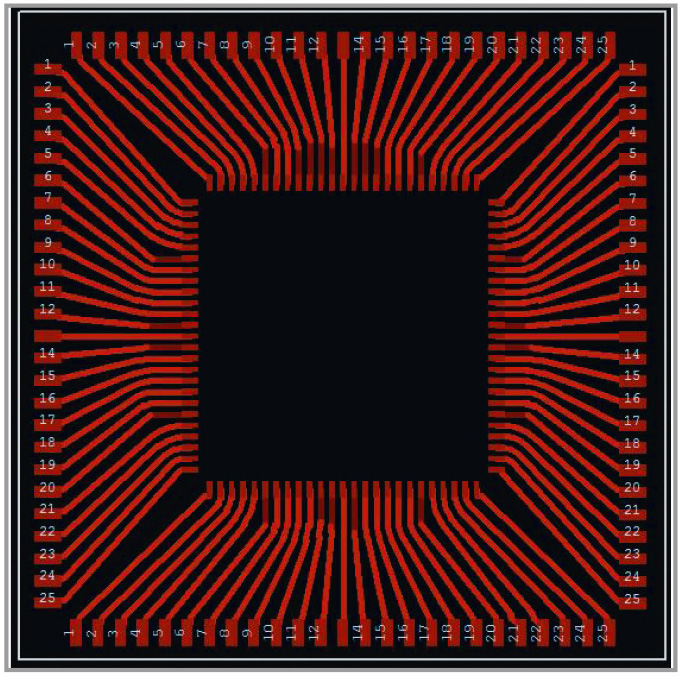

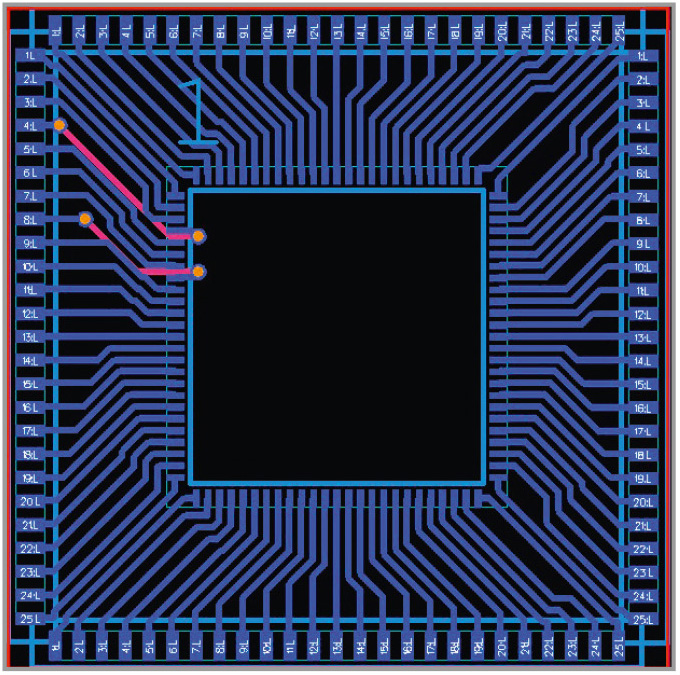

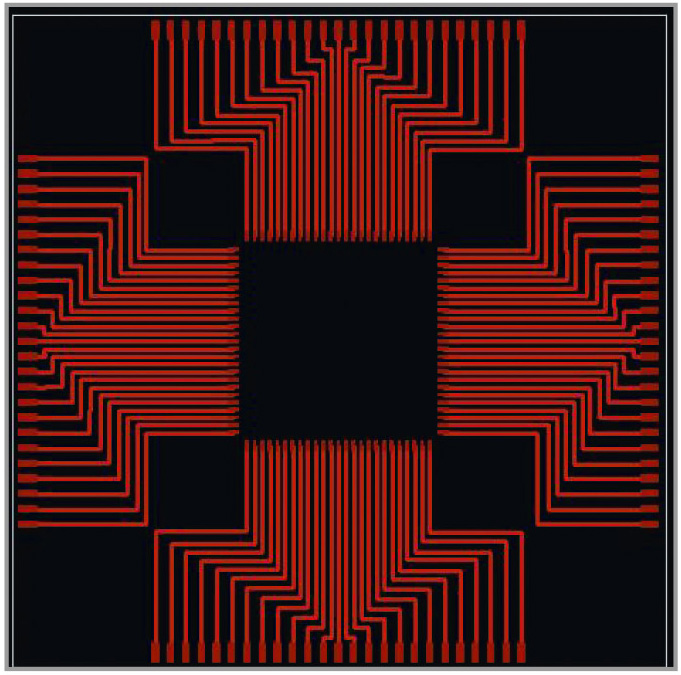

Четыре ряда контактов по краям фрагмента – имитация перехода к правилам 0,4/0,4 мм. С задачей трассировки буферной зоны легко справляется трассировщик аny angle (см. рис. 1), почти справляется (4 межслойных перехода) трассировщик, допускающий трассы под 45° (см. рис. 2) (желательно некоторое увеличение зоны для гарантированной разводки трасс на одном слое), и не справляется ортогональный трассировщик (80 межслойных переходов) (см. рис. 3). Для возможности ортогональной однослойной разводки такого фрагмента требуется гораздо больше свободного пространства (в данном случае в два раза больше – см. рис. 4), иначе при ортогональной разводке в угловых областях фрагмента конфликтуют вертикальные и горизонтальные отрезки трасс.

Более плотную топологию можно получить, если регион сделать прямоугольным (см. рис. 5), однако для этого опятьтаки требуется расчёт.

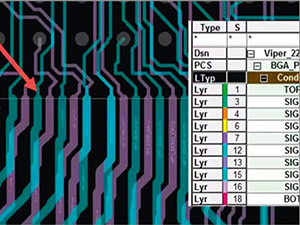

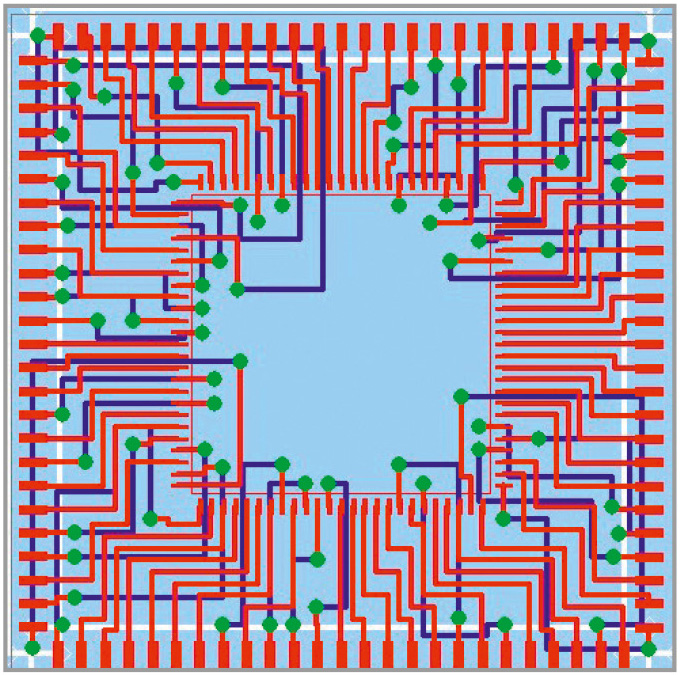

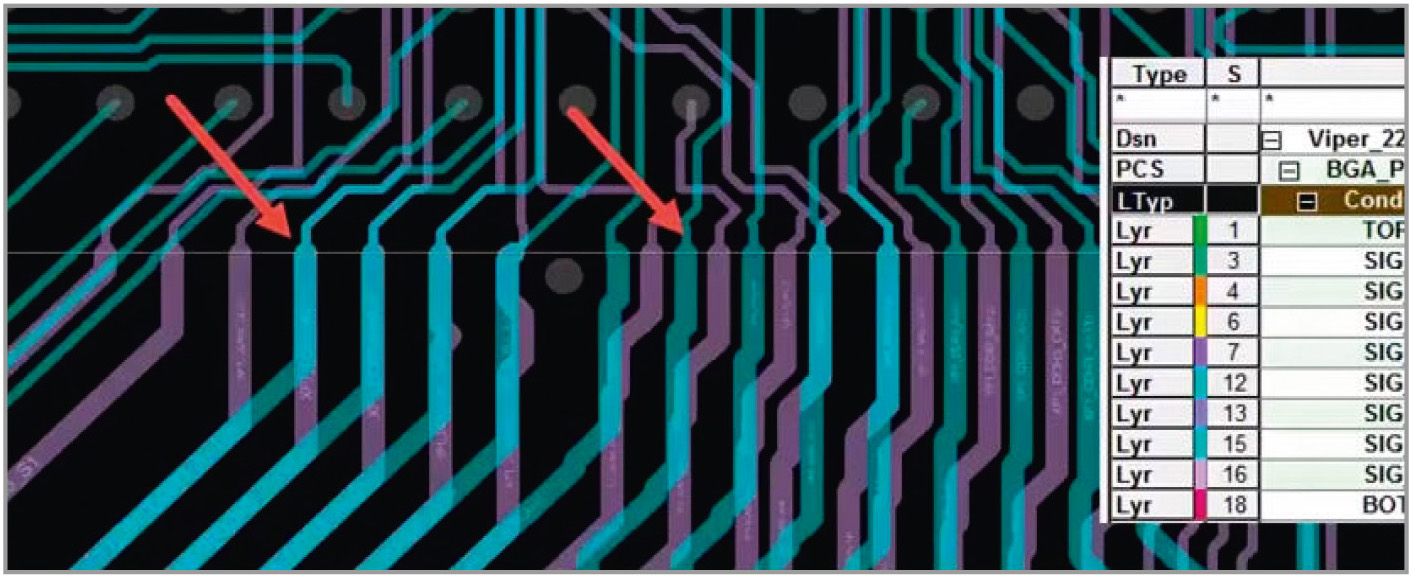

На рисунке 6 показан фрагмент топологии, полученной в САПР Allegro 17.2. Красные стрелки указывают на сужения проводников на границе региона. Если буферную зону чуть увеличить (расширить границы региона), то мелких изломов проводников в непосредственной близости от границы региона было бы существенно меньше. Если регион чуть уменьшить, буферная зона будет слишком мала для трассировки.

Выводы

Периметр региона на некотором слое не должен быть меньше суммы ширины и зазоров входящих в регион проводников. Соответственно, если регион, в котором допускается уменьшение проектных норм, имеет меньшие размеры, то однослойная трассировка без нарушений невозможна.

Задание границ региона для изменения правил проектирования должно базироваться на расчёте, учитывающем соотношения правил внутри и снаружи региона, а также вид трассировки (ортогональная, под 45° или под произвольным углом).

Если регионы – это области с более плотным расположением элементов топологии (контактов), то такие области лучше не задавать вручную, а вычислять автоматически.

Литература

-

Бессонов А.В., Кноп К.А., Лячек Ю.Т., Попов Ю.И. Определение минимальной ширины канала между парой компонентов при топологической трассировке. // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2013. № 10. C.31–34.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!