Если внимательно посмотреть на рынок российских производителей твердотельных реле (solid-state relay) специального назначения (далее ТТР), то окажется, что их можно пересчитать на пальцах одной руки.

Что представляет собой ТТР? На первом этапе это была гибридная сборка с гальванической (оптической или трансформаторной) развязкой и схемой управления (включения/выключения) выходных силовых полупроводниковых элементов (транзисторов, тиристоров и пр.).

В дальнейшем стало понятно, что выходной каскад ТТР можно защитить от превышения напряжения и тока, от тока короткого замыкания и перегрева, а также своевременно сообщить о включении защиты или о выходе из строя реле посредством статусного сигнала. Так ТТР начали эволюцио-нировать.

Рассмотрим один из элементов ТТР – гальваническую развязку. Среди разработчиков до сих пор не утихают споры, какая развязка лучше – оптическая или трансформаторная?

Трансформаторная развязка известна с давних пор и её несомненным преимуществом является высокое быстродействие реле (единицы микросекунд) и высокие показатели стойкости к воздействию спецфакторов – до 4У. Однако не стоит забывать о её недостатках: большие габариты и масса, меньше устойчивость к механическим воздействиям, сложность настройки и поддержания заданных параметров. Кроме того, при коммутации постоянного тока необходимо включать в схему управления реле генератор переменного тока с последующим преобразованием его в постоянный после развязки.

Преимущества оптронной развязки: малые габариты и масса, простота и удобство в применении, исключение из схемы лишних элементов (преобразователей DC/AC и AC/DC). В качестве недостатков можно назвать высокую стоимость по сравнению с другим видом развязки и максимальную стойкость к внешним воздействующим факторам на уровне лишь 2У, а также невысокий верхний предел температурного диапазона работы в районе +85...125°С.

У многих разработчиков есть опасения, что со временем светодиод в оптроне деградирует, в связи с чем срок службы всего изделия уменьшается. Как правило, производители ТТР специального назначения указывают минимальный ток управления реле на уровне 10 мА. Фактически светодиод начинает излучать заметный свет при пропускании тока величиной 1–2 мА, а уровень в 10 мА выбран с учётом возможного изменения свойств светодиода, а также он позволяет существенно увеличить скорость включения реле. То есть производитель уже учёл этот фактор в своих изделиях, и разработчикам не стоит переживать по этому поводу.

Кроме того, есть пожелания разработчиков о снижении величины управляющего сигнала для ТТР до уровня 5–7 мА, чтобы можно было управлять реле напрямую с контроллера или микропроцессора. Однако эти пожелания не всегда реализуемы на практике, так как необходимо внимательно оценить уровень шумов в аппаратуре, чтобы случайный шум величиной в 1–2 мА не стал сигналом для включения реле.

В настоящее время зарубежные производители ТТР категории Military выпускают их в металлостеклянных корпусах. Также у разработчиков пользуются спросом ТТР в пластмассовых корпусах с керамической теплопроводящей подложкой категории Industry. Причём интересно, что иностранные производители позиционируют их как класс приборов, коммутирующих относительно небольшие токи:

- однополярный постоянный ток (выходной каскад – МОП-тран-зистор): Micropack Industries 53506 series (5 А, 10 А, 15 А / 90 VDC), 53507 series (10 А, 15 А, 25 А / 100 VDC), 53513 series (5 А, 10 А, 15 А / 100 VDC), 53514 series (5 А, 10 А, 15 А / 100 VDC ); National Hybrid 90 000 series (10 А, 20 А / 28...270 VDC); Teledyne Relays LD00KQ (20 A / 270 VDC), LD00KM (10 A / 270 VDC), PC270 series, PC 028 series; Clare CPC1708 (24 A / 60 VDC), CPC1709 (32 A / 60 VDC), CPC1718 (32 A / 100 VDC), CPC1727 (20 A / 250 VDC), CPC1777 (1779) (15 A / 600 VDC), CPC1998, CPC40055ST, CPC44055ST (20 A / 800 VAC); Leach International P170 (15 A / 28 VDC), P150 (30 A / 28 VDC), P140 (1...10 A / 28 VDC); International Rectifier RDHA 7205SF06A1NK (20 A / 60 VDC), RDHB710SE20A2SX (10 A / 100...200 VDC);

- постоянный ток любого направления (путём встречно-параллельного включения МОП-транзисторов выходного каскада) и переменный ток частотой до 400 Гц: Teledyne Relays QB (±7,5 A / 150 V); Clare CPC1909 (±15 A / 60 V), CPC1908 (±15 A / 60 V), CPC1918 (±15 A / 100 V), CPC1927 (±15 A / 250 V), CPC1967 (±13 A / 400 V), CPC1977 (±12 A / 600 V);

- переменный ток частотой до 400 Гц (выходной каскад выполнен на симисторах): Teledyne Relays 652 series (25 A / 250 VAC), KA/LA (7,5 A / 250 VAC); Tyco Electronics JSP10 (25 А / 250 VAC); Leach International P111 (25 A / 250 VAC).

Отечественные производители уже частично восполнили нишу ТТР категории Military на российском рынке:

- у Micropack Industries 53514 series (5 А, 10 А, 15 А / 100 VDC) есть российские аналоги с характеристиками 5 А, 10 А, 20 А / 60...200 VDC и с 20 А / 100 VDC;

- у Teledyne Relays LD00KQ (10 A / 80 VDC) есть российский аналог 2609КП1П ЗАО «Протон-Импульс» 10 А / 100 VDC; у RA00HQ (25 А / 250 VAC) есть российский аналог ЗАО «Протон-Импульс» ОКР «Радуга» (25 А / 250 VAC);

- у Clare CPC1708 (24 A / 60 VDC) есть российские аналоги, в т.ч. 2609КП2П ЗАО «Протон-Импульс» (20 A / 100 VDC); у CPC1918 (±15 A / 100 V) есть российский аналог 2609КП3П ЗАО «Протон-Импульс» (±10 A / 100 V);

- у International Rectifire RDHA 7205SF06A1NK (20 A / 60 VDC) есть российский аналог с характеристиками 5 А / 60 VDC, а также реле 2609КП2П ЗАО «Протон-Импульс» (20 A / 100 VDC);

- у Leach International P170 (15 A / 28 VDC) есть российский аналог с характеристиками 10 А / 28 VDC.

Дальнейшее развитие линеек ТТР в едином металлостеклянном корпусе ни у отечественных, ни у зарубежных производителей не получило широкого распространения и ограничено током в 25–30 А. Неужели коммутировать большие токи твердотельными реле невозможно? Возможно, удел ТТР – быть промежуточными реле между микропроцессором (контроллером) и мощным контактором?

Если посмотреть на рынок устройств, коммутирующих токи более 25 А, на российском рынке мы увидим только электромагнитные контакторы, например, типа КНЕ производителя ГК ЧЭАЗ, или ТКС/ТКД производителя ОАО «Вэлконт». Для иностранных разработчиков это электромагнитные реле производства Leach International, Teledyne Relays, Tyco Electronics и пр. Ничего другого, кроме электромагнитных контакторов, нет, хотя вся современная промышленность активно применяет мощные ТТР на токи до 250 А.

Точно такая же ситуация складывалась у иностранных производителей ТТР в далёких 1980-х. Тогда рядом западных компаний, таких так Data Device Corporation и Sensitron Semiconductor, были установлены новые требования к ТТР – устройствам, коммутирующим большие токи, до 300 А:

- защита от превышения напряжения, тока и температуры;

- контроль времени включения/выключения устройства;

- программирование уровня включения (срабатывания) защиты;

- управление устройством посредством цифровых сигналов по CAN-интерфейсу;

- наличие системы мониторинга состояния устройства;

- снижение массогабаритных характеристик;

- отсутствие требования применения охладителей;

- параллельное включение выходных каскадов для увеличения мощности коммутируемой нагрузки;

- размещение сборки элементов на печатной плате с многоканальным силовым разъёмом.

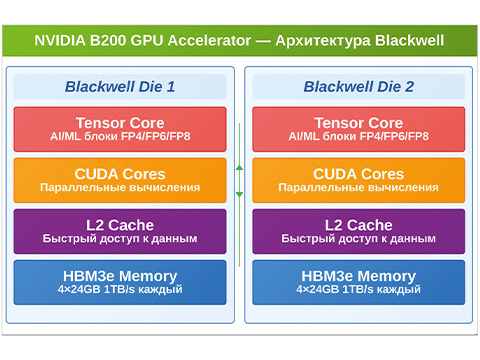

И в полном соответствии с установленными требованиями были разработаны и на протяжении десятилетий эволюционировали ТТР нового поколения – твердотельные контроллеры нагрузки (Solid-State Power Controller – далее SSPC), которые сейчас заменяют электромагнитные реле средней и большой мощности и тепловые реле в системах распределения электро-энергии техники специального на-значения:

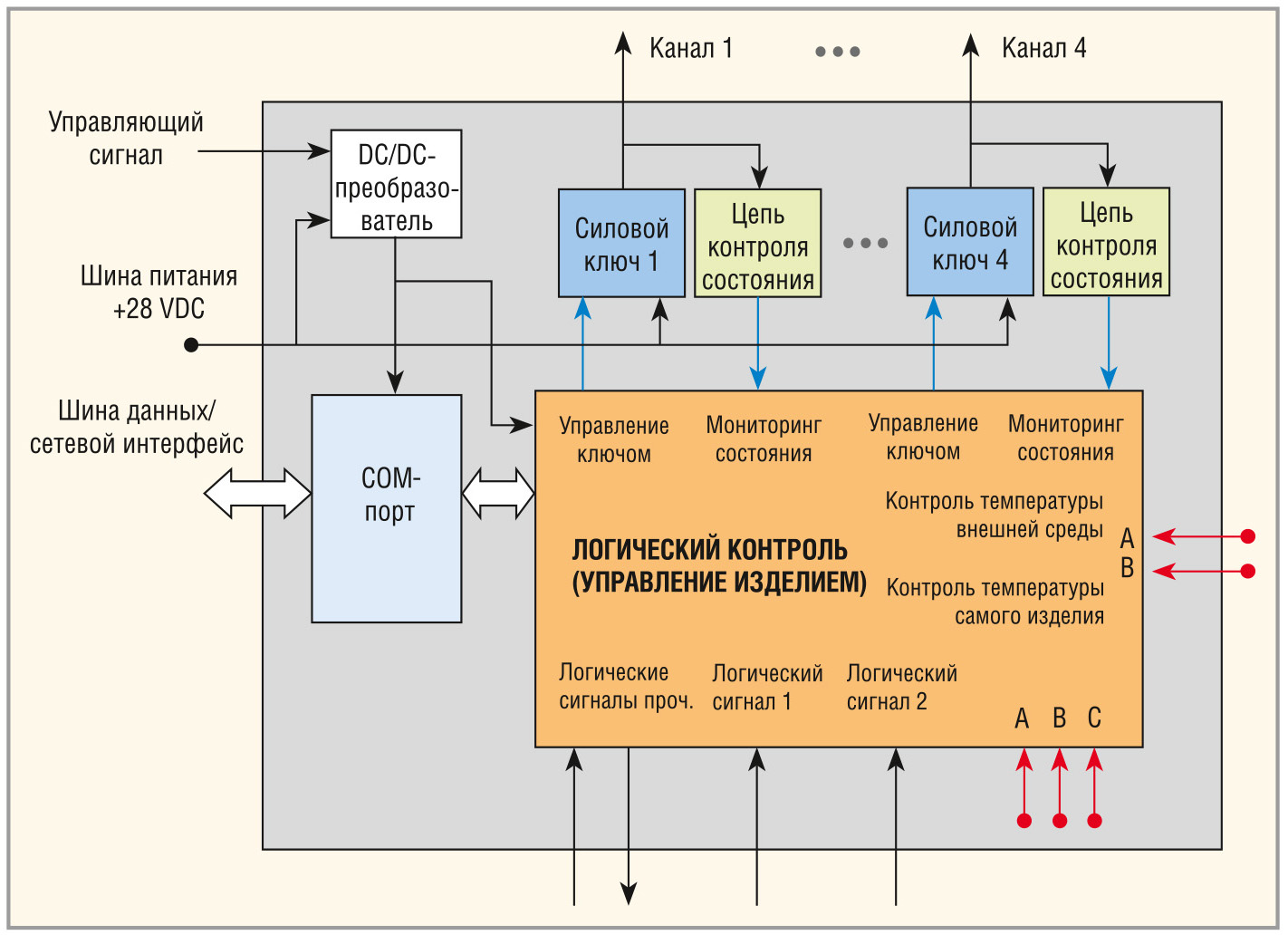

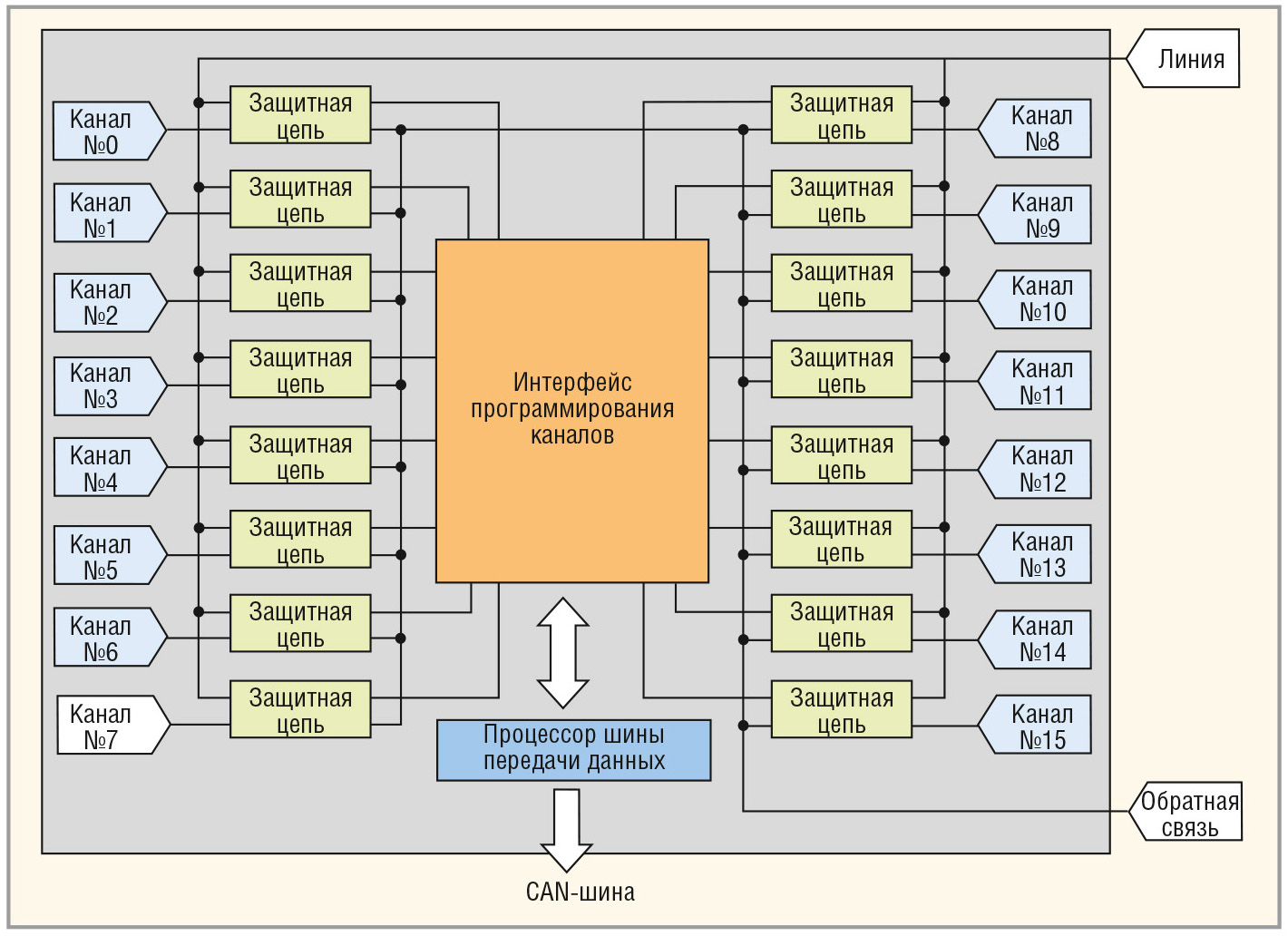

- Data Device Corporation: RP-2621X00XNX (16 каналов по 25 А для коммутации 238 А / 28 VDC), RP-2630X00XNX (4 канала по 75 А для коммутации 300 А / 28 VDC; см. рисунок 1), RP-2640X000NX (8 каналов по 25 А для коммутации 200 А / 28 VDC);

- Sensitron Semiconductor: Diamond-back Series (16 каналов по 25 А для коммутации 210 А / 28 VDC; см. рисунок 2), (16 каналов по 25 А для коммутации 244 А / 28 VDC); Cobra Series (8 каналов по 25 А для коммутации 150 А / 28 VDC).

Эти изделия лишены одного из главных недостатков (неудобств) ТТР средней и большой мощности – наличия охладителей (радиаторов), что существенно ухудшает массогабаритные характеристики изделия, причём существует прямая линейная зависимость: чем больше коммутируемый ток, тем больше требуется охладитель.

По заявлениям сотрудников DDC, более полумиллиона подобных ТТР (точнее SSPC) было установлено на изделия военного назначения, например, БМП Bradley Fighting Vehicles и основной танк армии США M1A2 Abrams. Кроме того, в существующей западной концепции «полностью электрического самолёта», сами ТТР (SSPC) являются основными элементами управления.

К сожалению, у отечественных разработчиков отсутствует или ограничен доступ к последним разработкам вышеописанных устройств категории Military по соображениям безопасности наших западных «партнёров» и ограничительных санкций.

Другим направлением развития ТТР явилась разработка универсальных силовых модулей (верхний «чоппер», нижний «чоппер», полумост, мост) с системой управления (драйвером) таких производителей, как Semicron или CT-Concept, хотя в этом случае категория изделий – только Industry, и всю ответственность за её при-менение в более сложных условиях эксплуатации разработчики берут на себя.

И то, и другое направление в российской действительности наталкивается на множество трудностей: от отсутствия элементной базы до необходимости развития технологий мирового уровня для производства подобных изделий.

Кроме того, отсутствует «философия» корпусов для ТТР средней и большой мощности. Многие заказчики подобной ЭКБ требуют герметичные изделия в металлостеклянном корпусе с диаметром выводов 1,3...1,5 мм, позволяющих коммутировать токи не более 20 А. Но при увеличении коммутируемого тока необходимо увеличивать не только диаметр вывода, но и площадь изолятора, обеспечивающего электрическую изоляцию металлических выводов от металлического корпуса. И тут же возникает проблема нелинейного расширения материала выводов и изолятора (стекла) и разрушения изолятора большого размера при высоких вибрационных нагрузках. В то же время многие предприятия военно-промышленного комплекса применяют ТТР средней и большой мощности категории Industry таких фирм, как Crydom и Carlo Gavazzi, но, как правило, это пластмассовые корпуса типа «hockey pack» с теплоотводящим основанием.

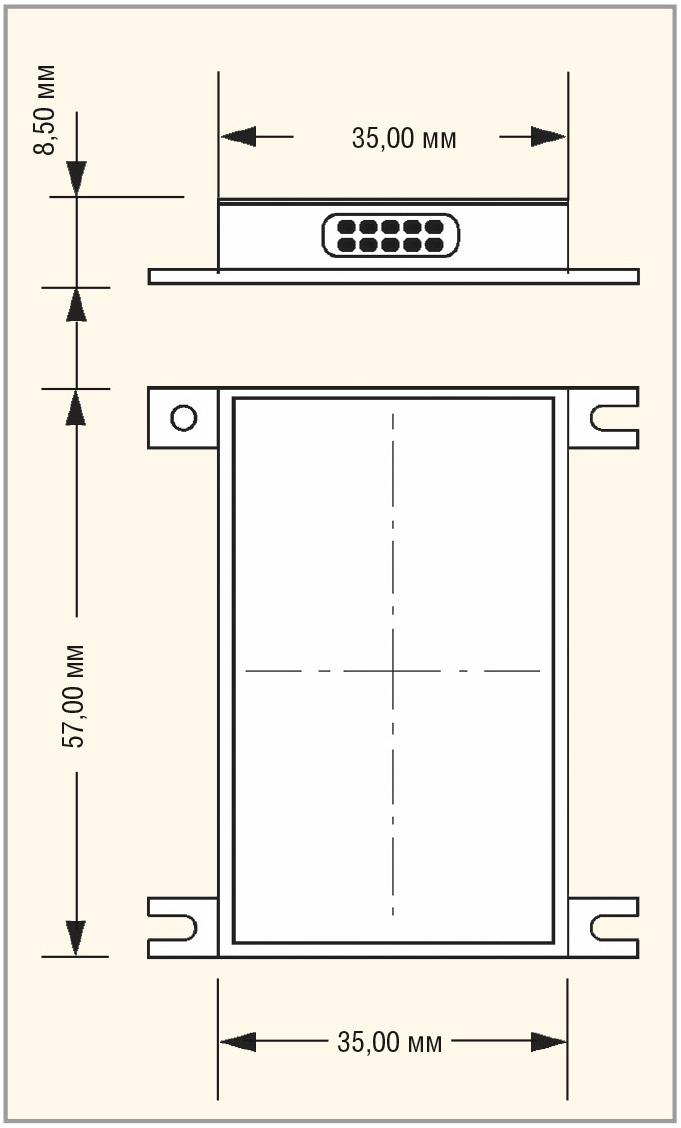

Автору представляется интересной идея применения герметичных соединителей, устанавливаемых в металлический корпус при помощи сварки на боковую стенку так, как показано на рисунке 3. При таком размещении и силовые, и управляющие контакты могут быть размещены в одном соединителе, что существенно облегчит монтаж изделий. То есть при выборе такого варианта решаются проблемы изоляции силовых контактов от корпуса, герметизация изделия и размещения ТТР в металлический теплорассеивающий корпус. Внутри будут размещены элементы ТТР, которые будут герметизированы крышкой.

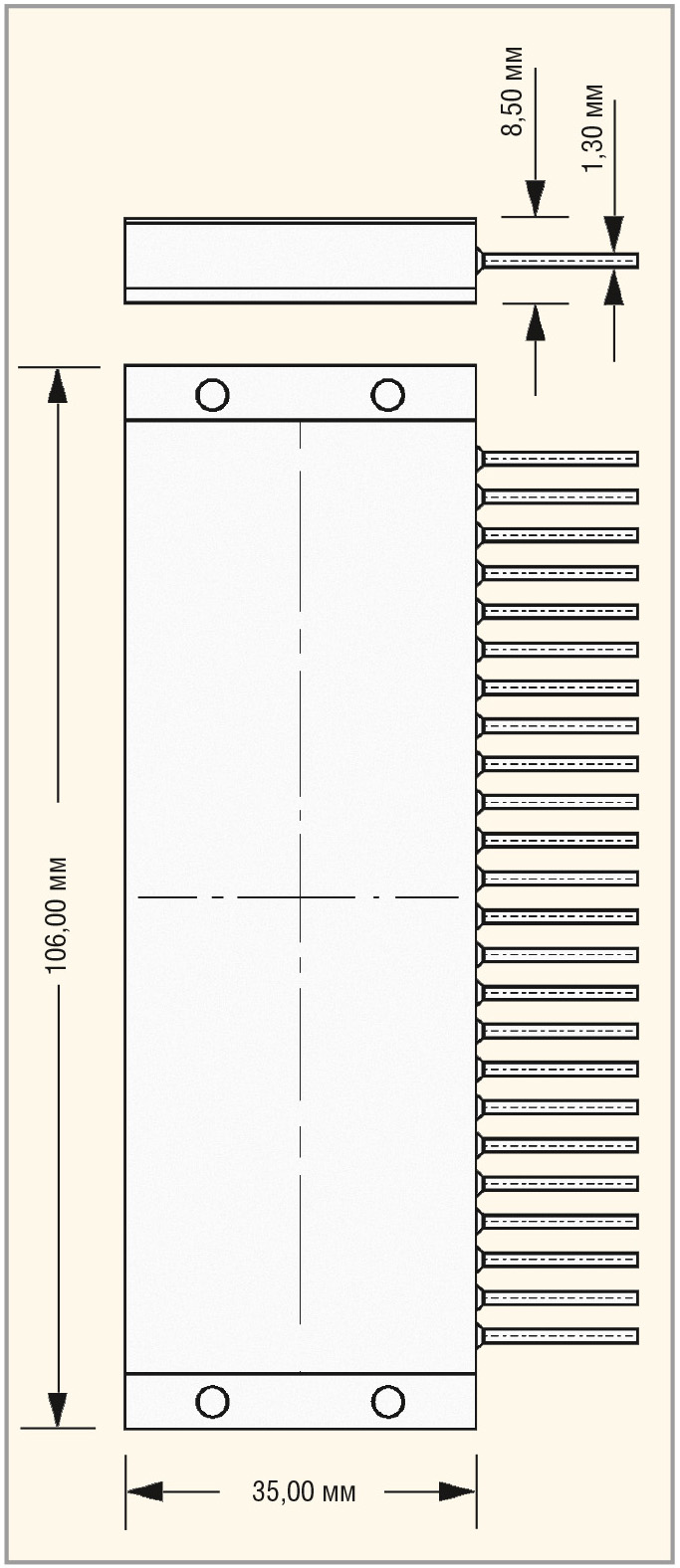

Для ТТР с выходом на МОП-тран-зисторах возможно также параллельное включение выводов для увеличения коммутируемой нагрузки. Пример такого корпуса, позволяющего коммутировать до 100 А постоянного тока, показан на рисунке 4. Насколько это будет удобно и применимо – решать, конечно, разработчикам.

Ещё одной сложностью при разработке ТТР средней и большой мощности специального назначения является необходимость размещения всех элементов на одной плоскости (керамике) для гарантированного обеспечения работоспособности изделия в условиях сильной вибрации. А с точки зрения разработчика ТТР подобное размещение нежелательно, т.к. выходной каскад, который может выделять тепловую мощность при прохождении электрического тока, находится в непосредственной близости от схемы управления, что может повлечь сбои в её работе. В ТТР категории Industry эта проблема решается размещением схемы управления отдельно (на втором «ярусе») от выходного каскада, который устанавливается на керамическую подложку.

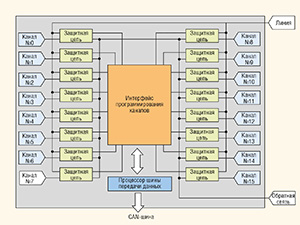

Возвращаясь к эволюции ТТР в твердотельные контроллеры (SSPC), можно отметить, что промежуточным звеном, своеобразным мостиком из прошлого в будущее на первом этапе может стать разработка многоканальных ТТР (4-, 8-, 16- и 32-канальных). Первым шагом к этому стал ОКР «Универсал», проводимый ЗАО «Протон-Импульс», в рамках которого будет разработана серия многоканальных ТТР:

- 4-канальное реле (4 независимых реле в одном корпусе) с выходным каскадом на МОП-транзисторах для коммутации каждым каналом постоянного тока до 10 А напряжением до 100 В со скоростью включения до 5 мс (5 мкс при дополнительном питании). При параллельном включении выходов такое реле уже представляет собой два реле, коммутирующих до 20 А постоянного тока напряжением до 100 В, или одно реле, позволяющее коммутировать до 40 А постоянного тока напряжением до 100 В. Возможно исполнение с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми (при дополнительном питании) контактами. Частота коммутации нагрузки – до 100 Гц (100 кГц при дополнительном питании);

- 3-фазные реле с выходным каскадом на тиристорах для коммутации переменного тока до 16 А напряжением до 420 В, в т.ч. с контролем перехода фазы коммутируемого напряжения через «ноль.» Применение тиристоров позволяет полностью исключить выбросы напряжения при коммутации нагрузки;

- 2-канальные реле с выходным каскадом на МОП-транзисторах для коммутации постоянного тока до 16 А напряжением до 100 В со скоростью включения до 5 мс (5 мкс при дополнительном питании). Возможно исполнение с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми (при дополнительном питании) контактами. Частота коммутации нагрузки – до 100 Гц (100 кГц при дополнительном питании).

После разработки и освоения в производстве изделий по ОКР «Универсал» планируется оснастить ТТР специального назначения защитой от превышения тока и напряжения, от короткого замыкания, наличием статусного сигнала о срабатывании защиты, управлением по CAN-интерфейсу, программированием уровня срабатывания защиты. То есть «освоить те вершины», которые до сих пор не были освоены отечественными производителями ТТР, а все новинки отечественного ВПК базировались на разработках 50-х годов прошлого столетия или доступных иностранных разработках с заниженными характеристиками.

Безусловно, разработчику самому придётся решать, какую электронную компонентную базу применять в своих изделиях. Однако, если вся мировая электроника для военной техники эволюционировала до smart-устройств, неужели мы будем искать свой, иной путь?

Литература

- Пискарёв В.А. Исследование вопросов повышения надёжности и расширения возможностей бесконтактных реле. http://relays.ru/files/pub/ivp.pdf

- Никитин Виктор. Станут ли твердотельные реле альтернативой реле электромагнитным? Электронные компоненты. №8. 2003.

- Абрамов Николай. Основные параметры и особенности применения твердотельных реле ЗАО «Протон-Импульс». Компоненты и технологии. №6. 2005.

- Малащенко Александр. История создания и развития реле. Электронные компоненты. №9. 2004.

- www.micropac.com/MII-PowerMgmt.aspx

- www.teledynerelays.com/industrial-com-mercial.asp

- www.nationalhybrid.com

- Clare Optically Isolated Solid State Power Relays (MOSFET-Based). www.claremicro-nix.com

- Leach International Solid State Power Controllers. www.esterline.com

- International Rectifire HiRel compo-nents RadHard and Hermetic MOSFETs. www.irf.com

- Tyco Electronics Relays. Contactors and Switches Solid State Relays. www.te.com

- Data Device Corporation. Solid-State Power Controllers. www.ddc-web.com

- Sensitron Semiconductor. Solid State Power Management. www.sensitron.com

- Crydom. Solid State Relays and Contactors. www.crydom.com

- Многоканальные твердотельные реле с приёмкой «5». www.proton-impuls.ru

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!