Общие сведения

Известные автору схемотехнические решения фотореле с классическим (стандартным) алгоритмом требуют оптической изоляции фотодатчика посредством расположения фотодиода на удалении от коммутируемой лампы, что требует дополнительной проводки. Кроме того, недостатком классических фотореле являются ложные срабатывания от посторонних засветок (при блеске молнии, засветке фарами автомобиля и т.п.), что является большим недостатком и значительно ухудшает технико-эксплуатационные характеристики устройства.

Предлагаемый вариант фотореле с нестандартным алгоритмом полностью свободен от перечисленных недостатков, благодаря реализации функции таймера. Как и две базовые версии, рассмотренные в статьях «Фотореле с нестандартным алгоритмом» [1] и «Фотореле со специальным алгоритмом» [2], данное фотореле работает в циклическом режиме с интервалом отсчёта 20…30 мин, при котором лампа кратковременно (на десятые доли секунды) гаснет и включается вновь при условии, если уровень внешней освещённости оказывается ниже заданного порога. По сравнению с базовой версией [1], предназначенной для работы со светодиодной лампой, а также её усовершенствованным вариантом [2], предназначенным для работы с лампой накаливания, в данном варианте фотореле значительно увеличена чувствительность фотодатчика за счёт более высокого напряжения питания фотодиода (15 В вместо 5 В). Также добавлена схема супервизора питания, улучшающая сброс таймера в исходное состояние и полностью исключающая ложное 20-минутное включение в светлое время суток в случае длительных провалов напряжения в питающей сети.

В отличие от известных конструкций фотореле, данный вариант дополнен функциями защиты (плавного включения) лампы накаливания и регулятора яркости, что является особенно актуальным в вечерние часы, когда число потребителей уменьшается и напряжение в сети возрастает. Известно, что лампа выходит из строя в большинстве случаев именно в момент включения, вследствие большого броска тока, амплитудное значение которого может достигать нескольких ампер. Происходит это из-за того, что сопротивление холодной нити в несколько раз меньше, чем в нагретом состоянии. Поэтому бросок тока большой амплитуды приводит к быстрому разрушению нити лампы накаливания. Также замечено, что если эксплуатировать лампу не на максимальной паспортной мощности в 100%, а несколько снизив её до 70…80% за счёт встроенного регулятора яркости, то можно добиться значительного увеличения срока службы лампы накаливания. Предлагаемое фотореле монтируется в корпусе светильника. При этом для нормальной работы устройства излучение коммутируемой лампы должно падать непосредственно на фотодиод.

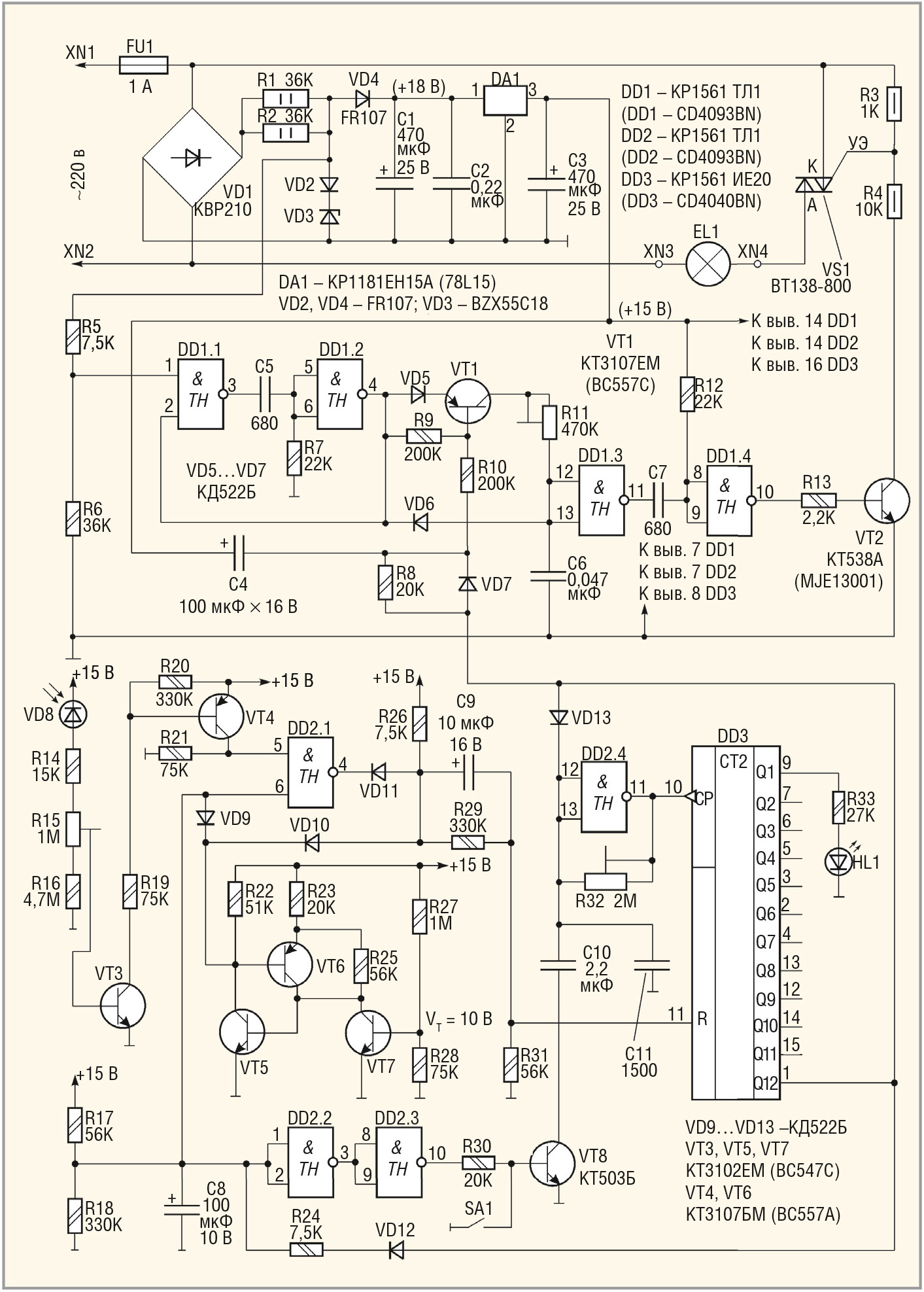

Принципиальная электрическая схема устройства

Электрическая схема фотореле показана на рисунке 1.

Фотореле содержит:

- стабилизатор и фильтр питания на элементах R1, R2, VD2…VD4, DA1, С1…C3;

- схему защиты и фазовый регулятор яркости на элементах DD1.1…DD1.4, VT1, VD5…VD7, C4…C7, R7…R13;

- фотодиодный усилитель на транзисторах VT3, VT4;

- супервизор питания на транзисторах VT5…VT7;

- две RC-цепочки сброса на элементах R17, C8 и R31, C9;

- генератор прямоугольных импульсов на основе триггера Шмитта DD2.4;

- счётчик-делитель на 2048 на микросхеме DD3;

- ключевой транзистор VT2 и коммутирующий симистор VS1.

При первом включении питания в светлое время суток фотореле включает лампу на две секунды, а затем переходит в режим ожидания до момента снижения уровня освещённости до заданного порога. При включении в тёмное время суток лампа также включается на две секунды, но затем фотореле переходит в нормальный рабочий режим с интервалом отсчёта таймера 20 минут до момента возрастания внешней освещённости до заданного порога.

Рассмотрим работу фотореле, считая, что оно было первоначально включено в светлое время суток. В начальный момент времени конденсаторы C8, С9 разряжены. При подключении к сети питающее напряжение на выходе стабилизатора появляется не мгновенно, а нарастает от 0 до 15 В в течение десятых долей секунды. В это время срабатывает супервизор, собранный на транзисторах VT5…VT7, который формирует короткий отрицательный импульс при изменении питающего напряжения от 1,5 до 10 В. Такой же отрицательный импульс формируется на выходе супервизора (на коллекторе VT5) и при снижении питающего напряжения от 10 до 1,5 В. В этом промежутке изменения питающих напряжений на выходе элемента DD2.1 поддерживается уровень логической «1». Конденсаторы C8 и C9 остаются разряженными благодаря току через диоды VD9 и VD10. После достижения питающим напряжением уровня 10 В и выше транзистор VT7 супервизора открывается, а VT6 и VT5 – закрываются. Диоды VD9 и VD10 закрываются и на дальнейшую работу схемы влияния не оказывают. Конденсатор C8 начинает заряжаться через резистор R17, а левая по схеме обкладка конденсатора C9 оказывается подключённой к напряжению источника питания через резистор R26. Теперь конденсатор C9 начинает заряжаться через резистор R31 и на его правой по схеме обкладке формируется короткий импульс положительной полярности, который сбрасывает счётчик DD3 в исходное нулевое состояние.

На выходе старшего разряда счётчика DD3 появляется уровень логического «0», который разблокирует генератор на элементе DD2.4. На счётном входе счётчика появляются прямоугольные импульсы, увеличивающие его состояние. Светодиод HL1 при этом светится постоянно. Одновременно уровень логического «0» через резистор R8 постепенно заряжает конденсатор C4, что приводит к открыванию транзистора VT1 и плавному зажиганию лампы накаливания.

Работой лампы накаливания управляет фазоимпульсный регулятор яркости, собранный на микросхеме DD1. На элементах DD1.1 и DD1.2 собран одновибратор, формирующий из коротких отрицательных импульсов с частотой 100 Гц, снимаемых с диода VD2, короткие отрицательные, но уже прямоугольные импульсы необходимой амплитуды для работы фазоимпульсного регулятора яркости.

В начальный момент времени, при закрытом транзисторе VT1, каждый отрицательный импульс с выхода логического элемента DD1.2 через диод VD6 быстро разряжает конденсатор С6. Напряжение на входе элемента DD1.3 остаётся ниже порогового, поэтому ключевой транзистор VT2 и симистор VS1 закрыты, лампа обесточена. При появлении на выходе старшего разряда счётчика DD3 уровня логического «0», который приводит к заряду конденсатора C4 и открыванию транзистора VT1, через цепочку VD5–VT1–R11 начинает заряжаться конденсатор C6. Когда напряжение на нём достигнет порога переключения логического элемента DD1.3, на его выходе появится отрицательный перепад напряжения, который, дифференцируясь цепью C7-R12 и инвертируясь DD1.4, откроет ключевой транзистор VT2, а вслед за ним – и симистор VS1. Лампа накаливания окажется подключённой к сети ~220 В.

Этот процесс при открытом транзисторе VT1 будет повторяться с частотой 100 Гц, и яркость лампы накаливания будет определяться постоянной времени цепи R11–C6, а значит введённой частью сопротивления подстроечного резистора R11. Чем меньше сопротивление резистора R11, тем раньше заряжается конденсатор C6 до порогового напряжения элемента DD1.3, а значит тем раньше открывается транзистор VT2 и симистор VS1, считая с момента перехода сетевым напряжением нулевого значения. И наоборот – чем больше сопротивление резистора R11, тем позже заряжается конденсатор C6 до порогового напряжения, а значит тем меньше яркость лампы накаливания. Такой способ управления яркостью лампы называется фазоимпульсным.

После достижения счётчиком DD3 значения 2048 на выходе его старшего разряда появляется уровень логической «1», который через цепочку VD12-R24 быстро заряжает конденсатор C8 и устанавливает на выходе DD2.3 уровень логической «1». Транзистор VT8 открывается и подключает нижний по схеме вывод конденсатора C10 к общему проводу. Благодаря этому следующий запуск генератора произойдёт уже на частоте около 2 Гц. Одновременно уровень логической «1» через диод VD7 быстро разряжает конденсатор С4 и закрывает транзистор VT1. Фазоимпульсный регулятор яркости переходит в режим ожидания, а лампа накаливания – в выключенное состояние.

Как уже отмечалось, излучение лампы должно быть направлено на фотодиод VD8. Если уровень внешнего освещения при выключении лампы окажется достаточно высоким (в светлое время суток), то перезапуска таймера не произойдёт и лампа останется в выключенном состоянии. При этом фотодиод VD8 будет засвечен и сопротивление его перехода будет относительно невысоким, а транзисторы VT3 и VT4 будут оставаться в открытом состоянии. В результате на входе 5 элемента DD2.1 будет поддерживаться уровень логической «1».

При снижении уровня внешней освещённости до заданного резистором R15 уровня сопротивление перехода фотодиода VD8 возрастёт настолько, что транзисторы VT3 и VT4 закроются, а на входе 5 элемента DD2.1 будет сформирован уровень логического «0». Соответственно на выходе DD2.1 будет сформирован положительный перепад напряжения, который, дифференцируясь цепочкой C9-R31, обнулит счётчик DD3 и разблокирует генератор DD2.4. Как отмечалось, генератор заработает на частоте около 2 Гц и таймер начнёт отрабатывать выдержку около 20 минут (точное значение 17 минут 4 секунды при частоте вспышек светодиода 1 Гц).

После завершения выдержки описанный процесс повторится: лампа погаснет на десятые доли секунды и включится вновь. Но при условии, что уровень внешней освещённости окажется ниже заданного порога (в тёмное время суток). Это будет повторяться с интервалами 20 минут и до тех пор, пока уровень внешней освещённости в момент очередного выключения лампы не достигнет заданного порога (на рассвете или в светлое время суток). В этом случае перезапуска таймера не произойдёт, а лампа будет оставаться в выключенном состоянии до момента уменьшения уровня внешней освещённости до заданного порога.

Конструкция и детали

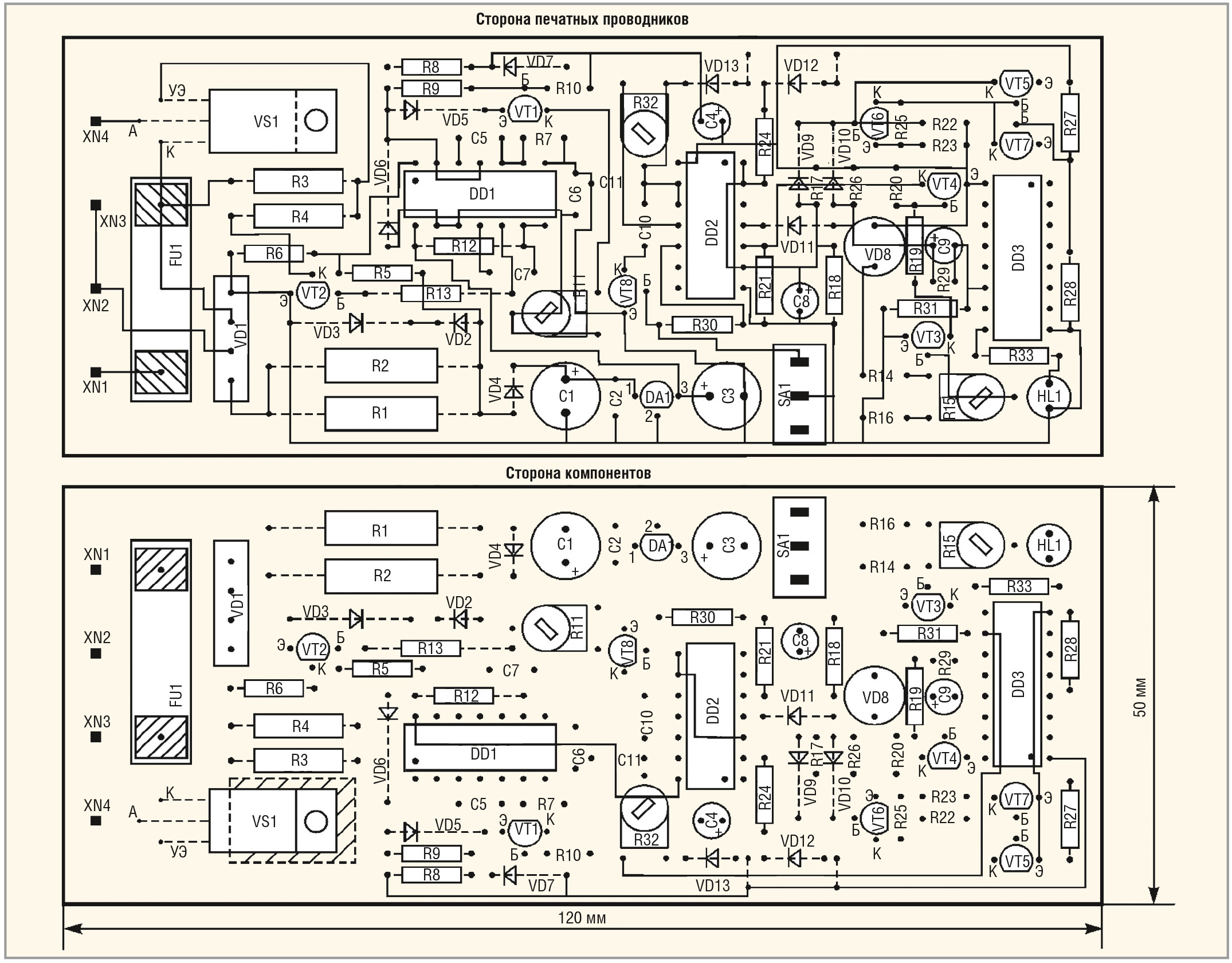

Фотореле собрано на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм размером 120 ´ 50 мм (см. рис. 2).

Плата устанавливается в пластмассовую разветвительную коробку. В крышке коробки необходимо предусмотреть отверстия для фотодиода и переключателя SA1.

В устройстве использованы:

- постоянные резисторы типа МЛТ-2 (R1, R2), МЛТ-0,5 (R3, R4), подстроечные (R11, R15, R32) типа СП3-38б в горизонтальном исполнении, остальные – МЛТ-0,125;

- конденсаторы неполярные типа К10-17, оксидные типа К50-35 или импортные;

- интегральный стабилизатор DA1 типа КР1181ЕН15А (78L15).

Микросхему КР1561ТЛ1 можно заменить импортным аналогом CD4093BN, а КР1561ИЕ20 – микросхемой CD4040BN. Транзистор VT1 должен быть из серии КТ3107 с индексами «ГМ» или «ЕМ». Подойдёт и импортный ВС557С. Транзистор VT2 КТ538А заменим на MJE13001. Транзисторы VT3, VT5, VT7 должны быть из серии КТ3102 с индексами «ГМ» или «ЕМ» или импортные ВС547С. Транзисторы VT4, VT6 могут быть из серии КТ3107 с любыми индексами или импортные из серии ВС557. Транзистор VT8 может быть из серий КТ503 или КТ3102 с любыми индексами. Стабилитрон VD2 должен быть с напряжением стабилизации 18 В, например, BZX85C18, КС518А или аналогичный. От его напряжения стабилизации зависит правильная работа схемы идентификации нуля. При использовании стабилитрона с другим напряжением стабилизации необходимо подобрать номиналы резисторов делителя R5–R6 таким образом, чтобы напряжение на входе DD1.1 не превышало 15 В. В схеме использован фотодиод типа ФД263. Диоды VD2, VD4 малой или средней мощности должны быть с минимально допустимым рабочим напряжением не менее 400 В. Диоды VD5…VD7, VD9…VD13 могут быть любыми маломощными кремниевыми из серий КД503, КД521, КД522, 1N4148 или аналогичные. Для распайки переключателя SA1 типа П1Т-1-1В на плате предусмотрены отверстия соответствующей конфигурации. Диодный мост VD1 должен быть с минимальным рабочим напряжением не менее 400 В. Симистор VS1 может быть из серий BT137, BT138, BT139 с рабочим напряжением не менее 400 В. При мощности лампы накаливания до 100 Вт симистор в радиаторе не нуждается. Теплоотводом служит сама печатная плата, в которой предусмотрено отверстие диаметром 3 мм для фиксации симистора.

Настройка фотореле

Настройка фотореле заключается в установке требуемой чувствительности подстроечным резистором R15, яркости лампы – резистором R11 и времени выдержки – резистором R32. При настройке лампу EL1 направляют на фотодиод и подключают автомат к сети. Максимальную яркость лампы устанавливают резистором R11 в основном режиме при разомкнутом положении переключателя SA1. Подстройкой резистора R11 устанавливают максимальную яркость на уровне около 70…80% от максимальной паспортной яркости лампы. Подстроечным резистором R32 добиваются мигания светодиода с частотой около 1 Гц. Затем фотореле отключают от сети и переводят в сервисный режим переключением SA1 в положение «замкнуто». Лампа должна быть направлена на фотодиод, а уровень внешнего освещения должен быть минимальным (как в тёмное время суток). Автомат вновь подключают к сети и подстройкой резистора R15 устанавливают максимальную чувствительность. Теперь при низком уровне внешней освещённости лампа должна кратковременно гаснуть и включаться с периодом около двух секунд. Далее с помощью вспомогательного источника света (например, другой лампы) освещают фотодиод. Мигание лампы EL1 должно прекратиться, и она должна оставаться в выключенном состоянии. Затем фотореле снова переводят в основной режим (при отключённой сети). Настройка завершена. Фотореле готово к работе.

Важно помнить, что разработанное устройство не имеет гальванической развязки от сети. Во время настройки фотореле все элементы находятся под напряжением сети. Следует избегать прикосновений к элементам схемы, также необходимо использовать инструмент с ручкой из изоляционного материала.

Литература

- Одинец А.Л. Фотореле с нестандартным алгоритмом. Электрик. 2013. №11.

- Одинец А.Л. Фотореле со специальным алгоритмом. Электрик. 2015. №4.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!