Введение

Основными недостатками ИС мощных звуковых усилителей [1–3] являются неважные статические параметры, в том числе ток смещения и напряжение сдвига [1, 2], которые в ряде случаев препятствуют непосредственному подключению акустических систем (АС), так как вызывают появление значительной постоянной составляющей на выходе. Помимо этого, существует проблема, связанная с подключением регулятора уровня сигнала к мощному звуковому усилителю (УМЗЧ). Этот регулятор должен быть достаточно высокоомным, чтобы не нагружать источник сигнала. Поэтому если входная цепь УМЗЧ низкоомная, такой регулятор к этой цепи напрямую подключать нельзя.

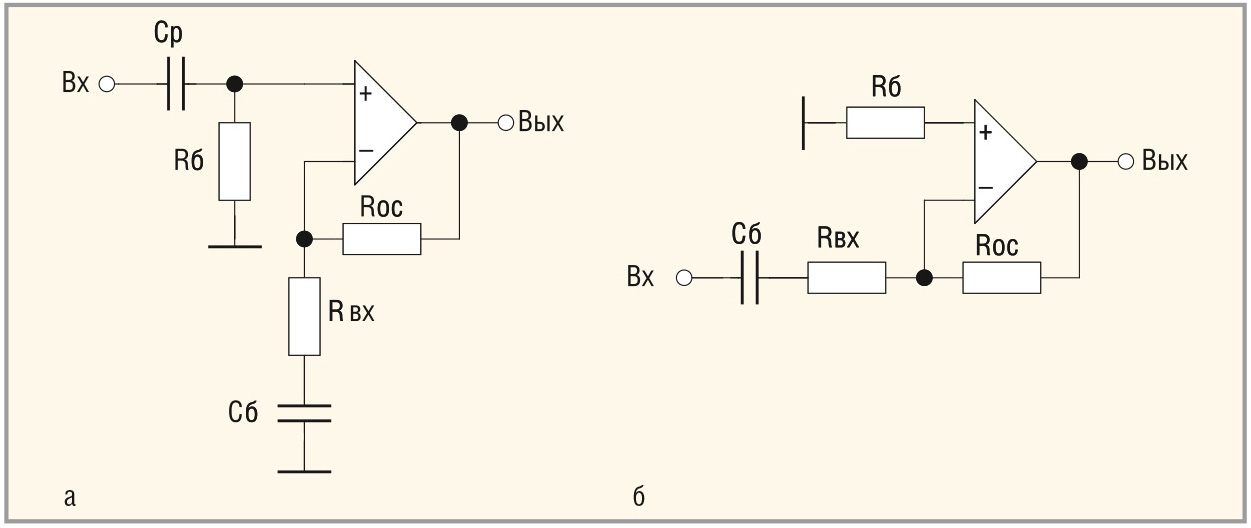

Интегральный УМЗЧ [3] может быть включён либо в неинвертирующем (чаще всего), либо в инвертирующем режиме (см. рис. 1а и 1б, соответственно). В неинвертирующем режиме резистор обратной связи Rос подключается между выходом операционного усилителя (ОУ) и его инвертирующим входом, а резистор Rвх (совместно с Rос) определяет коэффициент передачи на переменном токе. Второй вывод Rвх соединяется с землёй через блокировочный конденсатор Cб, который обеспечивает коэффициент передачи 1 В/В на постоянном токе. Этот конденсатор, как и разделительный конденсатор Ср на входе, устанавливает полосу пропускания усилителя снизу и поэтому должен быть достаточно большой ёмкости (47 мкФ и более) и высокого качества, что определяет его значительные габариты и высокую стоимость. Сигнал с регулятора уровня сигнала непосредственно подключается к высокоомному неинвертирующему входу УМЗЧ, так что проблемы с согласованием не возникает. Однако в неинвертирующем включении ИС УМЗЧ имеет бо¢льший коэффициент нелинейных искажений (КНИ), чем в инвертирующем включении [3].

В инвертирующем режиме (см. рис. 1б) вторая обкладка блокировочного конденсатора становится входом усилителя. Неинвертирующий вход заземляется через балансировочный резистор Rб, номинал которого равен Rос || Rвх (т.е. значению их параллельного соединения), чтобы скомпенсировать дополнительный сдвиг постоянного напряжения, вызванный входными токами УМЗЧ. В инвертирующем включении входное сопротивление усилителя определяется Rвх, и подключать высокоомный регулятор уровня сигнала напрямую нежелательно.

Описанные проблемы можно решить, если в качестве согласующего устройства между регулятором уровня сигнала и УМЗЧ установить инструментальный усилитель (ИУ), реализованный в виде ИС.

Структурная схема ИУ

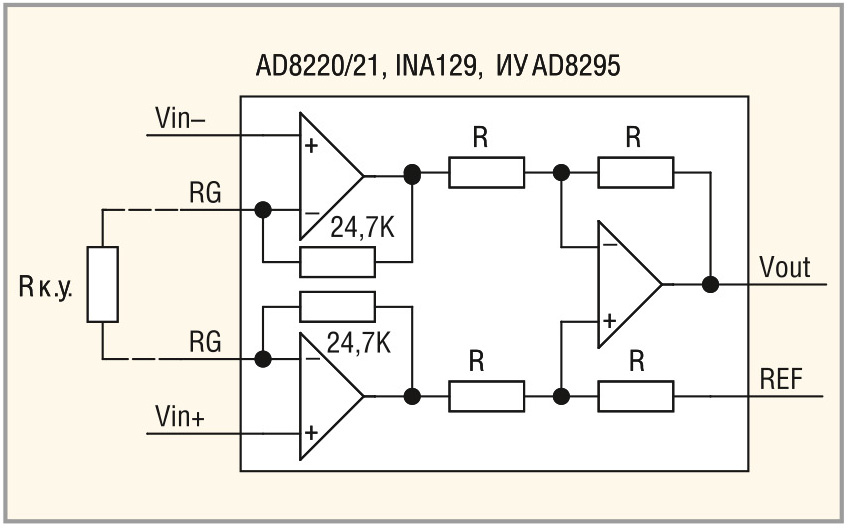

На рисунке 2 показана структурная схема популярных ИУ (AD8220/21, INA129) и относительно нового прибора AD8295.

Оба входа ИУ (инвертирующий и неинвертирующий) являются входами соответствующих ОУ, имеющих очень высокий входной импеданс (например, 100 Гом || 2 пФ для AD8295). Если заземлить неинвертирующий вход (Vin+), а сигнал подать на инвертирующий вход (Vin–), то ИУ будет инвертировать входной сигнал и усиливать его в Ку = 1 + 49,4 / Rк.у. раз, где Rк.у. – номинал резистора, подключённого к входам RG. Выходной импеданс ИУ составляет несколько Ом, что на три порядка ниже, чем входной импеданс интегрального УМЗЧ. Вход REF – это вход опорного напряжения; подача постоянного напряжения Uref на этот вход сдвигает постоянную составляющую выходного сигнала.

Двухканальное согласующее устройство

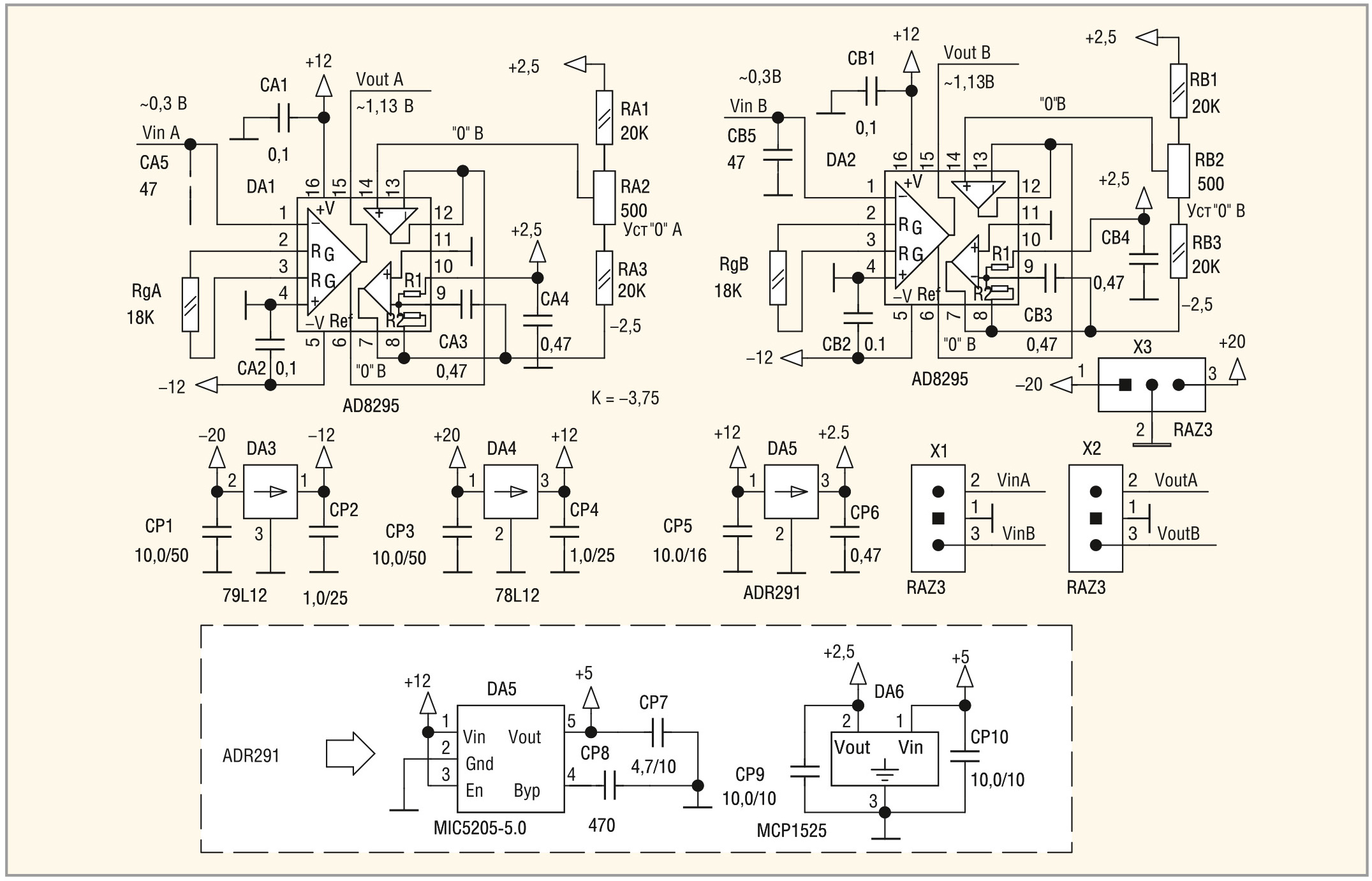

Принципиальная схема двухканального согласующего устройства показана на рисунке 3.

В состав AD8295 входят два вспомогательных ОУ: один из них стандартный (13, 14 выводы – входы (минус и плюс соответственно) и 12 – выход) и второй – с двумя одинаковыми резисторами R1 и R2 номиналом 20 кОм, подключёнными к инвертирующему входу. Последний ОУ используется для получения отрицательного опорного напряжения (–2,5 В) из положительного опорного напряжения (+2,5 В), которое выдаёт микросхема опорного напряжения ADR291 (DA5). Вместо источника опорного напряжения ADR291 можно использовать последовательно включённые стабилизатор +5 В (MIC5205-5.0) и микросхему источника опорного напряжения +2,5 В (MCP1525). Они обведены пунктиром внизу рисунка 3. Положительное и отрицательное опорные напряжения подключены, соответственно, к резисторам RA1 и RA3 (канал А) и RB1 и RB3 (канал B). Подстроечные резисторы RA2 и RB2 служат для установки нулевого постоянного смещения на выходе УМЗЧ. Регулируемое напряжение с помощью повторителя на первом ОУ подключено к входам Ref (вывод 6) каждой микросхемы AD8295. Следует отметить, что микросхема ADR291 в корпусе ТО-92 дороже, чем обе ИС MCP1525 и MIC5205-5.0. Корпуса MIC5205-5.0 (SOT23-5) и MCP1525(SOT23-3) занимают всего 2,5 × 3 мм2 площади каждый. Конденсаторы CA5 и CB5 подавляют высокочастотный шум.

Номиналы резисторов RgA и RgB выбраны равными 18 кОм. При этом коэффициент передачи ИУ составит Ку = 1 + 49,4 / Rg = 1 + 49,4 / 18 = 3,744. Если на вход ИУ подать синусоидальный сигнал ~0,3 В, то выходной сигнал ИУ составит ~1,13 В (размах 3,2 В). Если это напряжение усилить в 10 раз с помощью УМЗЧ, то амплитудное значение выходного напряжения на выходе УМЗЧ составит 16 В.

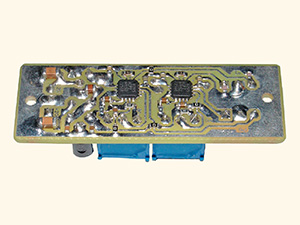

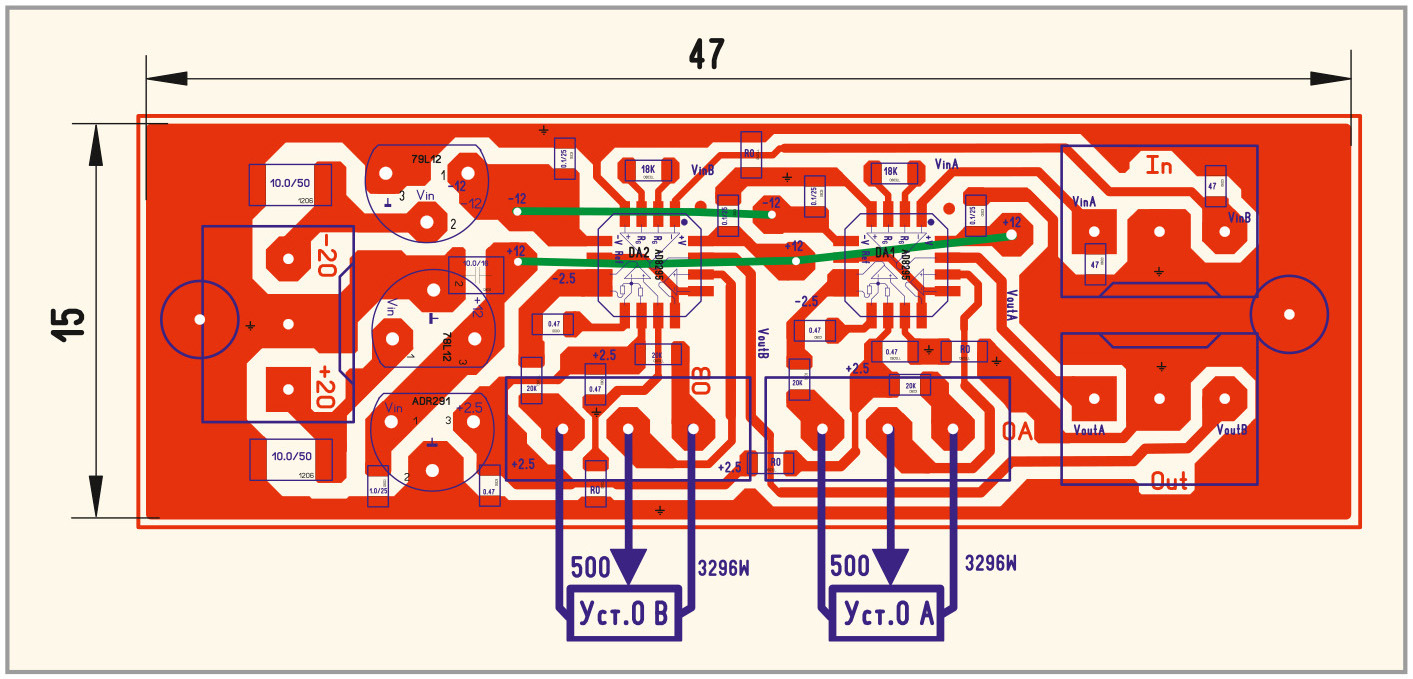

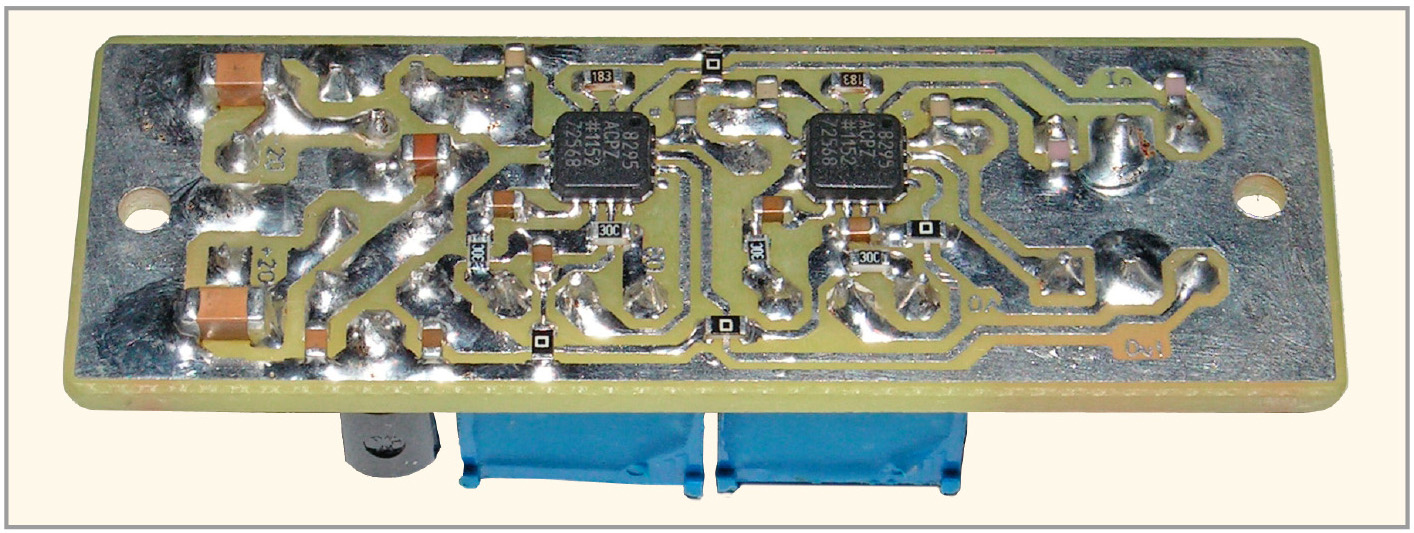

Плата предварительного усилителя (см. рис. 4) имеет размеры 47 × 15 мм. Она крепится ко дну корпуса двумя винтами М2 с пластмассовыми втулками. На разводке зелёным цветом показаны проводники, которые следует распаять с обратной стороны платы (питание +12 В и –12 В). Фотография платы в сборе (см. рис. 5) сделана со стороны печатных проводников.

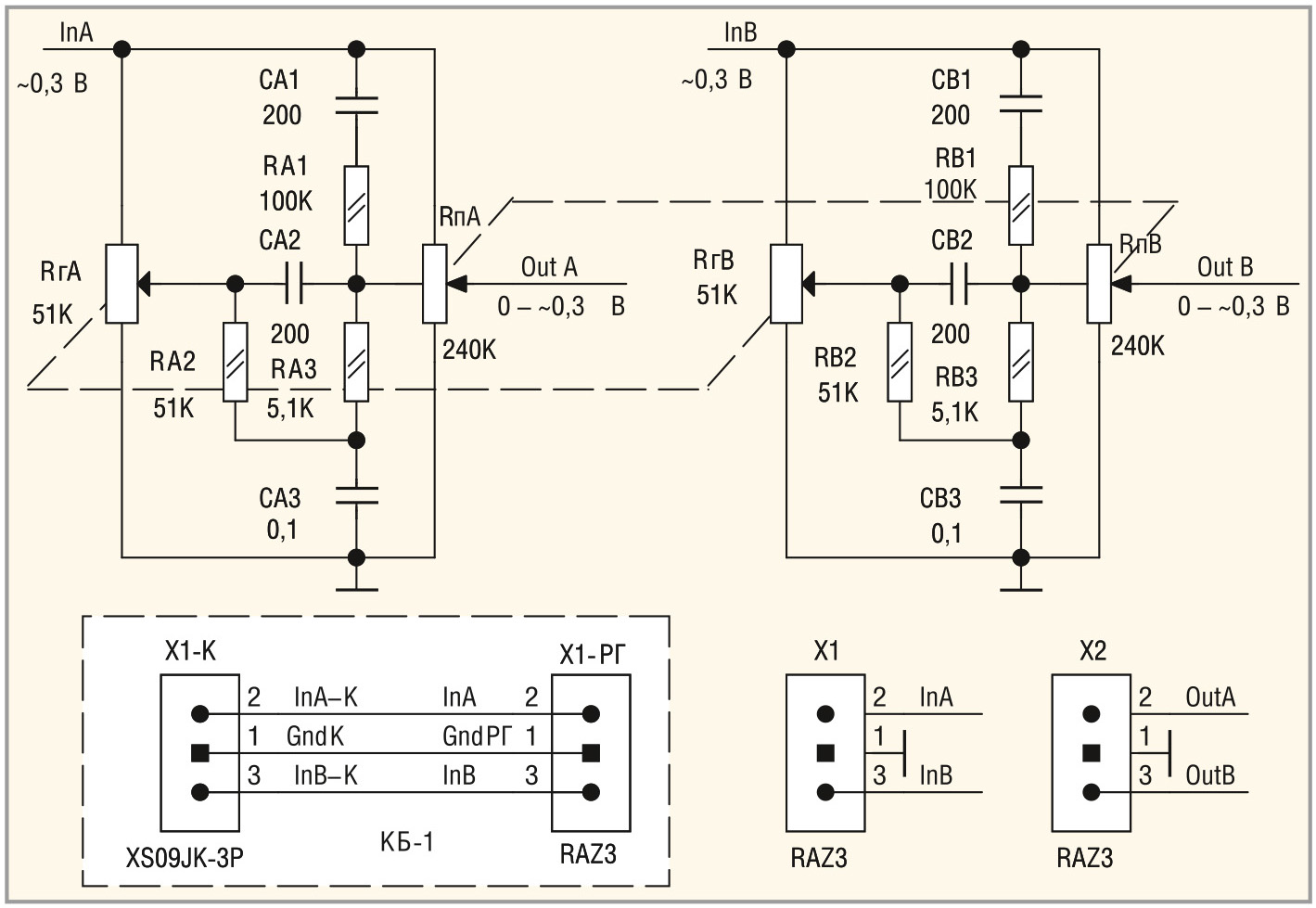

Регулятор громкости

Схема тонкомпенсированного регулятора громкости (см. рис. 6) заимствована из работы А. Шихатова [4], однако для получения высокоомного регулятора номиналы всех резисторов увеличены в 5 раз. Входное сопротивление регулятора составляет около 42 кОм (RгА || RпА) на канал.

Для регулировки глубины тонкомпенсации используется обычный переменный резистор, который для каналов А и B обозначается соответственно RгА и RгB (где «г» отражает слово «глубина»).

Для регулировки громкости используется хитроумный потенциометр с отводом. Поэтому для каналов А и B он обозначен соответственно RпА и RпB (где «п» – потенциометр).

Для сохранения постоянных времени всех RC-цепочек номиналы всех конденсаторов уменьшены в 5 раз. Входной сигнал от звукового источника подключается к входам InA и InB, а выходной снимается с резисторов RпА (Out A) и RпB (Out B). Этот выходной сигнал подключается к разъёму согласующего устройства X1 (сигналы VinA и VinB, см. рис. 3). Глубина тонкомпенсации регулируется сдвоенным переменным резистором RгА-RгB, а громкость – сдвоенным переменным резистором с отводом RпА-RпB (типа РП1-57). Принцип работы такого регулятора подробно описан А. Шихатовым [4]. Проверка на трёх частотах 31 Гц, 1 кГц и 20 кГц показала полную идентичность работы регулятора с номиналами автора и оригинальными номиналами из работы А. Шихатова [4].

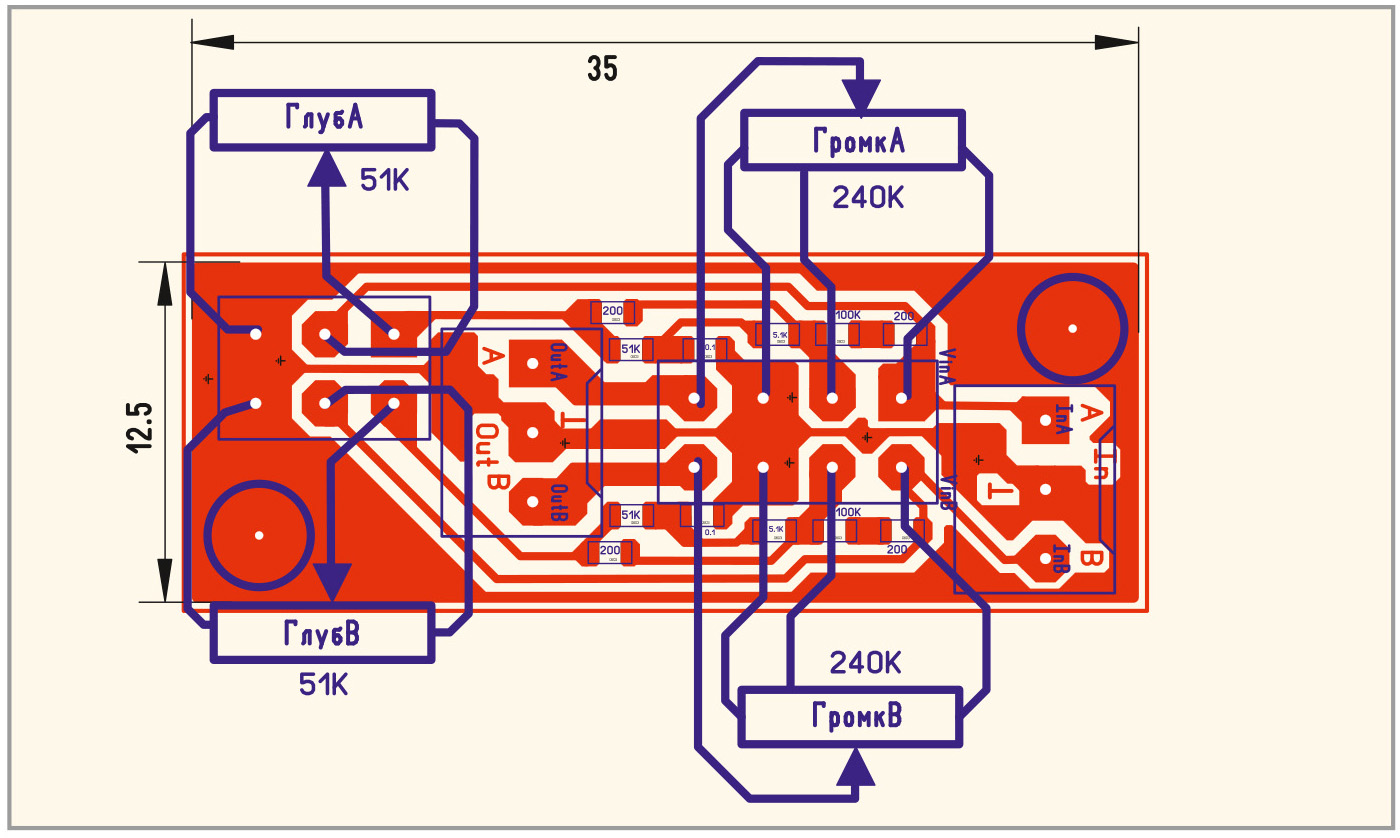

Плата регулятора громкости (см. рис. 7) размером 35 × 12,5 мм крепится ко дну корпуса двумя винтами М2 с пластмассовыми втулками.

Усилитель мощности

Наиболее популярными микросхемами УМЗЧ в настоящее время являются: одноканальная TDA7293 [5], одноканальная LM3886 [6] и её двухканальная версия LM4780 [3]. Из анализа справочных листков на указанные ИС можно сделать следующие выводы:

- наибольший КНИ + шум имеет место на частоте 20 кГц;

- снижение напряжения питания при прочих равных условиях приводит к возрастанию КНИ + шум: с 0,03% при Uп = ±28 В до 0,06% при Uп = ±25 В;

- при одинаковом напряжении питания (±28…29 В), одинаковой нагрузке (4 Ом) и одинаковой частоте (20 кГц) КНИ + шум у микросхем LM3886/LM4780 в 2,3 раза меньше, чем у TDA7293 (0,03% против 0,07%).

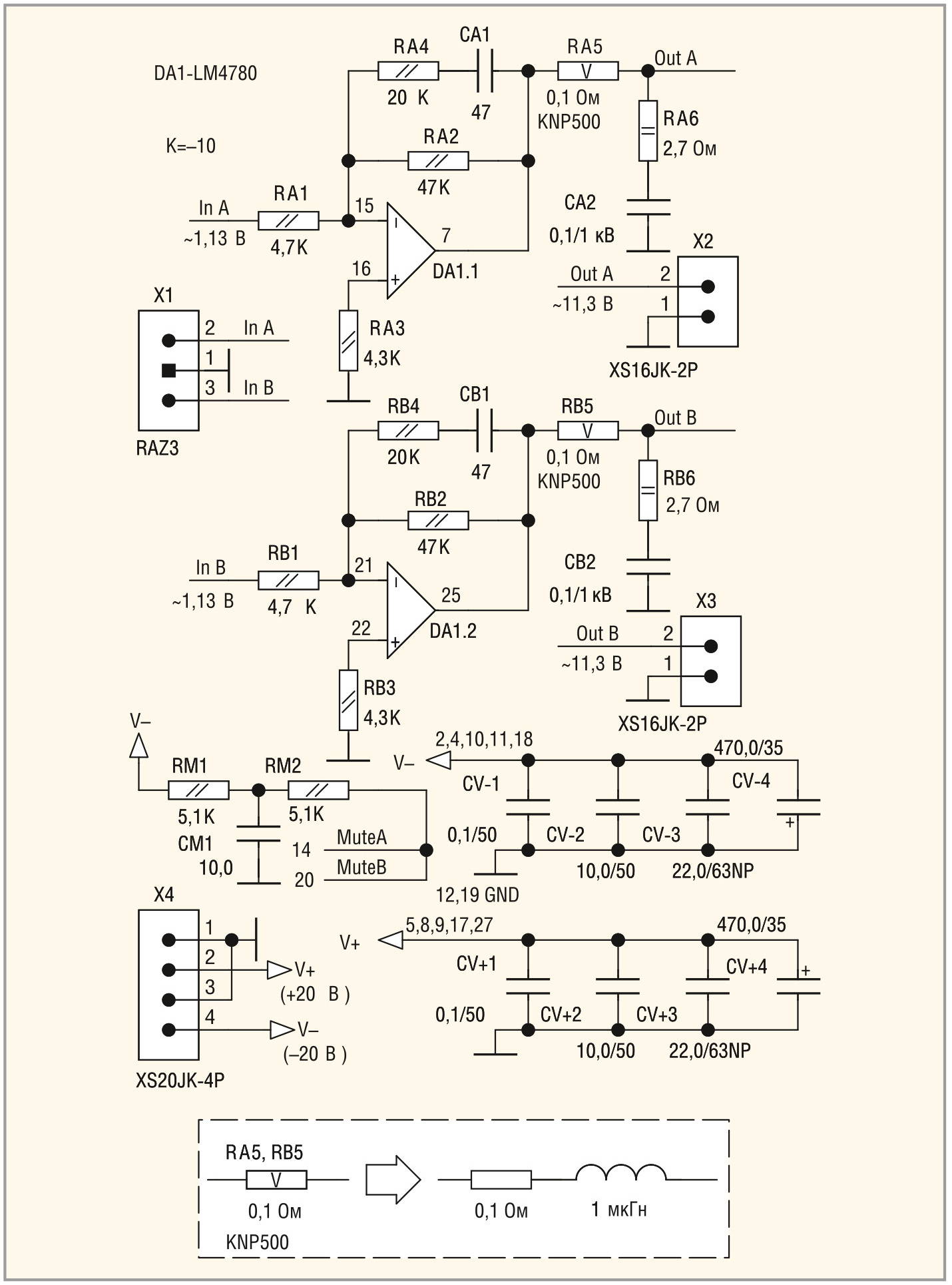

Учитывая более высокие технические характеристики LM4780 по сравнению с TDA7293, было решено использовать микросхему LM4780, которая имеет две особенности. Первая состоит в том, что сопротивление обратной связи Rос (см. рис. 1а) должно быть в пределах 20…50 кОм. Вторая – коэффициент передачи УМЗЧ должен быть не менее 10 В/В. Поэтому номинал резистора обратной связи Rос = 47 кОм и номинал Rвх = 4,7 кОм (на рисунке 8 это RA2 и RA1, соответственно, для канала А, и RB2 и RB1 – для канала B).

Коэффициент передачи УМЗЧ равен Rос / Rвх = 47 / 4,7 = 10 В/В. RC-цепочки RA4–CA1 и RB4–CB1, рекомендуемые производителем, устраняют самовозбуждение усилителя на высокой частоте. RC-цепочки RA6–CA2 и RB6–CB2, также рекомендуемые производителем, служат для компенсации индуктивной нагрузки акустических систем (АС), подключаемых к выходу усилителя. Кроме того, на всех схемах, рекомендуемых производителем, выход ИС подключен к АС через LR-цепочку (L = 0,7 мкГн параллельно R = 10 Ом). Вместо неё был установлен проволочный резистор KNP500 (RA5 и RB5) номиналом 0,1 Ом, мощностью 5 Вт и индуктивностью около 1 мкГн. Резисторы RA3 и RB3, равные RA2 || RA1 и RB2 || RB1 соответственно, в некоторой степени компенсируют постоянное смещение на выходе ИС. R2C-цепочка RM1, RM2 и CM1 служит для предотвращения слышимых щелчков при включении и выключении питания усилителя.

Как уже говорилось, максимальная амплитуда выходного напряжения усилителя составляет Аmax = 16 В, что соответствует мощности 32 Вт на нагрузке Rн = 4 Ом. При этом максимальная амплитуда тока Amax / Rн = 16 В / 4 Oм = 4 А на канал. Если используются два канала, то блок питания (БП) усилителя должен быть рассчитан на ток не менее 8 А.

В справочном листке LM4780 [3] из графика fig.27 можно определить, что при питании ±20 В напряжение ограничения (Clipping Voltage), т.е. разность между напряжением питания и максимальной амплитудой выходного сигнала составляет 3 В. Другими словами, если максимальная амплитуда выходного сигнала составляет 20 – 3 = 17 В, то сигнал воспроизводится без искажений. Если же максимальная амплитуда сигнала превысит 17 В, то верхушки сигнала будут «срезаться» на уровне 17 В. Поэтому сигнал с максимальной амплитудой 16 В при питании ± 20 В будет воспроизводиться без искажений.

В справочном листке LM4780 [3] из графика fig.16 следует, что при выходной мощности 32 Вт, нагрузке 4 Ом и питании напряжением ±20 В максимальная мощность, рассеиваемая микросхемой, составляет около 40 Вт, а при питании напряжением ±25 В – около 65 Вт. Хотя КНИ + шум и возрастает при снижении напряжения питания, этот рост компенсируется включением ИС в инвертирующем режиме. Поэтому для уменьшения тепловыделения используется напряжение питания ±20 В.

Настройка и конструкция усилителя

Если взглянуть на приведённые принципиальные схемы, можно заметить отсутствие разделительных конденсаторов во всём тракте устройства. Поэтому настройка постоянного смещения на выходе усилителя осуществляется следующим образом.

- Заземляем оба входа на регуляторе громкости (разъём X1, сигналы InA и InB, см. рис. 5), ручку громкости выводим против часовой стрелки в крайнее положение.

- При подсоединённых нагрузочных резисторах номиналом 3,9 Ом (50 Вт) к выходным разъёмам усилителя (разъёмы X2 и X3, см. рис. 8) подключаем цифровой вольтметр.

- Включаем питание и через 3–5 минут подстраиваем резисторы RA2 и RB2 (см. рис. 3), добиваясь выходного напряжения ±0,15 мВ.

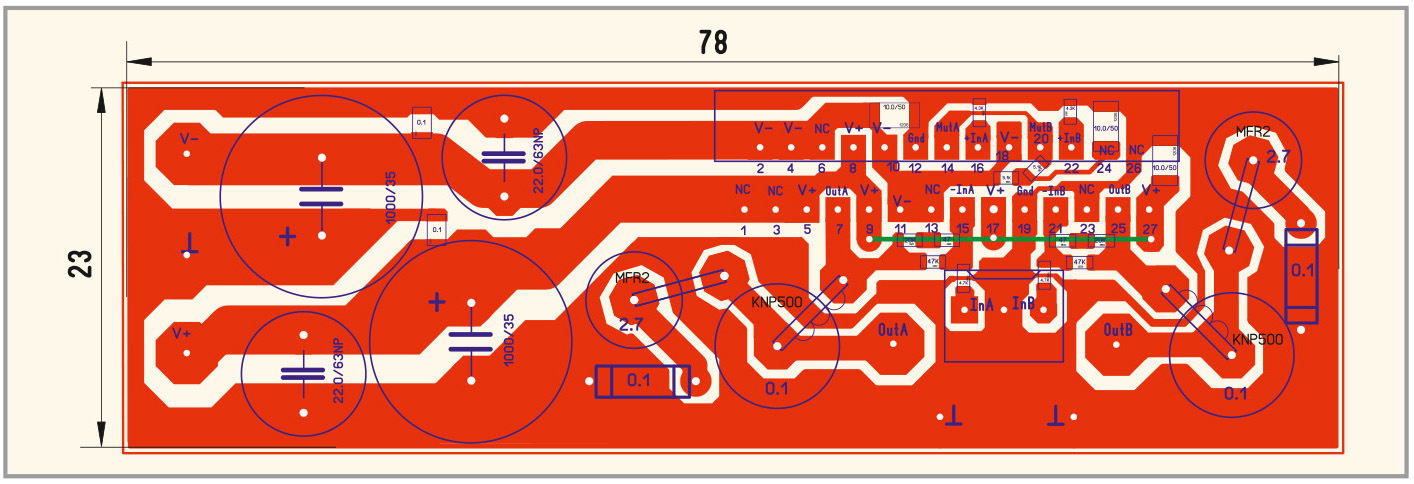

Плата усилителя мощности (см. рис. 9) не имеет крепёжных отверстий, поскольку она держится на выводах микросхемы LM4780.

Сама микросхема закреплена двумя винтами М3 к радиатору через теплопроводящую изолирующую прокладку с использованием теплопроводящей пасты (например, КПТ-8). На винты необходимо надеть обычные и распорные шайбы. Достаточно большое усилие прижима микросхемы к радиатору определяется не весом платы, который составляет всего несколько грамм, а хорошим тепловым контактом микросхемы с радиатором. Это усилие на порядок больше, чем требуется для прочного закрепления платы. На разводке (см. рис. 9) зелёным цветом показаны проводники, которые следует распаять с обратной стороны платы (это питание +V, т.е. +20 В). Размер платы 78 × 23 мм.

Слаботочные экранированные сигнальные кабели и кабели питания представляют собой два провода МС16-13 0,05 (или МГТФ 0,05), пропущенные через экран из плетёных лужёных проводников. К обоим концам кабелей припаяны трёхконтактные цанговые гнёзда с шагом 2,54 мм. На платах установлены трёхконтактные цанговые штыри, на которые надеваются цанговые гнёзда кабелей. На схемах такие трёхконтактные разъёмы обозначены как RAZ3. Два входных аудиосигнала (канал A и канал B) и земля подключаются к разъёму XS09JK-3P, установленному на задней стенке усилителя. К этому разъёму припаян экранированный слаботочный кабель с трёхконтактным разъёмом на конце, который подключается к трёхконтактному разъёму Х1 на плате регулятора громкости.

Силовые сигнальные кабели представляют собой провода МС16-13 1,0, пропущенные также через плетёный экран, который, в свою очередь, заключён в трубку из ПВХ. Таких кабелей два. Одним концом кабели припаиваются к сигнальным линиям Out A и Out B и земле платы усилителя мощности, а другим – к двум выходным разъёмам марки XS16JK-2P (X2, X3 на рисунке 8), соответствующим каналу А и каналу B, укреплённым на задней стенке корпуса усилителя. К этим разъёмам подключаются ответные части, припаянные к кабелям АС. Разъёмы рассчитаны на максимальный ток 20 А.

Для питания устройства используется БП, выдающий стабилизированные напряжения ±20 В и рассчитанный на максимальный ток 10 А [7]. Усилитель подключается к БП кабелем длиной около метра. Силовой кабель питания имеет три жилы сечением 1,5 мм2 каждая в общей трубке из ПВХ. Этот кабель пропущен через кабельный ввод, установленный на задней стенке корпуса, и припаян к трёхконтактному клеммнику 3ПС5-3 внутри корпуса. Второй конец кабеля припаян к разъёму XS20JK-4P, который подключается к БП. Разъём рассчитан на максимальный ток 25 А. От клеммника питание подаётся на плату усилителя мощности (см. рис. 9) тремя проводами сечением 1 мм2 и на плату предварительного усилителя (см. рис. 4) с помощью описанного слаботочного кабеля.

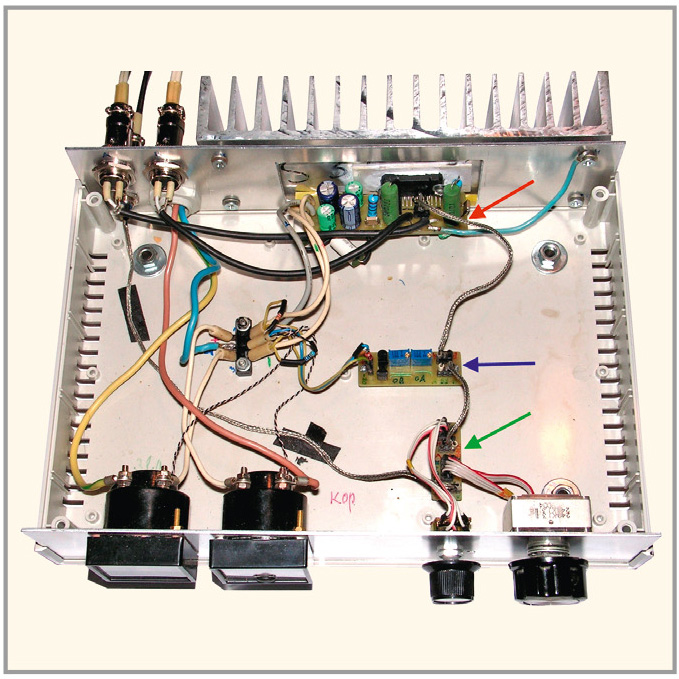

На фотографии усилителя со снятой верхней крышкой корпуса (см. рис. 10) видно, что корпус усилителя практически пустой. Зелёной стрелкой показана плата регулировки громкости, синей – плата предварительного усилителя и красной – плата усилителя мощности. На плате предварительного усилителя видны два многооборотных подстроечных резистора синего цвета.

Радиатор крепится к задней стенке корпуса четырьмя винтами М4. Между задней стенкой и радиатором на крепёжных винтах установлены четыре карболитовые шайбы, исключающие тепловой контакт радиатора с корпусом. В задней стенке вырезано прямоугольное окно, через которое к радиатору крепится микросхема LM4780 с платой усилителя мощности.

Заключение

Применение инструментального усилителя AD8295 в качестве предварительного позволяет:

- Использовать ИС УМЗЧ в инвертирующем режиме, что снижает коэффициент нелинейных искажений.

- Уменьшить коэффициент передачи УМЗЧ до минимального значения (т.е. реализовать максимальную глубину ООС).

- Исключить разделительные конденсаторы из усилительного тракта.

- Настроить постоянное смещение на выходе ИС УМЗЧ с точностью до ±0,15 мВ.

- Использовать пониженное напряжение питания ИС УМЗЧ (например, ±20 В), чтобы уменьшить тепловыделение.

Описанный в статье усилитель является одним из возможных примеров применения предлагаемого согласующего устройства на базе ИУ, которое в данном случае реализовано в виде предварительного усилителя. Подобное устройство может использоваться в генераторах, измерительных и усилительных приборах.

Литература

- Рутковски Дж. Интегральные операционные усилители. Мир. 1978.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 3 томах. Мир. 1993.

- LM4780 Overture Audio Power Amplifier Series Stereo 60W, Mono 120W Audio Power Amplifier with Mute. Datasheet. Texas Instruments. 2003–2013.

- Шихатов А. Тонкомпенсированные регуляторы громкости. Радио. 2000. №10.

- TDA7293, 120-volt, 100-watt, DMOS audio amplifier with mute and standby. Datasheet. STMicroelectronics. 2010.

- LM3886 Overture Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute. Datasheet. Texas Instruments Incorporated. 1999–2013.

- Кузьминов А. Активный фильтр на мощном полевом транзисторе и ОУ с защитой от превышения тока. Современная электроника. 2016. №3.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!