Качество выполнения возлагаемых на АСУ задач в большей степени обусловлено показателем скорости передачи информации в каналах радиосвязи. Однако возможностям повышения скорости передачи информации препятствуют заданные ограничения по мощности передающего тракта и диапазона частот. Это напрямую связано с несовершенством используемых на сегодняшний день в военных системах радиосвязи сигнально-кодовых конструкций (СКК).

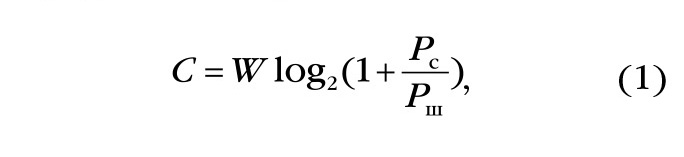

Таким образом, очевидна задача повышения скорости передачи информации в системах радиосвязи, которая может быть решена за счёт следующих методов:

- развитие широкополосных радиоканалов, обладающих повышенной помехоустойчивостью;

- синтез и исследование шумоподобных псевдослучайных последовательностей, которые позволяют одновременно решать задачу синхронизации в условиях факторов замираний и многолучёвости радиосигнала;

- совершенствование видов модуляции, способных передавать несколько информационных бит в символе с учётом минимального расхода полосы частот и мощности передающего устройства.

На основании проведённого анализа общая задача повышения скорости передачи информации в каналах систем радиосвязи формулируется следующим образом.

Дано: в перспективной радиолинии используется метод м-ичной модуляции из заданного множества возможных методов {M}; исходная вероятность ошибки на бит составляет 10–3.

Ограничения:

- зафиксировано значение выделенной полосы частот радиоканала 2∆f Гц;

- зафиксировано значение отношения сигнал/шум q, Рс/Рш.

Найти: структуру СКК, обеспечивающую требуемое значение скорости передачи информации бит/с при указанных ограничениях.

Для решения задачи по обеспечению высоких скоростей передачи информации существует два подхода в борьбе за повышение спектральной эффективности.

Первый подход характеризует собой многоканальность с кодовым разделением используемой полосы для перераспределения суммарного информационного потока между запросами абонентов сети. По всем параметрам кодовое разделение каналов наиболее предпочтительно в системах радиосвязи в силу высоких способностей в борьбе с помехами.

Второй подход состоит в использовании спектрально-эффективных видов модуляции. Увеличение скорости передачи информации требует дополнительных энергетических затрат. В современных системах связи наиболее известны и применимы следующие спектрально-эффективные виды модуляции: M-PSK, M-FSK и M-QAM. При этом предлагается новый способ энерго-спектрально-эффективной модуляции сигналов.

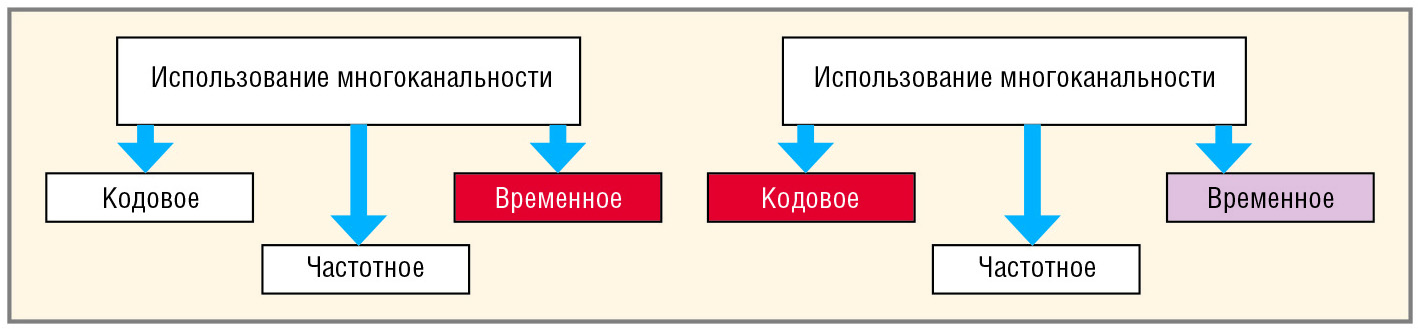

В условиях значительной загрузки частотного ресурса существует проблема эффективного его использования при организации радиосвязи. Предельное значение пропускной способности в ограниченной полосе частот определено теоремой Шеннона:

где W – выделенная полоса частот, Рс/Рш – отношение мощности сигнала к мощности белого гауссового шума, С – скорость передачи двоичных данных.

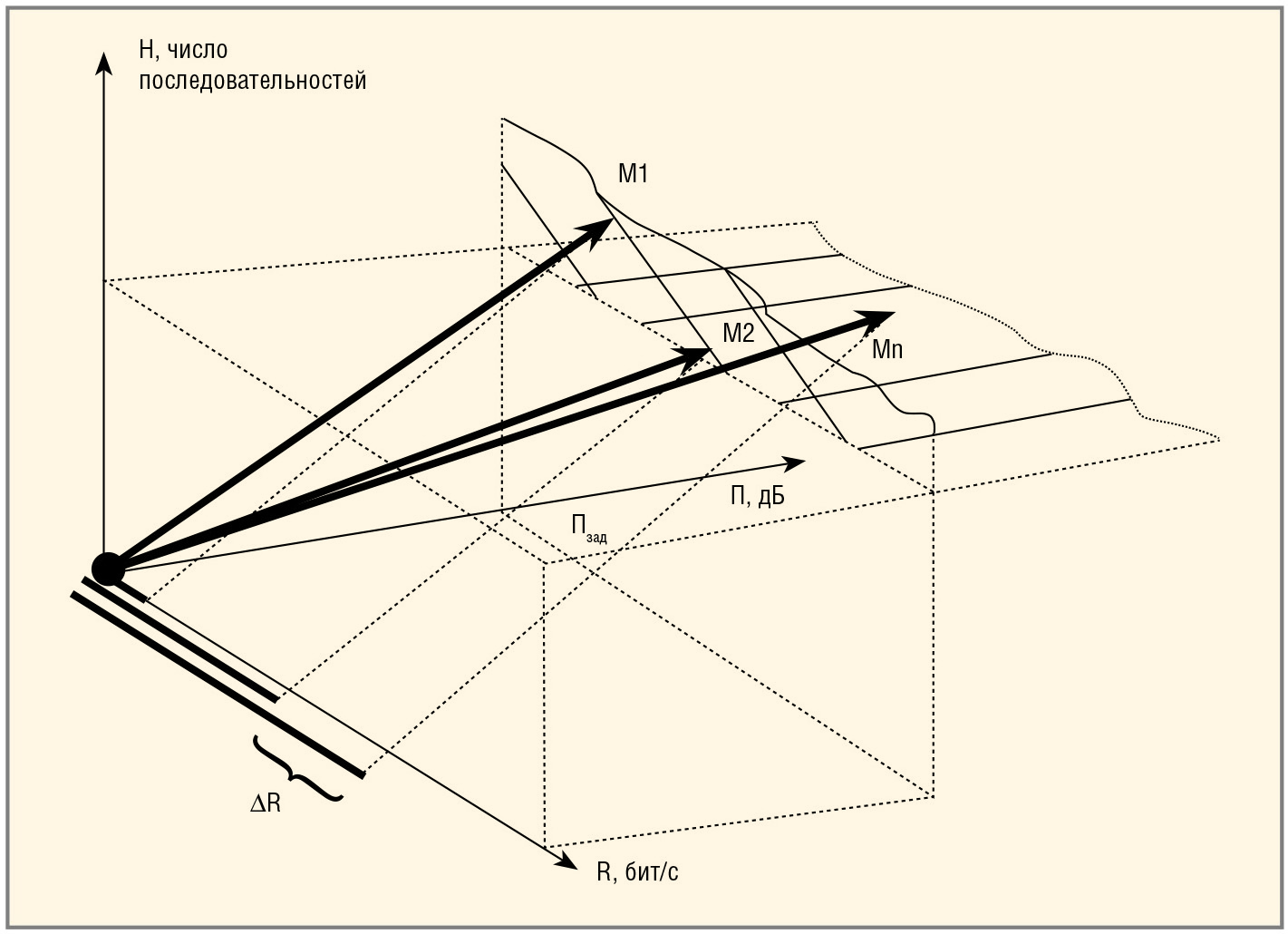

Выражение (1) не объясняет способ кодирования передаваемых данных, чтобы достичь указанного значения пропускной способности. С ростом длины кода (см. рис. 1), скорость в каждом канале передачи информации будет неограниченно уменьшаться, а число каналов – пропорционально увеличивается в условиях фиксированной полосы выделенных частот.

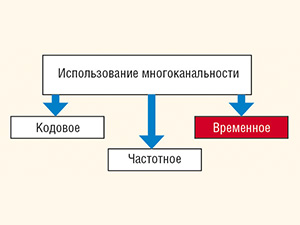

В этом случае общая скорость передачи информации не изменяется, а помехоустойчивость увеличивается пропорционально длине кодовой последовательности. Сегодня используются следующие способы ортогонального разделения каналов: временной, частотный и кодовый [1]. Способы временного и частотного разделения широко применяются в современных коммерческих системах связи, где не предъявляется высоких требований к помехоустойчивости и скрытности.

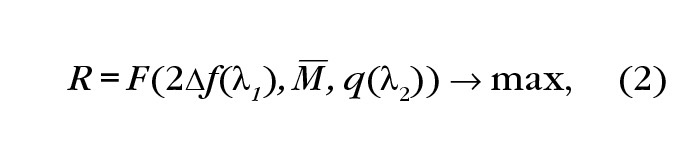

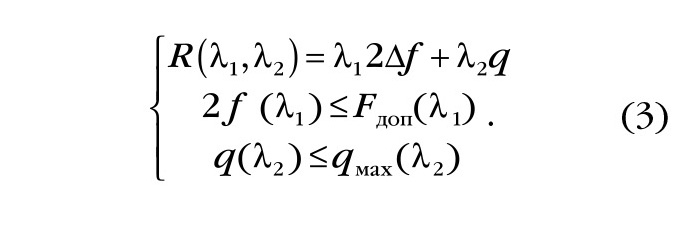

Показатель скорости передачи информации имеет вид функционала:

где, λ1≤1 – коэффициент эффективности использования выделенной полосы, при этом λ1=1 с условием использования ортогональных псевдослучайных последовательностей, λ2 – коэффициент эффективности мощности передатчика, характеризующий эффективность вида модуляции (1/c·Вт), 2∆f(λ1) ≤ FДОП(λ1) – полоса частот, ¯М∈(PSK, FSK,QAM, КАИМ) – множество типов спектрально-эффективных модуляций сигнала, q(λ2) ≤ qmax(λ2) – отношение сигнал/шум на входе приёмника. Важно отметить, что при этом к помехозащищённости и скрытности предъявляются следующие требования: П ≥ Пзад – показатель помехозащищённости, Н ≥ Нзад – показатель скрытности, где Пзад и Нзад – нижние границы этих показателей.

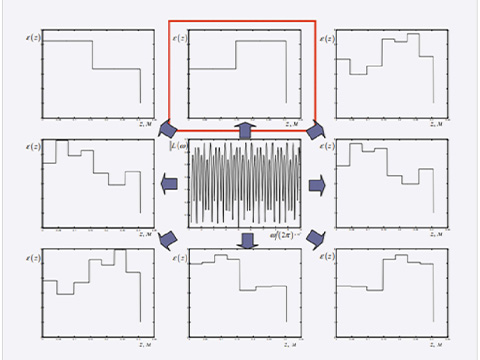

С учётом требуемых показателей скрытности и помехоустойчивости, решение задачи представляется в виде проекции семейства векторов на ось R с началом в нулевой координате. Конец вектора, как показано на рисунке 2, должен находиться вне области снижения показателей П и Н.

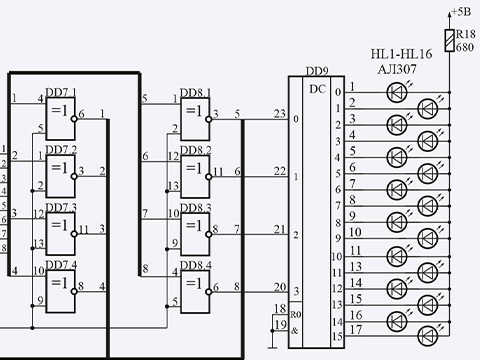

Решая многокритериальную задачу (2) методом декомпозиции относительно скорости передачи информации R, скрытности Н и помехозащищённости П, минимизации энергетических затрат Рпрд при заданных ограничениях на отдельные параметры, необходимо определить или выбрать типы используемых кодов для ортогонального разделения каналов многоканального передающего устройства, выбрать и обосновать численные значения длительности кодовых последовательностей, задающих максимальное число информационных каналов передающего устройства и определяющих помехозащищённость канала связи [2]. Кодовые последовательности оказывают влияние на оценку скрытности структуры используемых сигналов и вида их модуляции.

Поскольку ресурсными параметрами, определяющими ограничения, в данном функционале являются 2∆f и Рпрд, то показатель R можно представить в следующем виде:

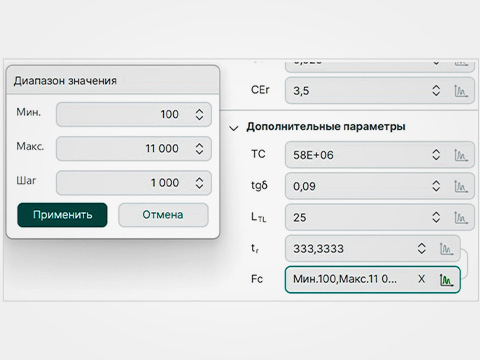

Поскольку λ1→1 при условии использования ортогональных последовательностей, то решение задачи по разработке способа построения СКК определяется условием: ∑(П1⊕П2) = 0, где П1 и П2 – модулирующие последовательности. Коэффициент λ1 характеризует затрачиваемую энергию передатчика на информационную составляющую в заданной полосе частот и эффективность применяемого вида модуляции. Он функционально связывает отношение сигнал-шум с количеством передаваемых бит в символе и может быть определён с помощью численного моделирования.

Для повышения скорости передачи информации в каналах радиосвязи наиболее разумно применять ортогональные последовательности больших ансамблей в совокупности со спектрально эффективными способами модуляции СКК. Такая конструкция сигнала позволит обеспечить заданный уровень помехоустойчивости и структурной скрытности сигнала с учётом требования максимума скорости передачи информации в радиоканале.

Литература

- Томаси У. Электронные системы связи. Техносфера. М. 2007 г. 1360 с.

- Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. М. Мир. 1983. Том 2. 256 с.

Если вам понравился материал, кликните значок - вы поможете нам узнать, каким статьям и новостям следует отдавать предпочтение. Если вы хотите обсудить материал - не стесняйтесь оставлять свои комментарии : возможно, они будут полезны другим нашим читателям!